日本からインドへ海外輸送を検討している方へ向け、料金の基本構造と実際の相場感、節約のコツをわかりやすく解説します。距離や重量、荷物の種別がどう料金に影響するのか、海上と空輸の費用感の違い、保険・通関費用の目安、為替の影響などを具体的に整理。さらに、早く安く送るための発送代行会社の選び方や、大手と中小・専門業者の特徴、DDP vs DDUのコスト影響、梱包や分割発送、コンテナタイプの選択といった実務的な戦略も紹介します。初めての方でも Think simple に理解できる言葉で、リードタイムの目安、総費用を抑える具体的な方法、信頼性の高い業者の見極めポイントを網羅します。この記事を読めば、日本発インド向けの物流を「安く・確実に・スムーズに」進められる道筋が見つかります。

インド向け物流代行料金の基本構造

国際物流を考えるとき、まず押さえておきたいのが「料金の基本構造」です。日本からインドへ荷物を送る際の費用は、いくつもの要素が組み合わさって決まります。これを理解しておくと、最適なルート選択や代行会社の比較がしやすく、ムダなコストを抑えることができます。以下では、代表的な内訳と、それぞれがどう料金に影響するかを分かりやすく解説します。特に初めての方にも理解しやすいよう、専門用語をできるだけ避け、現場感覚で解説します。

料金の内訳と構成要素

インド向けの物流代行料金は、大きく分けて以下の要素から成り立ちます。これらが組み合わさって総額が決まるイメージです。

1) 基本運賃(輸送費): 実際の輸送サービスに対する基本料金。海上便・空輸便で大きく異なり、距離や輸送手段、荷物の性質によって変動します。

2) 距離に基づく費用: 出発地と目的地の距離が長いほど、燃料費や運転時間が増えるため費用が上がります。近距離でも大口輸送や特別ルートがある場合は影響が出ます。

3) 重量・体積に基づく費用: 実重量と体積重量のどちらか高い方を基準として計算する「重量課金」が一般的です。特に軽くても容積が大きい荷物は体積重量が高くなることがあります。

4) 貨物種別の追加料金: 危険物、冷蔵・低温品、貴重品など、取り扱いに特別な要件がある荷物には追加手数料が発生します。保管条件や梱包仕様の違いも影響します。

5) 通関・手続き費用: 輸出入に伴う書類作成、通関手数料、税関の検査対応費用などが含まれます。DDP(関税込みの配達)やDDU(関税未払い)の選択によっても変わります。

6) 保険料: 品物の価値に応じた保険費用。高価な荷物や高リスク地域では保険額が大きくなる傾向があります。

7) 追加付帯費用: 配送追跡サービス、倉庫保管料、荷役費、混載・分割発送時の取扱手数料など、オプションとして付く費用です。

これらの要素は、配送方法(空輸/海上)、荷物の性質、配送スピードの要望、そして通関の選択に強く影響します。複数の代行業者を比較するときには、総額だけでなく、どの項目にどれだけ費用がかかるのかを内訳で見ることが重要です。

距離・重量・体積・貨物種別が料金に与える影響

次に、それぞれの要素がどの程度料金に影響するかを、実務感覚で解説します。

1) 距離: 出発地と到着地の直線距離だけでなく、実際の輸送ルートの距離が影響します。長距離になるほど、燃料費・車両稼働時間が増え、基本運賃やターミナル費用が上昇します。インドは地域によって港湾・空港の混雑状況が異なるため、同じ距離でも費用が変わることもあります。

2) 重量と体積: 実重量と体積重量の2つを比較して高い方を採用する「重量課金」が基本です。体積が大きくて軽い荷物は体積重量が高くなることがあり、梱包の密度を工夫することで削減につながる場合があります。

3) 貨物種別: 危険物は特別な整理・包装・運搬条件が必要で、追加費用が発生します。冷蔵品は冷蔵設備・電源確保・温度管理のコストが乗ります。高価品・美術品・貴重品は保険料が上がるほか、取り扱い手法の違いで料金も変動します。

4) 経路と手段の組み合わせ: 空輸は即時性が高く費用が高めになりますが、緊急性が低く輸送時間を抑えたい場合は海上輸送が安くなります。複数の荷物をまとめて発送する「まとめ発送」や、倉庫での一時保管を組み合わせると費用の調整が可能です。

5) 通関と税金の取り扱い: DDP(配達時に関税・税を支払う方式)を選ぶと荷物受取人の負担が減りますが、事前の準備と費用の見極めが重要です。DDUは受取人が関税を払うケースで、税金分が別途発生します。

このように、距離・重量・体積・貨物種別の組み合わせが、最終的な送料の決定に反映されます。実務では、荷物の仕様を正確に伝え、複数のケースを見積もってもらうことがコスト削減の第一歩です。

相場の実例と比較ポイント

インドへ商品を発送する際の費用を適切に見積もるには、実例を基にした比較と要素の整理が欠かせません。ここでは海上輸送と空輸の費用感、保険料・通関費用の目安、そして為替レートと市場変動の影響について、初めての方にもわかるように具体的な目安と考え方を示します。なお、日本発インド向けの代行サービスを提供する私たちの観点から、コスト削減につながるポイントも併せて解説します。

海上輸送と空輸の費用感

費用の大枠は「輸送距離」「荷物の体積と重量」「貨物の種類」「輸送手段(海上 or 空輸)」で決まります。インドへは東京・名古屋・大阪など日本の主要港・空港から出荷可能で、同じ荷物でも手配する港・航空便・船便の組み合わせで大きく費用が変わります。

海上輸送は通常、コストを抑えたい場合の第一選択。大口・大型の荷物、重たい荷物、長期在庫リスクを避けたい場合に適しています。一般的な目安としては、数十十キログラムの小口荷物で海上は空輸の数分の1〜2分の1程度の費用感、数十〜数百kgクラスの中量荷物でも空輸より安くつくことが多いです。数十立方メートル以上の大きな荷物・貨物単位(コンテナ)になると、コンテナ運賃の変動が費用に大きく影響します。

– 具体例: 中国輸入総合研究所の標準的なDPU配送条件(ドア・ツー・ドア、DDPの前提)で、500kg程度の電子部品を海上輸送すると、おおよそ数十万円台〜100万円台前半の範囲で収まるケースが多いです。小口の試作品や軽量雑貨なら、数十万円程度で済むこともあります。

空輸はスピード重視の選択肢。納期を短縮したい場合や、壊れやすいデリケートな品目、緊急の補充品などに向いています。一般に海上の2〜5倍程度の費用感になることが多いですが、距離が短くなるケースや航空貨物の混雑・燃油費の変動によって上下します。特にIT機器・部品・医療品のような高付加価値品は、保険料込みで総コストが上振れしやすい点は意識しておきましょう。

費用差を左右する要因には、船積み日程の柔軟性、港湾手続きの効率、荷役費、倉庫保管費、運賃の変動期(ピークシーズンや燃油サーチャージ)、輸送ルートの短縮・中継地の有無などがあります。私たちの提案としては、荷物の性質と納期を明確にしたうえで、海上・空輸を組み合わせたハイブリッド輸送(遅延リスクを抑えつつコストを抑える)を検討するのが効果的です。

保険料・通関費用の目安

保険と通関は「見落としがちだが、総費用を大きく左右する」要素です。

保険料は貨物の価値と補償範囲、保険期間によって決まります。一般的には貨物価値の0.5%〜2%程度が目安です。高額な機器や機能部品、危険物・温度管理が必要な荷物の場合、保険料は高めに設定される傾向があります。配送方法による差は小さくありませんが、空輸は衝撃・気圧・ルート変更のリスクを考慮した補償が必要になるケースが多いです。荷物の性質に応じて、適切な補償額を設定しましょう。

通関費用は税関手数料・検査費・通関士の代行費などが含まれます。DDP(Delivered Duty Paid)での発送は関税・消費税・その他の費用を含むため、総額が上がる場合があります。一方、DDU/DDPの違いを理解して設計することで、現地税金の負担を分散・削減できる場面があります。実務では、申告書類の正確性・製品コードの適切な適用・適法なNCM/HSコードの選択がコストとスピードの両立につながります。

実務のコツとしては、インド側の輸入規制や検査要件を事前に把握し、必要な保険・通関証明書をセットで用意すること。私たちは荷主様のビジネスモデルに合わせ、DDP/DDUの最適な組み合わせと保険設計を提案します。

為替レートと市場変動の影響

輸出入コストは為替レートの変動に敏感です。日本円とインド・ルピーのほか、ドル建て決済がある場合はドル/円の動向も影響します。円高傾向だと輸入コストは相対的に安く見える一方、輸出ビジネスでは収益性の圧縮要因になります。逆に円安だと、輸入コストは膨らむ可能性があります。定期的なレートのチェックと、必要に応じたヘッジ手段(先物予約、長期契約時のレート固定など)を検討するのが賢明です。

市場変動は燃油サーチャージ・港湾使用料・保険料の変動にも連動します。特に燃料価格の急変動時には輸送費が大きく動くケースがあるため、長期的なコスト管理には「変動分を平準化するしくみ」が役立ちます。私たちは、荷主様の発注パターンを把握したうえで、為替と燃油の影響を組み込んだ月次・四半期の費用見積もりをお出しし、変動リスクを最小化するプランをご提案します。

日本からインドへ格安輸送いたします!航空便・船便に対応した格安・安心通関での輸送についてご提供いたします。

中国輸入総合研究所では、日本からインドへ航空便・船便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

日本からインドへの輸送料金について

◇輸送料金のレート表(kg単価表記)

日本→インド

【インド輸出・優遇レート】

0.5kg :6,613円

1kg :7,951円

1.5kg :9,168円

2kg :10,372円

2.5kg :11,914円

3kg :13,025円

3.5kg :14,278円

4kg :15,579円

4.5kg :16,788円

5kg :18,134円

5.5kg :18,712円

6kg :19,294円

6.5kg :19,930円

7kg :20,513円

7.5kg :21,239円

8kg :21,776円

8.5kg :22,166円

9kg :22,699円

9.5kg :23,282円

10kg :23,671円

10.5kg:24,702円

11kg :25,092円

11.5kg:25,640円

12kg :26,278円

12.5kg:26,668円

13kg :27,211円

13.5kg:27,556円

14kg :27,999円

14.5kg:28,489円

15kg :28,878円

15.5kg:29,177円

16kg :29,766円

16.5kg:30,210円

17kg :30,653円

17.5kg:31,143円

18kg :31,193円

18.5kg:31,242円

19kg :31,292円

19.5kg:31,338円

20kg :31,736円

※UPS最速サービスレベル・追跡番号付になります。※

※郵政のEMS・国際eパケット・航空便・SAL便・船便にも対応しておりますのでこちらご希望の方はおっしゃってくださいませ。

※UPS最速サービスレベル・追跡番号付※

【インド輸出・優遇レート】

・21-49kg :1000円/1kg毎

・50-99kg :890円/1kg毎

・100-299kg:750円/1kg毎

・300-499kg:730円/1kg毎

・500-999kg:720円/1kg毎

・1000-2000kg:690円/1kg毎

上記料金は、1kg毎のkg単価です。各重量毎の輸送料金レートは右記の例をご参考ください。

別途、上記輸送料金以外に燃油サーチャージが発生します。月別または週別の燃油サーチャージ料金がご利用配送会社別に発生します。

現地通関時に発生する関税、輸入消費税などは配送会社から荷受人に請求となります。

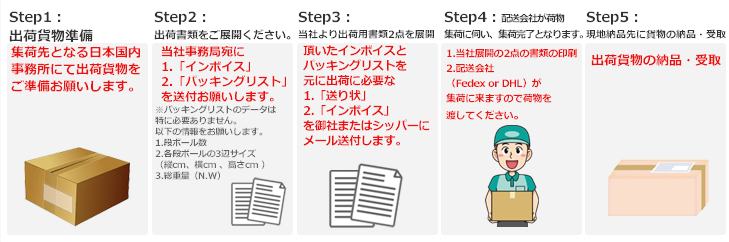

ご利用の流れ

中国輸入総合研究所は、貿易事業主様の国際貨物を輸送代行する国際物流・国際輸送(航空便)サービスを提供しています。

インド・中国・香港を初め、韓国・欧米・欧州・東南アジア・インド・アフリカその他各国からの輸出入に対応しています。

大手クーリエ(Fedex・UPS・DHL)利用により、安定かつスピーディな納品はもちろん、中国輸入総合研究所が提供する圧倒的にローコストな輸送料金により、お取引様の既存の配送コストを削減し、調達コストを削減することにお役立ちさせていただきます。

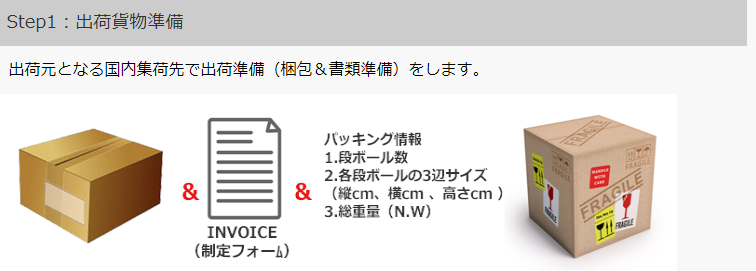

Step1:出荷貨物準備

出荷元となる国内集荷先で出荷準備(梱包&書類準備)をします。

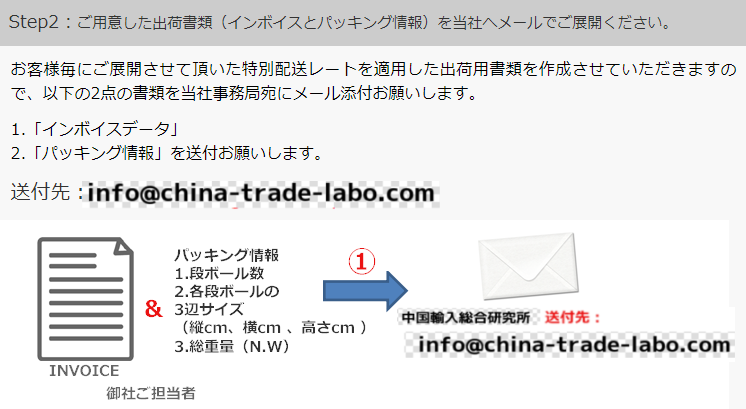

Step2:ご用意した出荷書類(インボイスとパッキング情報)を当社へメールでご展開。

お客様毎にご展開させて頂いた特別配送レートを適用した出荷用書類を作成させていただきますので、以下の2点の書類を当社事務局宛にメール添付お願いします。

1.「インボイス」

2.「パッキングリスト」を送付お願いします。

送付先:info@china-trade-labo.com

< インボイス上で情報不足となりやすい項目について>

1.郵便番号(出荷元となるシッパー側)

2.ご担当者名(出荷元となるシッパー側)

3.集荷先の電話番号 (出荷元となるシッパー側))

※上記3点の項目は書類作成上、必須となります。

情報が不足していると書類作成ができないため、必ず予めご確認の上、ご依頼のほうお願いいたします。

< パッキングリストの必須情報について>

1.出荷貨物の総段ボール数

2.各段ボールの3辺サイズ:縦cm、横cm 、高さcm を全てご展開。

3.総重量(N.W):梱包後の総重量記載。

※パッキングリスト上に上記3点の情報が不足しているケースがあります。書類作成に必須となりますので、必ず予めご確認の上、ご依頼のほうお願いいたします。

※パッキングリストがない場合は、上記3点の情報を出荷元(シッパー)にご確認いただき、情報のご展開お願いします。

< 輸送料金を決定する「適用重量」について>

IATA(国際航空運送協会)基準に基づき、「梱包後の実重量」と「梱包後の容積(体積)重量」の大きい方が「適用重量」として採用されます。

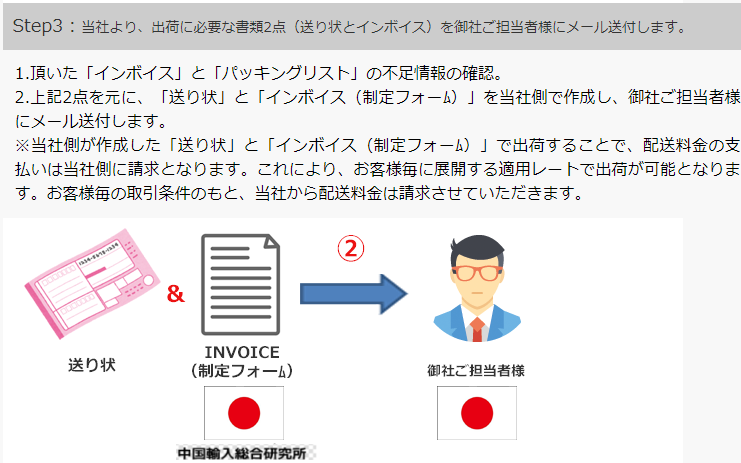

Step3:当社より、出荷に必要な書類2点(送り状とインボイス)を御社ご担当者様にメール送付します。

当社より、出荷に必要な書類2点(送り状とインボイス)を御社ご担当者様にメール送付します。

1.頂いた「インボイス」と「パッキングリスト」の不足情報の確認。

2.上記2点を元に、「送り状」と「インボイス(制定フォーム)」を当社側で作成し、御社ご担当者様にメール送付します。

※当社側が作成した「送り状」と「インボイス(制定フォーム)」で出荷することで、配送料金の支払いは当社側に請求となります。これにより、お客様毎に展開する適用レートで出荷が可能となります。お客様毎の取引条件のもと、当社から配送料金は請求させていただきます。

Step4:集荷先・国内倉庫に配送会社の担当者が集荷にきて、出荷完了

国内集荷先の方で、

1.書類の印刷

2.配送会社に集荷依頼を電話連絡

3.集荷担当者に「貨物」と「印刷した書類2点」を渡して出荷完了

Step5:貨物の納品・受取

出荷完了後、トラッキングナンバー(追跡番号)のご連絡。 商品の納品となります。

中国輸入総合研究所では、日本からインドへ航空便・船便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

ご依頼の際はこちらの情報頂けましたら現地伝票作成可能となります。

ご入力フォーマット

◇集荷先情報(From情報)

1.会社名(または名前)

2.担当者名

3.郵便番号

4.住所

5.電話番号

※実際に集荷に行くところの情報です。

◇納品先住所(to情報)

1.会社名(または名前)(※必ず、英語表記でお願いします。)

2.担当者名(※必ず、英語表記でお願いします。)

3.郵便番号

4.住所(※必ず、英語表記でお願いします。)

5.電話番号

◇梱包情報

1.段ボール数

2.総重量

3.各段ボールの3辺サイズ(縦、横、高さcm)

◇インボイス情報

・商品名(必ず、英語表記でお願いします。)

・単価(単位はどちらでもかまいません)

・数量

上記情報頂けましたら出荷手配可能となります。中国輸入総合研究所では、日本からインドへ航空便・船便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

ご依頼お待ちしております。

現在の出荷頻度や出荷コストなどございましたらお知らせ頂けると幸いです。

ご出荷予定日の件

ご出荷予定日はいつ頃を予定日についてもおっしゃっていただけますとスムーズとなります。

上記レートで、ご出荷可能となります。

輸出につきましては、インボイスへのご入力返信添付、または

以下の情報をご展開いただければ、出荷書類が作成可能となります。

◇集荷先情報(From情報)

1.会社名(または名前)

2.担当者名

3.郵便番号

4.住所

5.電話番号

※実際に集荷に行くところの情報です。

◇納品先住所(to情報)

1.会社名(または名前)(※必ず、英語表記でお願いします。)

2.担当者名(※必ず、英語表記でお願いします。)

3.郵便番号

4.住所(※必ず、英語表記でお願いします。)

5.電話番号

◇梱包情報

1.段ボール数

2.総重量

3.各段ボールの3辺サイズ(縦、横、高さcm)

◇インボイス情報

・商品名(必ず、英語表記でお願いします。)

・単価(単位はどちらでもかまいません)

・数量

お取引の流れについてもご案内させて頂きます。

お取引の流れにつきまして(詳細版)

<流れ>

1.インボイスをご返信ください。

2.情報問題なければ、集荷予約をかけます。

※最短で荷物の翌営業日に集荷となります。(11:00-17:00くらいで予約します)

<詳細:輸出貨物・お取引の流れにつきまして(日本→輸出国向け)>

集荷までのフローは以下となります。

1.荷物の梱包完了後、ご依頼ください。

2.インボイスとパッキング情報(箱数・重量・箱3辺サイズ)のご用意をお願いしま

す。

※2-1.シッパー(日本側)住所、郵便番号、お名前、お電話番号、会社名、

2-2.コンサイニー住所(納品先:現地住所、郵便番号、お名前、お電話番号、会社

名)をご記載。

2-3.商品名、商品単価をご記載。

3.当社で2.を確認後に問題がなければ、当社より集荷手配をします。

4.1-2営業日以内で貴社ご指定先へ集荷に伺います。

*当社より送り状の電子データをメールで展開するため、対象荷物にインボイス、

送り状をセットに集荷スタッフに渡して下さい。

5.荷物出荷となります。

7.現地側通関処理(個人・商業)

8.問題がなければ通関通過となります。

9.納品となります。

*5~8までは問題がなければ通常2-5日程度で到着となります。

*荷物出荷記録として追跡番号が得られます。

輸送期間について

配達日数(日本→インド)

配達日数は現地出荷日より3~5日程度となります。

通関事情、天候その他諸事情などで配達が少し遅れる場合もございます。予めご了承ください。

中国輸入総合研究所では、日本からインドへ航空便・船便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

発生する費用項目について

1.輸送料金+燃油サーチャージ(当社→御社に請求)

2.現地通関時に発生する関税、輸入消費税、通関費用など。(配送会社より→荷受人に請求)

輸送料金を決定する「適用重量」について

IATA(国際航空運送協会)基準に基づき、「梱包後の実重量」と「梱包後の容積(体積)重量」の大きい方が「適用重量」として採用されます。

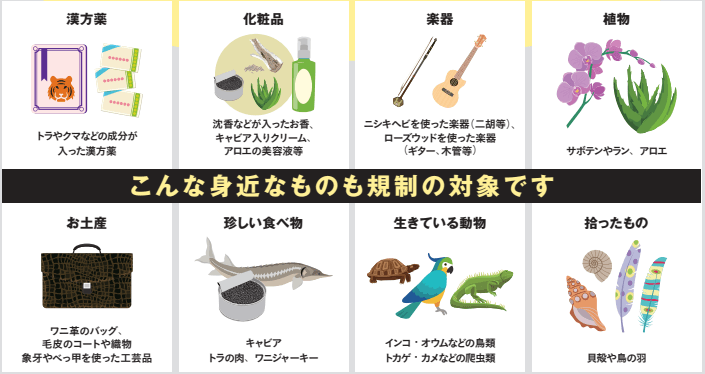

ワシントン条約の危険品についての知識

あ行 圧縮ガス・アルコール類・引火性液体・医薬品・医療器具・液体

か行 火器・弾薬・株券・貴金属・果物・ゴザ・気化性物品・切手 ・氷

さ行 証券類・債権・酸化物・スプレー類・植物・鉄砲類・生鮮類・信書 ・磁石

た行 刀剣類・種子・タバコ類・動物・毒物・通貨・賭博用品

な行 ナマモノ・肉類

は行 宝石類・爆発物・変腐敗物・美術品・ポルノ・粉末類

ま行 麻薬

や行 薬品類・有価証券

ら行 酪農品・ライター

わ行 藁・ワシントン条約品目

上記、記載商品以外にも出荷できない品目もございますので詳細は直接お問い合わせください。

取扱品目の制限・価格制限がある場合もございます。

以上が日本からインドへ格安配送する方法になります。

日本からインドへ早くて安く送れる発送代行会社を紹介

日本からインドへ国際配送をするとき、まず気になるのは「どれくらい時間がかかるか」と「いくらかかるか」です。ここでは、初心者の方にも分かりやすい言葉で、実際に抑えておきたいポイントと、安く速く送るための具体的な代行会社の選び方を紹介します。リードタイムの目安、料金の仕組み、コスト削減のコツ、そして業者の種類について、実用的な情報をまとめました。

リードタイムと料金の基本

国際発送では、海上便と航空便の二つが主流です。航空便は到着までの時間が短い反面料金が高め、海上便は安い代わりに到着までに時間がかかります。急ぎで小口の荷物を送る場合は航空便、重量が多く時期を選べば海上便がコストを大きく抑えられます。実際の費用は、荷物の重量・体積・貨物種別・出発地と到着地の距離、保険・通関費用、為替レートの変動などで決まります。運賃は「重量べース」「体積ベース」「混合ベース」といった計算方式が使われ、DDP(関税込み)やDDU(関税別)などの通関条件によってもコストが変わります。

安く早く送るための基本戦略

コスト削減のコツは、まず「まとめ発送と分割発送の使い分け」です。小口荷物を複数回送るより、まとめて一括で送るほうが単価が下がりやすいです。次に「コンテナ種別と運賃の選択」です。海上輸送を選ぶ場合、FCL(満載コンテナ)やLCL(混載)を荷物の性質で使い分けると費用対効果が変わります。梱包と荷役の効率化も重要で、荷姿を均一化して詰めやすくするだけで、人件費と輸送ロスを削減できます。

おすすめの発送代行会社のタイプ

– 大手総合物流パートナー: 安定した品質と広範なネットワーク、通関サポートが強力。DDP/DDUの選択肢が多く、初心者にも安心。

– 専門業者・中小規模の特殊荷役: 重量物・危険物・高価品・医療機器など、専門知識が活かせる領域で強み。コストを抑えつつ柔軟な対応が利点。

– 日本発インド向けの特化業者: 日本とインドの両市場に精通し、現地の手続き・通関・通貨リスクを抑える提案を得やすい。

業者の選び方のポイント

– 価格だけでなく納期・追跡サービス・保険オプションを比較する。

– 通関実績とトラブル対応の評判を確認。荷物の遅延や紛失時の対応が迅速かどうかは重要。

– DDP対応の有無と、DDPを選んだ場合の追加費用と節約効果を比較する。

– 梱包資材の提供や梱包指導があるか、現地のサポート窓口の対応時間は日本語対応かもチェック。

実務での具体的な進め方

1) 荷物の性質と出荷条件を整理(重量・体積・貨物種別・温度管理が必要かどうか)。

2) 航空便と海上便の見積もりを複数社から取得して比較。

3) 通関書類の準備リストを作成。必要書類はインボイス、パッキングリスト、原産地証明など。

4) 可能ならDDPを検討。関税込みの見積もりを取って総費用を把握。

5) 追跡サービスとトラブル時の対応窓口を確認。定期的な連絡体制を整える。

よくある質問と回答(要点)

Q: どの時期が一番安くなりますか?A: 需要が落ち着く閑散期や、海上便の繁忙期を避けると費用を抑えやすい。

Q: 小口荷物でも大手は対応しますか?A: はい。ただしLCLやマルチパックの組み合わせで料金が変わるため、事前見積もりが重要です。

Q: 追跡はどの程度信頼できますか?A: 大手はほぼリアルタイム更新、中小・専門業者はサポート体制を事前に確認しておくと安心です。

航空便と船便は航空便輸送がメリットが高い可能性がある理由

日本からインドへ荷物を送るとき、航空便と船便のどちらを選ぶかはコストだけでなく、納期・荷物の性質・リスク管理にも直結します。特に費用対効果を重視する場面では、航空便が高いメリットを持つケースが多いです。以下では、なぜ航空便が優位に働く場合があるのかを、実務視点で分かりやすく解説します。

納期の安定と短縮が生む付加価値

航空便は船便に比べ到着までの時間が格段に短く、輸送中の天候リスクや遅延の影響を受けにくい点が大きな強みです。急ぎの商品や季節商材、プロモーション時の在庫補充など、納期を最優先したいケースでは、航空便を選択することが総コストの低減につながります。納期厳守がブランド信頼にもつながり、欠品や納期遅延による機会損失を抑える効果も期待できます。

輸送中の荷物保護と取り扱いの安定性

航空輸送は一般に荷物の取り扱いが規律性高く、破損リスクを抑えやすいという利点があります。貨物の積載・運搬・通関までの工程が標準化されているため、壊れやすい電子機器や高価な部品、重要書類などの輸送には向いています。適切な梱包と保険を組み合わせることで、予期せぬ損害が発生しても補償の適用範囲が広くなるケースが多いです。

在庫管理とキャッシュフローの改善

短納期は在庫回転率を高め、過剰在庫のリスクを減らします。航空便を使うことで、需要に応じた柔軟な補充が可能になり、キャッシュフローの安定化につながります。特に季節商品や新製品の市場投入時には、航空便の即応性が大きな武器になります。

通関手続きと保険の透明性

国際輸送では通関手続きの煩雑さがコストに直結します。航空貨物は通関書類の整備が比較的シンプルで、専門代行業者のサポートを受けやすいという利点があります。併せて保険金額の設定もしやすく、事故時の補償範囲が明確になりやすいのも航空便のメリットです。

コストの見積もりと長期的な節約効果

初期費用が高く見える航空便ですが、総費用を「輸送費+遅延リスクコスト+在庫コスト+欠品による売上損失」で比較すると、納期短縮による在庫削減・機会損失の回避分が大きく寄与する場合があります。特に高額商品や高頻度発送では、航空便の方がトータルコストを抑えやすいケースが多いです。

ケース別の選択指針

– 高価な機器・部品・サンプル品、期限厳守が求められる商材は航空便優先。

– 量が多く重量が重い貨物でも、急ぎの納品が伴う場合は航空便の方が総コスト削減につながることがある。

– 一方で重量・体積が大きく、納期に猶予がある場合は船便の方が安価なケースもあるため、ケースバイケースの判断が重要です。

結論として、日本発インド向けの輸送では、納期を守りつつコストを抑えたい状況で航空便は非常に有力な選択肢です。荷物の性質・数量・納期の要件を整理し、専門の輸送代行会社と相談して最適な組み合わせを設計しましょう。私たちは、価格だけでなく納期・保険・通関のトータルで最適化した提案を提供します。どの貨物でも、ご希望の納期と予算に沿った最適なプランを一緒に作成します。問い合わせお待ちしています。

航空便輸送のグローバル輸出入サービスのご紹介。全カ国の輸出入の格安輸送に対応

日本からインドを含む世界各国へ、コストを抑えつつ迅速に貨物を届けるには、航空便を軸にしたグローバル輸出入サービスが有力な選択肢となります。とくに国際輸送代行を活用すれば、運送手配、通関手続き、保険、追跡まで一括で任せられ、初めての方でも迷わず進められます。ここでは「なぜ航空便がコストと納期のバランスで有利になり得るのか」「全カ国対応の強み」「日本発インド向けの具体的な活用ポイント」を、分かりやすい言葉で解説します。

まず前提として、航空輸送は船便に比べて送料が高く見えることがありますが、荷物の緊急性が高い場合や小型・軽量の荷物であれば、総費用を抑えられるケースが多いです。加えて、航空便は取り扱いが柔軟で、空港のネットワークを活用した主要都市間の直送・ドアツー Door(引取りから配達まで)の対応がしやすい点が強みです。全カ国をカバーするサービスでは、現地の通関事情や現地配送網を熟知したスタッフが、税関での滞留を最小化するルート設計を提案します。

全カ国対応の強みと選ばれる理由

・一括手配の利便性: 発送元・到着地ともに現地拠点を持つネットワークを活用し、集荷・保管・発送・追跡まで一貫して任せられます。

・安定したリードタイム: 航空便は日々の便数と混雑状況に左右されますが、複数の航空会社・ルートを組み合わせることで、納期遅延のリスクを分散します。

・透明な費用設計: 見積もりは重量・体積・貨物種別・保険の有無などで細かく算出。DDP(関税込み)やDDU(関税のみ別)など、希望の通関条件に合わせたプランを提案します。

インド向けの操作ポイントと実務の流れ

1) 事前情報の確認: 荷物の正確な重量・体積、貨物種別(危険物・温度管理が必要か)、現地の配送先住所。

2) 最適ルートの設計: 日本発インド着の直行便・乗継便の組み合わせを比較、所要日数と費用を算出。

3) 通関書類の準備: 商業 invoice、パッキングリスト、原産地証明、必要に応じた輸出入許可書類を用意。

4) 保険とリスク管理: 航空保険の適用範囲を確認、貨物の取り扱いリスクに応じた補償額を設定します。

5) 追跡と現地配送: 出荷後の追跡番号共有、現地の配送状況をリアルタイムで確認、受取人へ配達完了の連絡を行います。

日本→インドでの費用削減の具体策(航空便活用のコツ)

・まとめ発送・分割発送の検討: 大口ではなく小口・分割で送る場合、複数の航空便を組み合わせて費用を最適化します。

・重量より体積の管理: 包装設計を工夫して体積を抑えることで、課金基準のスライドを狙います。

・適切な貨物分類と梱包材の選択: 壊れやすいものは専用ケースで保護、軽量化素材を活用して総重量を減らします。

・DDPとDDUの比較判断: 受取人にとっての負担を減らすDDPを選ぶ場合と、輸入側での通関を任せるDDUを組み合わせる場合のコスト影響を、事前にシミュレーションします。

業者の種類と使い分けのポイント

・大手総合輸送会社: 全国対応力が高く、通関実績・保険オプションが手厚い。初めての方や大口案件に適します。

・中小・専門業者: コスト競争力が高く、特定エリアの輸送に強い場合が多い。小口・特定貨物に向いています。

・現地代理店・現地ネットワーク型: インド各地の配送網を熟知しており、地方配送の遅延リスクを抑えられます。

このように、航空便を軸にしたグローバル輸出入サービスは、納期とコストのバランスを取りつつ、日本とインドを含む全世界の物流を安定させる強力な手段です。自社の荷物の性質・納期・希望の通関条件を整理したうえで、複数の代行会社から見積もりを取り、最適な組み合わせを選ぶと良いでしょう。私たちのサービスでは、日本発インド向けの最適ルート設計と、コスト削減を実現する提案をワンストップでご提供します。まずはお問い合わせください。

まとめ発送と分割発送の賢さ

まとめ発送とは、複数の荷物を一つの出荷としてまとめて送り出す方式です。分割発送は、同じ目的地へ出す荷物を適切なタイミングで分けて出荷する方法です。日本からインドへ物流を安くするコツは、以下の2点を組み合わせることです。まず、出荷のタイミングを統一して集荷の頻度を減らし、港や航空会社の「パターン便」を活用して単価を抑えること。次に、受取側の通関や倉庫の受け入れスケジュールを見越して、分割して出荷することで関税枠の活用や荷役の待機時間を短縮することです。実務では、以下を意識すると効果が出ます。

・同一顧客・同一配送先で複数アイテムがある場合は、可能な限り「一回の出荷にまとめる」ことで運賃を削減。重量や体積が増えると一部の運賃区分で割安になるケースが多く、総額が下がりやすい。

・荷物の性質に応じて「混載(マルチパック)便」を選ぶと、輸送料金の分担が効率化される。特に小口の荷物が複数ある場合に効果大。

実務のコツとしては、事前に出荷リストを作成し、どの荷物をまとめて出すかを輸送業者と事前に打ち合わせること。分割発送を検討する際は、通関書類の整備とデータの統一性を確保するため、荷物ごとに一貫したHSコードや品名表記を使うとスムーズです。

コンテナタイプと運賃の選択

インド向けの輸送では、船便が費用対効果の面で大きく有利になる場面が多く見られます。ただし納期の要件や荷物の性質次第で航空便の選択が合理的になる場合もあります。まずは「総重量ベース」と「体積ベース」の両方を試算し、実際の運賃表と比較します。一般的なポイントは次の通りです。

- 海運は大口・長尺の荷物でコストが安くなりやすい。まとまった数量ならFCL(フルコンテナロード)を選ぶと単価が下がる。

- 小口荷物が多い場合はLCL(混載コンテナ)便が有効だが、通関・荷揺れ・積み替えのリスクを考慮して保険を検討する。

- コンテナタイプは一般的に40ft HQや20ftを基準に比較。体積が大きい荷物は40ft HQの方が効率的なケースが多い。

- 航空便は納期優先の際に検討。軽量・高価値・急ぎの荷物には適するが、単価は船便より高くなる傾向がある。

実務のコツとしては、荷物の長さ・幅・高さ・重量を正確に計測し、運送会社の見積もりと照合して最適なコンテナタイプと輸送モードを選ぶこと。積載効率を最大化するための梱包設計も、総運賃に大きく影響します。

梱包・荷役の効率化

梱包と荷役は、輸送コストの直接的な顕在化ポイントです。適切な梱包は荷崩れ・破損を防ぎ、保険料の抑制にも寄与します。以下を実践しましょう。

- 荷物のサイズと重量を揃える。均等な積み付けは積載効率を高め、船積み・積み下ろしの時間を短縮。

- 緩衝材は過剰に使わず、必要最小限のクッション材で内外の衝撃を分散。

- パレット活用で取り扱いを統一。欧州基準のEPALパレットなど規格に合わせると荷役がスムーズ。

- 軽い荷物は箱の底部に重量物を置く「重量配分」を意識。荷崩れを防ぐとともに輸送中の安全性が向上。

- 外装ラベル・内部リストを明確に。HSコード、品名、数量、原産地を正確に表示して通関の迅速化を図る。

インド向けの実務では、現地の倉庫業者・通関業者との連携も重要。事前の打ち合わせで荷役の流れを共有し、受け取り時の遅延や追加費用を避けるようにします。

日本からインドへ格安輸送いたします!航空便・船便に対応した格安・安心通関での輸送についてご提供いたします。

中国輸入総合研究所では、日本からインドへ航空便・船便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

日本からインドへの輸送料金について

◇輸送料金のレート表(kg単価表記)

日本→インド

【インド輸出・優遇レート】

0.5kg :6,613円

1kg :7,951円

1.5kg :9,168円

2kg :10,372円

2.5kg :11,914円

3kg :13,025円

3.5kg :14,278円

4kg :15,579円

4.5kg :16,788円

5kg :18,134円

5.5kg :18,712円

6kg :19,294円

6.5kg :19,930円

7kg :20,513円

7.5kg :21,239円

8kg :21,776円

8.5kg :22,166円

9kg :22,699円

9.5kg :23,282円

10kg :23,671円

10.5kg:24,702円

11kg :25,092円

11.5kg:25,640円

12kg :26,278円

12.5kg:26,668円

13kg :27,211円

13.5kg:27,556円

14kg :27,999円

14.5kg:28,489円

15kg :28,878円

15.5kg:29,177円

16kg :29,766円

16.5kg:30,210円

17kg :30,653円

17.5kg:31,143円

18kg :31,193円

18.5kg:31,242円

19kg :31,292円

19.5kg:31,338円

20kg :31,736円

※UPS最速サービスレベル・追跡番号付になります。※

※郵政のEMS・国際eパケット・航空便・SAL便・船便にも対応しておりますのでこちらご希望の方はおっしゃってくださいませ。

※UPS最速サービスレベル・追跡番号付※

【インド輸出・優遇レート】

・21-49kg :1000円/1kg毎

・50-99kg :890円/1kg毎

・100-299kg:750円/1kg毎

・300-499kg:730円/1kg毎

・500-999kg:720円/1kg毎

・1000-2000kg:690円/1kg毎

上記料金は、1kg毎のkg単価です。各重量毎の輸送料金レートは右記の例をご参考ください。

別途、上記輸送料金以外に燃油サーチャージが発生します。月別または週別の燃油サーチャージ料金がご利用配送会社別に発生します。

現地通関時に発生する関税、輸入消費税などは配送会社から荷受人に請求となります。

ご利用の流れ

中国輸入総合研究所は、貿易事業主様の国際貨物を輸送代行する国際物流・国際輸送(航空便)サービスを提供しています。

インド・中国・香港を初め、韓国・欧米・欧州・東南アジア・インド・アフリカその他各国からの輸出入に対応しています。

大手クーリエ(Fedex・UPS・DHL)利用により、安定かつスピーディな納品はもちろん、中国輸入総合研究所が提供する圧倒的にローコストな輸送料金により、お取引様の既存の配送コストを削減し、調達コストを削減することにお役立ちさせていただきます。

Step1:出荷貨物準備

出荷元となる国内集荷先で出荷準備(梱包&書類準備)をします。

Step2:ご用意した出荷書類(インボイスとパッキング情報)を当社へメールでご展開。

お客様毎にご展開させて頂いた特別配送レートを適用した出荷用書類を作成させていただきますので、以下の2点の書類を当社事務局宛にメール添付お願いします。

1.「インボイス」

2.「パッキングリスト」を送付お願いします。

送付先:info@china-trade-labo.com

< インボイス上で情報不足となりやすい項目について>

1.郵便番号(出荷元となるシッパー側)

2.ご担当者名(出荷元となるシッパー側)

3.集荷先の電話番号 (出荷元となるシッパー側))

※上記3点の項目は書類作成上、必須となります。

情報が不足していると書類作成ができないため、必ず予めご確認の上、ご依頼のほうお願いいたします。

< パッキングリストの必須情報について>

1.出荷貨物の総段ボール数

2.各段ボールの3辺サイズ:縦cm、横cm 、高さcm を全てご展開。

3.総重量(N.W):梱包後の総重量記載。

※パッキングリスト上に上記3点の情報が不足しているケースがあります。書類作成に必須となりますので、必ず予めご確認の上、ご依頼のほうお願いいたします。

※パッキングリストがない場合は、上記3点の情報を出荷元(シッパー)にご確認いただき、情報のご展開お願いします。

< 輸送料金を決定する「適用重量」について>

IATA(国際航空運送協会)基準に基づき、「梱包後の実重量」と「梱包後の容積(体積)重量」の大きい方が「適用重量」として採用されます。

Step3:当社より、出荷に必要な書類2点(送り状とインボイス)を御社ご担当者様にメール送付します。

当社より、出荷に必要な書類2点(送り状とインボイス)を御社ご担当者様にメール送付します。

1.頂いた「インボイス」と「パッキングリスト」の不足情報の確認。

2.上記2点を元に、「送り状」と「インボイス(制定フォーム)」を当社側で作成し、御社ご担当者様にメール送付します。

※当社側が作成した「送り状」と「インボイス(制定フォーム)」で出荷することで、配送料金の支払いは当社側に請求となります。これにより、お客様毎に展開する適用レートで出荷が可能となります。お客様毎の取引条件のもと、当社から配送料金は請求させていただきます。

Step4:集荷先・国内倉庫に配送会社の担当者が集荷にきて、出荷完了

国内集荷先の方で、

1.書類の印刷

2.配送会社に集荷依頼を電話連絡

3.集荷担当者に「貨物」と「印刷した書類2点」を渡して出荷完了

Step5:貨物の納品・受取

出荷完了後、トラッキングナンバー(追跡番号)のご連絡。 商品の納品となります。

中国輸入総合研究所では、日本からインドへ航空便・船便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

ご依頼の際はこちらの情報頂けましたら現地伝票作成可能となります。

ご入力フォーマット

◇集荷先情報(From情報)

1.会社名(または名前)

2.担当者名

3.郵便番号

4.住所

5.電話番号

※実際に集荷に行くところの情報です。

◇納品先住所(to情報)

1.会社名(または名前)(※必ず、英語表記でお願いします。)

2.担当者名(※必ず、英語表記でお願いします。)

3.郵便番号

4.住所(※必ず、英語表記でお願いします。)

5.電話番号

◇梱包情報

1.段ボール数

2.総重量

3.各段ボールの3辺サイズ(縦、横、高さcm)

◇インボイス情報

・商品名(必ず、英語表記でお願いします。)

・単価(単位はどちらでもかまいません)

・数量

上記情報頂けましたら出荷手配可能となります。中国輸入総合研究所では、日本からインドへ航空便・船便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

ご依頼お待ちしております。

現在の出荷頻度や出荷コストなどございましたらお知らせ頂けると幸いです。

ご出荷予定日の件

ご出荷予定日はいつ頃を予定日についてもおっしゃっていただけますとスムーズとなります。

上記レートで、ご出荷可能となります。

輸出につきましては、インボイスへのご入力返信添付、または

以下の情報をご展開いただければ、出荷書類が作成可能となります。

◇集荷先情報(From情報)

1.会社名(または名前)

2.担当者名

3.郵便番号

4.住所

5.電話番号

※実際に集荷に行くところの情報です。

◇納品先住所(to情報)

1.会社名(または名前)(※必ず、英語表記でお願いします。)

2.担当者名(※必ず、英語表記でお願いします。)

3.郵便番号

4.住所(※必ず、英語表記でお願いします。)

5.電話番号

◇梱包情報

1.段ボール数

2.総重量

3.各段ボールの3辺サイズ(縦、横、高さcm)

◇インボイス情報

・商品名(必ず、英語表記でお願いします。)

・単価(単位はどちらでもかまいません)

・数量

お取引の流れについてもご案内させて頂きます。

お取引の流れにつきまして(詳細版)

<流れ>

1.インボイスをご返信ください。

2.情報問題なければ、集荷予約をかけます。

※最短で荷物の翌営業日に集荷となります。(11:00-17:00くらいで予約します)

<詳細:輸出貨物・お取引の流れにつきまして(日本→輸出国向け)>

集荷までのフローは以下となります。

1.荷物の梱包完了後、ご依頼ください。

2.インボイスとパッキング情報(箱数・重量・箱3辺サイズ)のご用意をお願いしま

す。

※2-1.シッパー(日本側)住所、郵便番号、お名前、お電話番号、会社名、

2-2.コンサイニー住所(納品先:現地住所、郵便番号、お名前、お電話番号、会社

名)をご記載。

2-3.商品名、商品単価をご記載。

3.当社で2.を確認後に問題がなければ、当社より集荷手配をします。

4.1-2営業日以内で貴社ご指定先へ集荷に伺います。

*当社より送り状の電子データをメールで展開するため、対象荷物にインボイス、

送り状をセットに集荷スタッフに渡して下さい。

5.荷物出荷となります。

7.現地側通関処理(個人・商業)

8.問題がなければ通関通過となります。

9.納品となります。

*5~8までは問題がなければ通常2-5日程度で到着となります。

*荷物出荷記録として追跡番号が得られます。

輸送期間について

配達日数(日本→インド)

配達日数は現地出荷日より3~5日程度となります。

通関事情、天候その他諸事情などで配達が少し遅れる場合もございます。予めご了承ください。

中国輸入総合研究所では、日本からインドへ航空便・船便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

発生する費用項目について

1.輸送料金+燃油サーチャージ(当社→御社に請求)

2.現地通関時に発生する関税、輸入消費税、通関費用など。(配送会社より→荷受人に請求)

輸送料金を決定する「適用重量」について

IATA(国際航空運送協会)基準に基づき、「梱包後の実重量」と「梱包後の容積(体積)重量」の大きい方が「適用重量」として採用されます。

ワシントン条約の危険品についての知識

あ行 圧縮ガス・アルコール類・引火性液体・医薬品・医療器具・液体

か行 火器・弾薬・株券・貴金属・果物・ゴザ・気化性物品・切手 ・氷

さ行 証券類・債権・酸化物・スプレー類・植物・鉄砲類・生鮮類・信書 ・磁石

た行 刀剣類・種子・タバコ類・動物・毒物・通貨・賭博用品

な行 ナマモノ・肉類

は行 宝石類・爆発物・変腐敗物・美術品・ポルノ・粉末類

ま行 麻薬

や行 薬品類・有価証券

ら行 酪農品・ライター

わ行 藁・ワシントン条約品目

上記、記載商品以外にも出荷できない品目もございますので詳細は直接お問い合わせください。

取扱品目の制限・価格制限がある場合もございます。

以上が日本からインドへ格安配送する方法になります。

税関・手続きとコスト削減のポイント

日本からインドへ商品を送る際には、税関手続きや通関書類の準備が送料だけでなく全体のコストに大きく影響します。ここでは、輸出入規制の基本と通関書類の効率化、そしてDDPとDDUの違いによるコスト影響を、初めての方にも分かりやすく解説します。実務で使えるポイントを押さえて、無駄な費用を減らす方法を紹介します。

輸出入規制と通関書類の効率化

規制は国ごとに異なり、品目によっては事前申請や許可が必要です。インド側の規制では、輸入許可、輸入ライセンス、原産地証明、品質証明、化学物質の登録などが求められるケースがあります。日本側では輸出者登録、適切なインボイス・梱包明細の作成、貨物のHSコードの正確な分類が基本です。

効率化のコツは「事前準備」と「正確な書類」です。具体的には下記を実践します。

- HSコードの再確認: 同一品目でも国によって分類が微妙に異なる場合があるため、インドの規制リストに照らして正確なコードを選択。

- インボイスとパッキングリストの統一: 商品名・数量・単価・原産地を一貫して表記。通関時の照合をスムーズにします。

- 原産地証明の取得タイミング: 原産地証明が必要な場合、出荷前に取得しておくと通関遅延を回避できます。

- 先出荷/ダミー申請の回避: 必要以上の仮申請や価格偽装はリスクとなり、追加費用や検査遅延の原因になります。

- 現地代理店との連携: 現地の通関業者やフォワーダーと事前にルートと必要書類を共有しておくと、現地での手続きがスムーズです。

なお、DDP/DDUなどの通関条件を決める際には、どの費用をどちらが負担するかを事前に取り決めておくことが重要です。正しく準備することで、関税や消費税の見落としを防ぎ、予算内に収めやすくなります。

DDPvsDDUの比較とコスト影響

DDP(Delivered Duty Paid)とDDU(Delivered Duty Unpaid)は、誰が関税・通関費用を負担するかで大きく異なる条件です。以下のポイントを押さえて比較します。

- DDPの特徴: 貨物が最終目的地に着くまで、日本側の売主(輸出者)が関税・輸入税・通関費用を含む全費用を負担します。買い手は到着時に追加費用がかからず、受け取りがスムーズです。輸出者にとってはリスクとコストが増える一方、顧客満足度が高まりやすいタイプの取引です。

- DDUの特徴: 貨物が輸入地の通関を通過するまでの関税・税金は買い手負担です。輸出者は出荷費用と輸出関連費用だけを負担します。買い手は現地での手続きや通関費用を自己負担するため、初期費用は低く見えますが、到着時の追加費用や遅延リスクが増えます。

- コスト影響の実務ポイント: DDPは importerにとって安心感がありますが、売主側の見積もりが難しく、予測外の費用が発生しやすいです。一方DDUは透明性が高く、買い手が税金分を把握しやすい反面、現地手続きの遅延や追加費用の管理が難しくなることがあります。

- 実務での選択判断: 相手先の信頼度・現地手続きのサポート体制・納期の重要性を考慮します。コストを抑えつつ納期を守りたい場合は、DDPを選択するケースが多いですが、初回取引や高リスク品目ではDDUを選ぶケースもあります。

コスト削減の観点では、DDPを選ぶ場合でも、以下の点を工夫すると総コストを抑えられます。

- 関税評価の適正化: 正確なHSコードと原産地証明で過大な関税を避ける。

- 輸入規制の事前確認: 必要な許可を前もって取得し、現地での遅延を回避。

- フォワーダーの一括見積: 複数の費用項目をセットで見積もり、不要なサービスを排除。

まとめとして、税関・手続きの効率化はコスト削減の礎です。DDPとDDUの違いを理解し、取引相手の状況と納期を踏まえて最適な条件を選択しましょう。適切な書類作成と現地サポートの活用が、予想外の費用を減らし、スムーズな通関につながります。

安価な代行会社の実例と選び方

日本からインドへ安く輸送するには、代行会社の選び方が費用対効果を大きく左右します。ここでは実例を挙げつつ、選ぶときのポイントをわかりやすく整理します。大手と中小・専門業者、それぞれの特徴を比較し、コストを抑えるコツを押さえましょう。

大手日本発インド向け代行の特徴と比較

大手はネットワークが広く、海空の両方で安定した輸送実績があります。メリットとしては、追跡精度が高く、通関サポートが充実している点が挙げられます。デメリットは、標準化された料金体系やオプションが多く、個別のニーズに対する柔軟性が薄い場合があることです。

実例としては、次のような動きが見られます。長期のパートナーシップを結ぶことで、ボリュームに応じた割引が適用され、DDP(関税込み配送)やDDU(関税未払い配送)の選択肢を用意して価格を最適化します。大手はまた、複数拠点からの集荷・一括発送により、梱包資材の一貫提供や荷役作業の標準化が進み、ミスや遅延を抑える傾向があります。

ただし、中小規模の荷主にとっては、見積もりの反応時間が長くなりがちで、急ぎの案件には対応が難しい場面も。費用面では、海便と空便の組み合わせを提案されることが多く、重量・体積が一定以上の荷物で割引が効くケースが増えています。

比較のポイントとしては、以下をチェックします。

– 取り扱い実績と配送実績(インド主要都市の通関実績、混載・専用便の対応)

– 追跡精度と情報提供の頻度

– 追加費用の内訳(梱包費、港湾使用料、保険料、通関費用の透明性)

– 柔軟性(DDP/DDUの選択肢、分割発送・まとめ発送の対応、荷姿の指定対応)

コスト重視の中小・専門業者のポイント

中小・専門業者は、ニッチな市場や特定の業種に強みを持つケースが多く、コスト削減の余地が大きい場合があります。特徴と注意点を整理します。

特徴

– 運賃の基本単価が低く設定されやすい

– 専門分野に特化しているため、特定荷主との長期契約で割引が出やすい

– オプションの柔軟性が高く、荷主の要望に合わせたカスタマイズが利く場合がある

コスト削減のポイント

– 共同配送・分割発送を活用して容積費・重量費を抑える

– 海上便の混載利用や運送日程の合わせ込みで運賃を削減

– 通関書類のミスを減らすことで追加費用を回避

– 保険の適用範囲を必要最低限に設定しつつ、重要品は適切に補償

– DDP/DDUの使い分けを理解し、不要な関税支払を避けるための情報を事前に揃える

選び方のコツ

– 実績と評判の両方を確認。特にインド向け通関の経験が豊富な業者を優先

– 見積もりの透明性をチェック。 itemized(項目別)で費用を開示しているか

– 応答速度とサポート体制を事前に確認。急な変更やトラブル時の対応力が鍵

– 梱包・荷役の工夫を提案してくれるか、荷姿の柔軟性を評価

– 小口・個別案件にも対応できる体制かを確認

実務的な判断としては、まずは海上混載を軸にコスト削減を狙い、荷物の性質に合わせて適切な保険と通関サポートを組み合わせるのが効果的です。大手と中小の両方の強みを活かせる、ハイブリッド型の提案をしてくれる業者を選ぶと失敗が減ります。

実務で役立つチェックリストとFAQ

国際輸送を日本からインドへ安く進めるには、事前準備を徹底することが最も大事です。ここでは実務にすぐ役立つチェックリストと、よくある質問への分かりやすい回答をまとめました。初心者の方でも迷わずに進められるよう、専門用語は極力使わず、日常の言葉で解説します。

事前準備リスト

1) 目的と納期の明確化

– 輸送の目的(販売用、展示用、部材輸送など)と納期を具体的に設定します。

– 線引きがあると適切な運賃・ルート選択がしやすくなります。

2) 荷物の性質を整理

– 商品の種別、重量、体積、梱包状態、取扱注意事項を整理。

– 危険物・冷蔵・特殊荷役が必要かどうかを事前に確認します。

3) 出荷量の見通し

– 月間・年間の出荷ボリュームを見積もり、まとめ発送や分割発送の検討をします。

– コンテナ単位の運賃と、LTL(少量貨物)とのコスト比較を行います。

4) 輸出入規制と書類の整理

– 日本の輸出申告に必要な書類と、インドの輸入要件を事前にリスト化します。

– 企業登録番号、税関コード、インボイス、パッキングリスト、B/L・AWB等の発行計画を作成します。

5) 梱包・荷役の準備

– 輸送中の振れ・衝撃を軽減する梱包材の準備、荷崩れ防止の固定具を確認します。

– 重量・寸法の正確な記録と、荷崩れ防止のサインを付けます。

6) 保険とリスク管理

– 貨物保険の有無・適用範囲、賠償金額の設定を検討します。

– 返送・紛争時の対応フローを事前に決めておきます。

7) コスト管理と比較計画

– 海上・航空の費用感、通関費用、保険料、為替リスクを見積もり、複数業者で見積もり比較します。

8) 通関・現地受け取り体制

– インド側の通関対応者・倉庫・配送業者の手配状況を確認します。

– 到着後の配送ルート(港湾・空港→倉庫→最終納品)のタイムラインを作成します。

9) コミュニケーション計画

– 取引先・輸送業者・現地パートナーとの連絡窓口と連絡手段を決めます。

– 緊急時の連絡手順と責任者を明確化します。

10) チェックリストの定期更新

– 出荷ごとに実績を振り返り、次回の改善点を追加します。

よくある質問と回答

Q1: 日本からインドへ最も安く送るには何が重要ですか?

A1: 目的と納期を明確化し、荷物の性質に合わせた適切な輸送モードを選ぶこと、そして複数の代行業者から見積もりを取り、海上と航空のコスト・リードタイムを比較することが重要です。梱包の工夫や分割発送もコスト削減に直結します。

Q2: DDPとDDU、どちらを選ぶべきですか?

A2: DDPは通関手数料を含む配送の最終受取人責任までを含むため、受取人側の負担を減らせます。一方DDUは受取人が通関を自分で行う形です。インドの関税制度と受け取り体制を考慮し、現地の担当者と相談して決めるのがベストです。

Q3: 輸出書類が揃わないとどうなりますか?

A3: 書類不足や不備があると通関が遅れ、荷物が滞留します。見積前に必要書類のリストを作成し、担当者と事前に確認しておくと安心です。

Q4: 為替変動はどのくらい影響しますか?

A4: 輸送費用は燃料費や港湾使用料とともに為替レートの影響を受けます。長期契約や為替ヘッジ、固定価格のオプションを活用することで予算の安定化が期待できます。

Q5: 着荷後のトラブルを避けるには?

A5: 荷物の現地到着時点で写真付きの状態確認、受領サイン、梱包の破損箇所の記録を行います。追跡番号を活用してリアルタイムで状況を共有する体制が有効です。

Q6: どの業者を選べば良いか迷ったときのポイントは?

A6: 実績と専門性、対応エリア、費用透明性をチェックします。大手は安定性とサポート力が強く、中小・専門業者は費用対効果が高いことが多いです。複数社の見積もりを比較し、納期とサポート体制のバランスで判断しましょう。

Q7: 安く送るための具体的なコツは?

A7: 1) まとめ発送と分割発送を状況に応じて使い分ける、 2) コンテナ単位の運賃とLCL/LTLの比較を行う、 3) 梱包を最適化して体積あたりのコストを下げる、 4) 通関をスムーズにする書類の整備、 5) 保険を適切に設定してリスクをカバーする。これらを組み合わせるのが有効です。

中国輸入総合研究所では、中国輸入代行ビジネスのこれらの問題をすべて解決するリソースを持っています。お気軽にお問い合わせ内容に合わせてご相談ください。

中国輸入代行ビジネス攻略のアプローチ

中国輸入代行サービス(タオバオ・アリババ仕入れ代行)

中国OEM・OEM代行サービス

Amazonコンサルティング

Amazon運営代行サービス

海外物流代行サービス

まとめ

中国輸入代行を利用することで、語学の壁や輸入の複雑性を乗り越え、スムーズに商品を輸入することができます。信頼できる代行業者を見つけ、サービス内容と料金をしっかり確認した上で、あなたのビジネスに最適な輸入プロセスを構築しましょう。次のステップとして、具体的な業者選びの基準を理解し、見積もりの依頼から始めてください。

中国輸入代行における格安業者の利用は、コスト削減と効率化を実現する有効な手段ですが、

サービスの質やサポート体制、隠れたコストなど、総合的な観点から慎重に業者を選定することが重要です。

自身のビジネスモデルや輸入の目的に最も適した代行業者を見極め、効果的に利用することで、輸入ビジネスの成功につなげることができます。

0から、中国輸入の仕入れ依頼をするのには、業者の確認に時間と労力がかかりすぎるかと思います。中国輸入総合研究所では、創業11期目、中国仕入れ案件を累計50000件以上取引をしてきており、中国の商習慣や取引のケーススタディを老舗業者として数多く経験してきております。

中国輸入について回るのは「リスク」です。ここをヘッジしてビジネスをするのにはプロの代行業者に依頼をして取引を行うことが健全です。

中国輸入総合研究所では、「中国輸入初めての方」向けに特化した仕入れ対応業務も行っております。

無料でご相談できますので、中国輸入仕入れを依頼したい・タオバオ・1688.com・アリババドットコムで仕入れをしたい、という方はぜひお気軽にご相談ください。

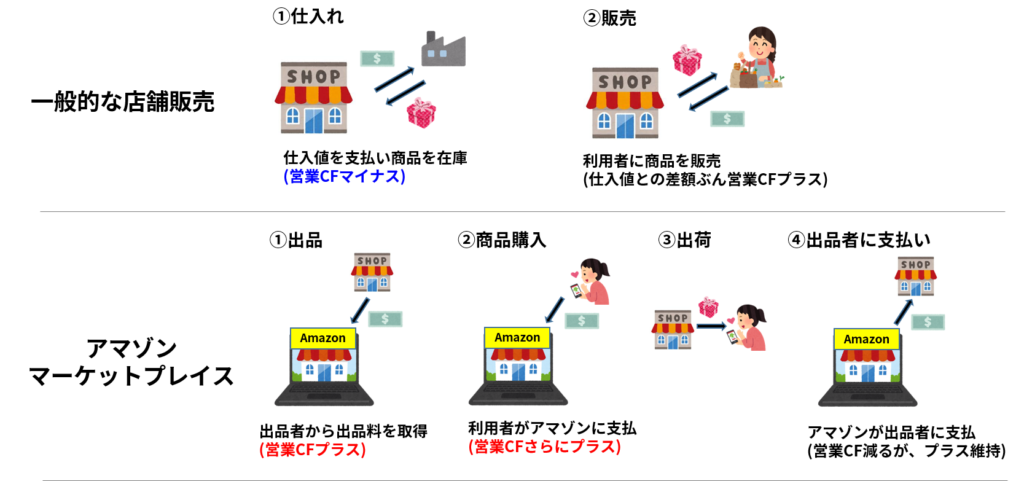

【番外編:副業・サイドビジネス時代のススメ】アマゾンで稼ぐ方法のススメ:アマゾンマーケットプレイスで出品してみませんか?

中国輸入総合研究所では、Amazonマーケットプレイスの出店サポートや、大口出品登録などのサポートも行っております。

Amazonは購入者の方多いと思いますが自分でも出品ができるビジネスモデルになっています。中国輸入総合研究所では、副業時代・アマゾン販売をサポートします。

Amazonでご自身でも販売ができます。メルカリはフリマですが、「ビジネスとしてフリマでも新品でも」ビジネスが日本一の流通総額プラットフォームとなるamazonジャパンでビジネスができます。

Amazonは購入者の方が多いと思いますが「ご自身で出店して販売」が可能なビジネスモデルになっています。自分の商品を販売する・自社ブランドを立ち上げてアマゾンで販売するなど夢を実現ができるプラットフォームとなります。

Amazonを使ってビジネスデビューされたい方はぜひお気軽にご相談ください。

Amazon物販・AmazonOEMなど経験豊富に対応ができます。

中国輸入総合研究所では、Amazonマーケットプレイス出店のフルサポートを行っております。

「販路の決定」「商品ページ戦略」や「販売後の広告運用」など、販売上のパフォーマンスをどう高めていくかなどもレクチャーさせていただいています。

商品リサーチまでは分かったが、その後の販売戦略や「どうやって有利にビジネスを進めていくか」という点についてご興味のある方はぜひ一度、中国輸入総合研究所にご相談ください。

諸々お客様のニーズに合わせたコンサルティングも行っております。

Amazon販売・ヤフーショッピング・楽天市場での販売の高いレベルのノウハウを保有しております。

中国輸入する際のアリババ仕入れは、経験豊富で信頼できる業者に依頼がおすすめ

中国輸入での仕入れは経験豊富な信頼できる業者に依頼しましょう。

中国輸入総合研究所では、累計50000件以上の中国仕入れを対応してきています。

0から、中国輸入の仕入れ依頼をするのには、業者の確認に時間と労力がかかりすぎるかと思います。中国輸入総合研究所では、創業11期目、中国仕入れ案件を累計50000件以上取引をしてきており、中国の商習慣や取引のケーススタディを老舗業者として数多く経験してきております。

中国輸入について回るのは「リスク」です。ここをヘッジしてビジネスをするのにはプロの代行業者に依頼をして取引を行うことが健全です。

中国輸入総合研究所では、「中国輸入初めての方」向けに特化した仕入れ対応業務も行っております。

無料でご相談できますので、中国輸入仕入れを依頼したい・タオバオ・1688.com・アリババドットコムで仕入れをしたい、という方はぜひお気軽にご相談ください。

検索の仕方や仕入れ方までレクチャーサポートします。

中国仕入れのご依頼・中国輸入のご相談はこちら

中国輸入総合研究所では、創業11期目で中国輸入ビジネスを20年ほどやってきております。累計50000件以上の中国仕入れ実績があり、あらゆる工場ネットワークを有し、単価やロット交渉・品質交渉や品質改善・不良時の向上への交渉と改善など、あらゆる仕入れの経験がございます。

中国OEM×Amazon販売においても、昨今の通販事情や攻略方法を明確に理解しております。競争を勝つために必要なすべてをユーザー様に合わせて、全てレクチャーさせていただくことが可能です。

「結果にコミットした経験と実績の中国輸入総合研究所の中国輸入仕入れサポート」にご興味ある方は、中国輸入総合研究所にお問い合わせください。

Amazonリサーチの全カテゴリー編に関するコラムも書いておりますので、ご興味ある方はこちらもご参考ください。