インドネシアから日本へ荷物を安く運ぶには、目的に合った配送方法と信頼できる代行業者の選択が鍵です。本記事では、ジャカルタ発、日本行きの基本ルートや準備のコツ、梱包の工夫、費用を抑える具体的なプラン選択までを、初めての方にも分かりやすい言葉で解説します。船便・航空便の特徴やリードタイムの目安、見積もりの取り方、保険の有無と費用のバランス、そして集荷から通関、追跡までの実務の流れを丁寧に整理します。さらに、安く送るための実践案として、利用しやすい代行業者の選び方と、荷姿の整え方、禁止品チェック、トラブル時の対処法を具体的に紹介します。実際のコスト削減につながるポイントと、信頼できるパートナー選定のヒントを掴み、費用対効果の高い発送計画を立てられるようサポートします。

ジャカルタから日本へ荷物を送る基本と全体像

インドネシアの首都ジャカルタから日本へ荷物を送る際には、目的に合わせたルート選択と配送方法の理解が欠かせません。ここでは「なぜ送るのか」「どのルートがあるのか」「どの配送方法が適しているのか」を、初めての方にもわかりやすく解説します。輸送代行会社として私たちが提案するのは、コストを抑えつつ安心・確実に届ける選択肢です。日本の受取地での受け取りや通関、追跡など、実務の流れを把握しておくと、思わぬトラブルを防げます。

発送の目的と基本ルート

発送の目的は大きく分けて「個人の私物・家族へのお土産・ビジネス用途のサンプル・商品仕入れ・ expatriateの私物移動」などがあります。目的が明確だと必要な書類、保険、配送速度が見えてきます。基本的なルートは次の通りです。

1) ジャカルタ(インドネシア)→ 日本(成田・関西・中部などの空港)を結ぶ航空便。最速で数日程度、費用は荷物の重量・サイズ・危険物の有無で変動します。急ぎの荷物や小物・サンプルの配送に適しています。

2) ジャカルタ→日本を結ぶ船便。時間は長くかかる場合が多いですが、重量物・大きさがある荷物を安価に送れるメリットがあります。海上輸送は荷物の取り扱いが穏やかで、壊れやすいもののリスクを抑える工夫が必要です。

3) コンテナ荷扱いの国際輸送。大量の商品や連続出荷に向いており、個別配送よりコストを抑えやすいですが、通関・港での受け取り手続きが増えます。ビジネス用途で安定した輸送を求める場合に検討します。

4) 郵便・宅配便の国際配送。小口荷物や個人利用のギフト・重要書類の送付にも使われますが、制限重量・サイズ・危険物の扱いには注意が必要です。

私たちは、荷物の性質・予算・受取日希望に合わせ、最適なルートを組み合わせてご案内します。特に「安く・早く・確実に届けたい」というご要望には、荷姿の工夫と出荷タイミングの最適化が決め手になります。

配送方法の選択肢と特徴

配送方法には主に「航空便」「船便」「混載(ファスト&エコの組み合わせ)」の3つがあります。それぞれの特徴を押さえると、予算と納期のバランスが取りやすくなります。

1) 航空便の特徴

・最短で到着します。通常は数日〜1週間程度。急な出荷・短納期には最適。

・費用は重量・サイズ・距離・申告内容次第で変動。軽量小型はコストを抑えやすいです。

・梱包・書類・通関手続きが比較的シンプルに進みやすいメリットがあります。ただし、危険物の扱いには要注意。

2) 船便の特徴

・コストが航空便より安くなるケースが多い。大口・重量物に向く。

・到着まで時間がかかる(数週間〜数ヶ月)。納期に余裕がある場合に適しています。

・港での受け取り・通関手続きが発生します。運送業者のサポートを活用すると負担を減らせます。

3) 混載・エコ便の特徴

・複数の荷物を組み合わせてコストを分担します。中小荷物に適しており、コストを抑えつつ比較的早めの到着を狙えます。

4) 総合的なポイント

・荷物の性質(壊れやすい、液体、危険物、温度管理が必要か)を明確にすることが重要です。

・通関性の有無、関税の負担、保険の適用範囲を事前に確認しましょう。

・発送時の梱包が崩れると追加費用が発生することがあるため、耐久性の高い梱包を選ぶことが大切です。

私たちは、荷物の重さ・サイズ・性質・緊急性・予算を総合的に評価し、最適な配送方法と組み合わせを提案します。初めての方でも迷わないよう、具体的な手順と費用の目安を一緒にご説明します。発送の目的に合わせたルート選択と配送方法の組み合わせが、安く、早く、確実な配送の鍵になります。

準備段階:書類・住所・規制の整理

インドネシアから日本へ荷物を送る際の第一歩は、書類と住所情報、規制をしっかり整えることです。ここを甘くすると、発送が遅れたり追加費用がかかったりします。事前に必要な書類の分岐点を押さえ、宛先の正確さと連絡体制を確保することで、通関でのトラブルを最小限に抑え、スムーズな配送を実現します。

必要書類一覧と作成のポイント

荷物の性質や送付先国の規制によって必要書類は変わりますが、基本的には以下を準備します。

- 送り状(インボイス)と梱包明細書: 商品名、数量、単価、合計金額、原産国を記載。分かりやすい日本語と英語表記の併記が望ましいです。

- 発送元と受取人の連絡先情報: 氏名、住所、電話番号、メールアドレスを最新のものに。

- 輸出入許可証・証明書(必要時): 危険物・動植物・医薬品・食品などは別途許可が必要です。

- 商業インボイス番号・納税関連書類(法人送付の場合): 取引番号や請求書番号を荷物と一致させておくと追跡が楽です。

- 原産地証明・コンプライアンス証明(必要時): 高価品や特定のカテゴリは求められることがあります。

- 受領者の税関情報: 税金の計算に影響するため、個人情報と納税義務の把握が重要です。

作成のポイント

- 内容の正確性: 金額・数量・品名は実物と一致させ、誤記を避けます。

- 分かりやすさ: 難解な専門用語を避け、荷物の内容を端的に説明します。

- 写真・スキャンの活用: 書類の写真を撮影し、デジタルコピーを用意しておくと紛失時の再発行がスムーズです。

- 統一性: 書類内の番号や表記を荷物と整合させ、混乱を防ぎます。

宛先情報の正確さと連絡体制

通関と配送の要となるのが宛先情報の正確さです。日本の受取人情報だけでなく、現地の連絡先や配送時の受取時間帯も合わせて管理します。

- 受取人の正式名称・住所の表記統一: 住所はビル名・部屋番号・郵便番号まで正确に記入。日本語と英語表記を併記しておくと、現地の運送会社が読取りやすくなります。

- 電話番号・メールの有効性: 受取人が不在時の再配達連絡手段として重要です。

- 連絡体制の整備: 貨物追跡番号や通関状況を受取人と共有し、遅延時の連絡窓口を決めておきます。

- 代理受取の事前合意: 現地の同僚・友人・現地代理店へ委任状を用意する場合は、正式な手続きと本人確認が必要です。

実務のコツ

- 荷物情報と住所の整合性チェックを前日までに実施。

- 配送会社のオンライン見積もりで、宛先データを事前に検証。

- 緊急連絡先を2系統以上用意しておくと、受け取り時のトラブルを回避できます。

荷物の分類と禁止品チェック

荷物を正しく分類することは、通関の円滑さと安全性の双方に直結します。以下を基準にチェックしてください。

- 品目分類: 商品名は具体的に表記。食品・医薬品・化粧品・電子機器・危険物などはカテゴリごとに分類表を作成します。

- 禁止・制限品の確認: 日本へ輸入が禁止または厳しく制限されている物品を事前に排除します。火薬・爆発物・生鮮食品・動植物・一部の化学品・高額美術品などが該当します。

- 梱包状態の適切さ: 別送品と一緒に扱われる可能性がある場合は、内容を明確に分け、衝撃や盗難防止の対策を講じます。

- 輸出入規制の最新情報の確認: 国・地域ごとに規制は更新されるため、発送前に最新情報を確認します。

- 保安検査の対応: 危険物を含む可能性がある場合は、事前申告と適切な梱包・ラベル付けが必要です。

実務のヒント

- 禁止リストの最新版を発送前に確認する習慣をつくる。

- 重量・サイズ・梱包材の材質を明記して、通関審査の所要時間を見積もる。

- 問題発生時には、発送前に荷物の中身を分解して再梱包するなどの対応を取ります。

インドネシアから日本へ早くて安く荷物を送れる発送代行会社を紹介

インドネシアから日本へ荷物を送る際には、コストを抑えつつも到着までの時間を短縮できる業者選びが大切です。ここでは初心者にも分かりやすい言葉で、リードタイムを短縮する方法、船便と航空便の特徴、費用を抑えるコツ、そして実際に利用しやすい発送代行会社のタイプ別の選び方を解説します。最後に、どの業者を使うと便利かの判断ポイントもまとめました。

リードタイムを短縮するポイント

荷物の到着までの時間は、出発地の集荷から日本の通関・配送までの全体工程で決まります。ポイントは次のとおりです。

1) 航空便を選ぶ場合、週に数便しかない時期は混雑を避け、出荷日を柔軟に設定する。

2) 船便を選ぶ場合でも、港湾の混雑回避や直行ルートを選ぶことで到着までの日数を短くできるケースがあります。

3) 通関の事前準備(必要書類の整備、正確な品目分類)は抜かりなく。遅延の大きな原因は書類不備です。

船便料金と航空便の比較

船便は基本的に安い一方、到着までの時間が長く、荷物の取り扱い回数が多いと遅れや破損のリスクが増えます。航空便は費用が高めですが、到着が早く、緊急時や貴重品・壊れやすい荷物には適しています。荷物の性質と予算を踏まえ、以下を比較材料にしてください。

・重量と体積(重量課金/寸法課金)

・荷扱いの安全性(取り扱いの良さ)

・通関のスピードと実績

・トラッキングの正確さとサポート体制

コスト削減の具体策

コストを抑えるコツは、荷物のまとめ方と配送プランの選択に集約されます。

1) まとめ発送で単価を下げる(複数口を1個口に統合する)

2) 事前 集荷と出荷日を合わせることでダブル費用を削減

3) 梱包サイズを最適化して重量・サイズの両方を抑える

4) 保険は最低限の補償で良いものを選び、過剰なカバーを避ける

発送代行会社のタイプと特徴

以下の3タイプは使い分けがしやすく、初めての方にも理解しやすいです。

1) 国際小包・グローバル発送代行(総合型)

特徴: 多くの国へ対応しており、荷物の集荷・通関・配送まで一括で任せられる。初心者にとって手間が少ないのが魅力。料金は送料+各種手数料の合算。適しているのは、初めて日本へ荷物を送る人、複数品をまとめて送る人。

2) 航空便専門の代行サービス

特徴: 緊急性が高い荷物や重量が軽めの荷物に向く。到着までのスピードを優先する場合に適しており、費用は船便より高め。追跡情報が細かく、受け取り時の安心感が高い。

3) 海上輸送ベースの代行+倉庫サービス併用型

特徴: まとめて長期保管することでコストを抑えられる場合がある。大量の荷物を定期的に送る場合に向く。通関の書類整備が安定するまで時間がある場合に適している。

おすすめの業者の選び方

初心者には、以下のポイントを軸に選ぶと失敗が少なくなります。

・実績と口コミ:インドネシアから日本への取扱実績が多く、トラブル対応が明確に示されているか。

・料金の透明性:見積もり項目が明確で、追加費用が発生しやすい箇所を事前に説明してくれるか。

・サポート体制:日本語対応や現地窓口の対応が迅速かどうか。

・配送オプションの豊富さ:航空便・船便の両方を提案してくれるか、荷物の性質に応じた最適提案があるか。

実用的な使い分け例

例1: 3–5kgの衣類や日用品を日本へ急ぎで送る場合は航空便専門の代行を選び、到着日を優先する。

例2: 数十kgの衣類・雑貨を定期的に送る場合は、総合型の代行で集荷・関税・配送までを任せてコストを抑える。

例3: 大量発送で安定した輸送を欲しい場合は、海上輸送を基本とし、倉庫・一時保管を活用する。

安心して依頼できる問い合わせのポイント

依頼時には、品目の詳細、重量・サイズ、出荷日、希望納期、目的地の正確な住所・電話番号を用意します。通関で求められる品目分類やHSコード、必要書類の有無を事前に確認しておくと、見積もりの精度が上がり、トラブルを減らせます。

インドネシアから日本へ荷物を送る最大のポイントは、荷物の性質と到着希望日を踏まえた最適な配送方法の選択です。安さを最優先するなら海上ベースの発送を検討しつつ、早さを求める場合は航空便を組み合わせるのが効果的です。信頼できる発送代行会社を選ぶ際は、料金の透明性とサポート体制を最初にチェックしましょう。あなたの荷物の内容と予算に合わせた最適なプランを、私たちが一緒にご提案します。お問い合わせください。

航空便と船便は航空便輸送がメリットが高い可能性がある理由

荷物をインドネシアから日本へ送る際、航空便と船便にはそれぞれ特徴があります。多くのケースで「航空便の方がメリットが大きい」と感じられる理由を、初めての人にも分かりやすくまとめました。ポイントは「輸出入のスピード」「到着時の取り扱いの安定性」「費用の見通し」です。

リードタイムは大きく違う

航空便は船便に比べて到着までの時間が格段に短いです。インドネシアの発:日本行きの直行便でも通常は数日程度で到着します。急ぎで荷物を届けたい人や、在庫を早く回したいEC事業者にとって大きな利点です。逆に船便は数週間単位となる場合が多く、長期の在庫保持や遅延リスクが課題になります。

信頼性と遅延リスクの差

航空便は運航頻度が高く、天候による影響はあるものの、貨物の取り扱い・追跡情報が安定している傾向があります。荷物の紛失・遅延時の補償や追跡サービスが整っているケースが多く、企業や個人の「いつ届くか」の不安を減らせます。船便は海上輸送特有の遅延リスク(天候・積み替えの遅れ・港湾の混雑など)が発生しやすい点を事前に把握しておくと良いです。

輸出入の手続きと柔軟性

航空便は比較的短い書類要件で済む場合が多く、通関の手続きもスピード重視で進められます。特に個人輸出・少量の荷物の場合、必要書類の作成がシンプルだと手続きのストレスが減ります。船便では荷物の重量・体積が大きくなるほど割安になる一方で、通関の割合が複雑になるケースもあり、少量・小型の荷物には航空便の方が使い勝手が良いことがあります。

コストの見積もりと費用感の違い

航空便は1キログラムあたりの単価が高く見えることがありますが、荷物の総重量・容積とのバランスで単価が変わります。急ぎの荷物や価値の高い荷物、壊れやすい荷物など、輸送リスクを回避する価値がある場合は、航空便の総コストが合理的になることがあります。一方、船便は大量・大荷物でのコスト削減が見込みやすいですが、輸送期間の長さが大きなデメリットになります。

実務の観点から見た使い分けのヒント

– 使い分けの基本: すぐ届けたい・重要性が高い荷物は航空便、コストを最優先にする大口荷物は船便。

– 輸送リスクの比較: 壊れやすい物・高価品・期限付き商品は航空便を検討。

– 追跡・保険の有無: 航空便の追跡サービスが手厚いケースが多く、紛失時の補償対応も早い傾向。

結論:状況次第で航空便が有利になる理由

総じて、リードタイムの短さと取り扱いの安定性、手続きの柔軟性が大きなメリットです。特にインドネシアから日本へ「短期間で確実に届けたい」「価値の高い荷物」「消費者の手元にすぐ届けたい」場合には、航空便の選択肢が有効です。ただし、荷物量が多くてコストを重視する場合は、船便の活用も選択肢として適切です。最適な選択は、荷物の性質・量・納期・予算を総合的に見た上で、複数の代行会社に見積もりを取って比較することです。

梱包のコツと荷姿の整え方

インドネシアから日本へ荷物を送るとき、梱包はコストと安全性の両方に直結します。荷物が破損せず、通関でもスムーズに通るよう、実用的なポイントを押さえましょう。まずは荷姿を整える基本と、使う梱包材の選び方、固定のコツを紹介します。さらに重量やサイズの計算方法、危険物や制限物の取り扱いの注意点も分かりやすく解説します。

梱包材の選び方と固定方法

荷物の性質に応じて適切な梱包材を選ぶことが重要です。外装は丈夫なダンボール(二重補強が望ましい)を選び、内部は泡材や新聞紙、エアキャップで振動や衝撃を分散させます。重い物は底に滑り止めを敷き、上下のバランスを整えましょう。壊れ物は「割れ物注意」シールとともに、外部への衝撃を緩和するクッション材を二重に入れると安心です。

結束はテープの粘着力を考慮して、縦横をしっかり固定します。テープは布製や強力な透明テープを組み合わせ、荷物が開かないよう縁と角を補強します。梱包を閉じたら、荷物の角を囲むように追加の補強テープを施すと、輸送中の荷崩れを防げます。

重量物は底に重心を置くよう配置し、上部は軽量・薄物でバランスを取ります。荷物の中心が箱の中心と一致するように詰め物を詰め、隙間を埋めて移動を抑えます。布製の衣類や布製の緩衝材を使う場合は、空気が抜けるよう密度を調整してください。

重量・サイズの測定と計算

正確な発送費を知るには、実際の重量と荷姿のサイズを測ることが鍵です。まず水平・垂直方向の長さ(長さ・幅・高さ)をミリ単位で測定します。次に梱包前の荷物重量と梱包後の総重量をデジタルはかりで測り、総重量を記録します。

多くの代行会社は「実重量」と「体積重量」のどちらか高い方を料金の基準にします。体積重量は公式に基づき「長さ×幅×高さ(cm)を一定の係数で割る」ことで算出します。例えば、体積重量係数が6000であれば、(長さ cm × 幅 cm × 高さ cm) ÷ 6000 が体積重量です。総重量と体積重量を比較して高い方を送料として見積もるのが標準です。

詰め方次第で体積重量を抑えることが可能です。箱のサイズをできるだけ荷物に合わせ、余白を減らして空のスペースを減らすと、無駄な料金を避けられます。包装材料が厚くなるほど体積は増えるため、過剰な詰め物は避け、適切なクッション材を用いるのがコツです。

危険物・制限物の取り扱いと注意点

発送時には危険物・規制物の取り扱いを事前に確認しましょう。多くの国際配送で禁制品には可燃性・腐食性・引火性の高い物、液体の大容量、鋭利な器具、生鮮品などが含まれます。日本行きの場合、郵送・貨物とも制限がありますので、荷物を包む前に最新の規制を代行会社のガイドラインで必ず確認してください。

危険物が混入していると航空便での取り扱いが難しくなる場合があります。もし危険物を含む可能性がある場合は、事前に代替品へ置換する、別便に分割する、あるいは専門の危険物配送を依頼するなどの対応が必要です。封印は改ざん防止の観点から行い、内容物を外部に読み取られないよう梱包します。重量やサイズが大きく変わる場合は、発送前に再度見積もりを取るのがベターです。

費用の見積もりと節約術

インドネシアから日本へ荷物を送るとき、まずは全体の費用感を把握することが大切です。料金は「基本料金+重量割り+距離やサービスの追加費用+保険料」などが組み合わさって決まります。初めての方でも理解しやすいように、実例を交えつつ、見積もりの取り方と節約のポイントをわかりやすく解説します。

料金の内訳と見積もりの取り方

費用の主な内訳を知っておくと、見積もりが透明になり、安くするポイントが見えやすくなります。

1) 基本料金:荷物を送る基本の料金です。発送方法(航空便or船便)、発送地と宛先の地域で変動します。

2) 重量・サイズ料金:重量と荷物の体積に応じて計算します。船便は体積の影響が大きく、航空便は重量の比重が高めです。

3) 距離・ルート費用:出発地と到着地の組み合わせ、港湾費用、取り扱い手数料などが加わります。

4) 荷役・梱包費用:荷物の梱包材や固定作業の費用。自分で梱包する場合は削減できることがありますが、破損リスクとのバランスを見て判断します。

5) 通関・税金関連費用:関税や通関手続きに伴う費用。一般的には輸入側の税金として発生することが多いですが、事前に相場を把握しておくと安心です。

6) 保険料:万一の紛失・破損に備える保険。荷物の価値が高いほど検討価値が高まります。

見積もりの取り方のコツは以下のとおりです。

・複数社の見積もりを横比較する。安さだけでなく納期、追跡精度、サポート体制も確認。

・荷物の正確な情報を伝える。重量・サイズ、内容品の概要、危険物の有無を正確に申告。

・見積もりの内訳を細かく確認。「基本料金」「重量料金」「追加費用」「保険」など、項目ごとに金額を明確にしてもらう。

・実重量か梱包後の実測重量かを確認。梱包の改良で割安になる場合があります。

実際の見積もりを取る場合、事前に最低限用意しておく情報として、発送元の住所・連絡先、宛先の住所・連絡先、荷物の総重量・大きさ(縦×横×高さ)、荷物内容のカテゴリ、希望の配送日、保険の有無などがあります。

安く送るためのプラン選択

安く送るには、荷物の性質と希望する納期に合わせて最適なプランを選ぶことが重要です。

1) 航空便 vs 船便の選択

・航空便は速いがコストが高め。小型・軽量で急ぎの場合に向く。

・船便は時間はかかるが、同じ条件であれば送料を抑えやすい。大量 or 重量がある荷物に向く。

2) 港間・港出荷・ドアtoドアの違い

・港間は費用を抑えやすいが、受け取りまでの手間が増える場合がある。

・ドアtoドアは追加の取り扱い費用が発生することがあるが、手間を減らせるメリットが大きい。

3) 梱包サイズの最適化

・縦・横・高さの比率を見直し、荷姿を最適化することで重量と体積を抑え、料金を下げる効果が期待できます。

4) ボリュームディスカウント・シンプル料金プランの活用

・長期利用や定期配送の場合、業者と長期契約を結ぶと割安になるケースがあります。

5) 複数荷物の同時発送を検討

・複数の荷物をまとめて発送することで、1個あたりの基本料金を抑えられる場合があります。

6) 配送時期の選択

・繁忙期を避ける、オフシーズンに合わせて発送することで、割安になることがあります。

7) 一時的な保険の見直し

・荷物の価値に対して過剰な保険を避け、適切な補償額を選ぶことでコストを削減できます。

実践としては、複数社の見積もりを取り、同条件での比較を行い、納期と費用のバランスが最適なルートを選ぶのがコツです。

保険の有無とコストのバランス

荷物の紛失・破損に備える保険は、コストと安心感のバランスを見て選ぶべきです。

・保険をかける場合のポイント

— 荷物の実価に対して保険金額を設定する。過大な保険は避け、実損額を基準に設定。

— 高額品や壊れやすい品は保険適用を検討。特に壊れやすいガラス製品、電子機器、貴重品などは保険が有効。

・保険なしのケース

— 低コストで済ませたい場合や、荷物のリスクが低いと判断できる場合は保険なしでも対応可能。ただし大切な荷物や高額商品の場合はリスクが高まるため慎重に判断を。

・保険料の目安

— 一般的には荷物の価値の1%前後から設定されることが多いですが、品目や保険会社により異なるため見積もり時に確認を。

費用対効果を考えると、保険は「荷物の価値」と「破損リスク」を基準に判断するのが基本です。安さを優先して保険を外す選択もありますが、万が一の事態を想定して、値段と安心の両方を天秤にかけて決めましょう。

集荷・出荷・通関の実務

インドネシアから日本へ荷物を送る際の最初のハードルは、集荷の手配と発送手続き、そして税関を通過させるための実務です。初心者でも迷わず進められるよう、具体的な流れとポイントを分かりやすく解説します。大切なのは事前準備と連携です。荷物を預ける代行業者と事前の情報共有をしっかり行えば、時間の節約とリスクの回避につながります。

集荷依頼と発送手続き

集荷依頼は、荷物の量・体積・重量をもとに最適な集荷プランを選ぶところから始まります。まずはじめに、以下を準備しましょう。

- 送り主・宛先の正確な住所・氏名・電話番号

- 荷物の内容物リストと簡易な梱包状態の写真

- 荷物の総重量とサイズ(縦・横・高さ)

- 希望の配送日と集荷時間帯

集荷依頼は代行業者のオンラインフォームや電話で行えます。現場での不備を減らすため、以下を重視してください。

- 宛先情報の二重確認:日本側の住所表記は英語表記と現地表記の両方を用意しておくと安心

- 荷物の分類:個別カートンごとに用途を分け、危険物・禁止品の有無を事前チェック

- 追跡番号の取得:集荷時に追跡番号を必ず取得し、出荷日・時間を記録

発送手続きでは、インドネシア国内の出荷証明・インボイス・パッキングリストの用意がポイントです。特に以下の点に注意しましょう。

- 商業インボイスは正確な品名・数量・単価を記載

- 梱包リストは荷姿と中身を一致させ、破損防止の工夫を写真付きで残す

- 現地の税関規定を反映した分類コード(HSコード)を可能な範囲で取得

発送手続きがスムーズなら、集荷から出荷までのリードタイムを短縮できます。代行業者は、現地の書類チェックと日本側の受け取り条件を互いに橋渡しする役割を担います。

税関・関税の基本ポイント

日本へ物を輸入する際には、税関審査と関税の支払いが発生します。ポイントを押さえておくと、予期せぬ遅延を防げます。

- 適切なHSコードの使用:品目に応じた分類が税額に直結します。間違えると過少申告・過大申告の原因になり得ます。

- 原産地証明の有無:一部品目では関税率の適用に影響します。必要時には原産国証明を用意。

- インボイスとパッキングリストの一致:税関が求める情報が整っていれば審査が速くなります。

- 輸入申告の責任者:荷主または通関業者が申告者として正式に登録されます。信頼できる代理人を選ぶと安心です。

一般的なケースでは、発送代行会社が日本側の税関手続きを代行します。必要書類を揃え、正確な申告情報を提供することで、関税支払いの期日や免税枠の適用などをスムーズに進められます。

追跡と配送状況の確認

集荷後は、荷物の追跡が出荷状況を把握する鍵です。追跡情報は以下のようなタイミングで確認すると良いでしょう。

- 出荷完了後の追跡番号の有効化

- 税関申告が行われた時点でのステータス更新確認

- 日本到着後の通関処理状況と配送日程の確認

追跡情報は、荷物が日本側の搬入拠点に到着した時点で更新されることが多いです。問題が生じた場合は、集荷担当と通関業者双方へ連絡し、迅速に対応してもらうよう依頼してください。オンラインの追跡画面には、荷物の現在地・通関状況・想定配達日が表示され、スケジュール調整にも役立ちます。

発送後の注意点とトラブル対処

荷物を発送した後も安心して受け取りまで進めるよう、遅延・紛失・破損などのトラブルに備えた対処法を押さえておきましょう。特にインドネシアから日本へ安く送る場合、コストを節約する分だけ配送途中のトラブルリスクも増えることがあります。基本は「事前の準備」「追跡の活用」「迅速な連絡・証拠の確保」です。以下の手順を順次チェックしてください。

遅延・紛失・破損時の対応手順

1) 状況を正確に把握する: 配送状況をオンライン追跡で最新情報を確認します。荷物のステータスが「配送保留」「遅延」「紛失」などに切り替わった場合は、直ちに運送業者のカスタマーサポートへ連絡します。

2) 証拠を固める: 発送時の荷札、梱包写真、インボイス(送り状)、集荷時の控えなど、重要書類を手元に保管します。破損が疑われる場合は、受取前に箱の状態を写真に収め、荷姿を記録します。

3) 連絡窓口を一本化する: 運送業者の問い合わせ窓口だけでなく、荷主としての記録(出荷番号、追跡番号、連絡日時)を整理しておき、問い合わせ時にすぐ出せる状態にします。

4) 補償・保険の適用範囲を確認する: 保険つきの配送を選んでいた場合、補償対象と限度額、申請期限を確認します。保険が適用される条件(梱包状態、写真記録の有無、提出書類)を満たしているかを再確認します。

5) 試算と代替案の検討: もし遅延が長期化する場合には、次回以降の発送方法を変更する検討をします。追加費用が発生する場合は、補償と比較して費用対効果を判断します。

苦情・補償請求の手続き

1) 公式ルートでの申請を優先: 運送業者の苦情窓口やウェブフォームから正式なクレームを提出します。記録として、申請番号・受付日時・担当者名を必ず控えます。

2) 具体的な損害の明細を添付: 破損箇所の写真、購入価格の証明(レシート・インボイス)、補償を求める金額の根拠を分かりやすく添付します。

3) 期限を守る: 請求期限は業者ごとに異なります。出荷時の書類と追跡情報をもとに、期限を確認して遅延なく申請します。

4) 連絡の記録を徹底: 電話の要点をメモに取り、対応履歴をノート化します。対応が長引く場合は、上長や苦情窓口のエスカレーションを依頼します。

5) 第三機関の介入も検討: 大規模なトラブルや満足のいく回答が得られない場合は、消費者保護団体や貿易関連の相談窓口へ相談する選択肢を検討します。

配送先での受け取り時の注意

1) 配達前の再確認: 配送予定日が近づいたら、受取人と連絡を取り、受け取り場所・時間を再確認します。受取人が不在の場合の再配達ポリシーも事前に理解しておきましょう。

2) 開封時のチェック: 荷物到着時には外装の損傷をまず確認し、異常があればすぐに配達員に指摘します。箱の破損があれば中身の状態を都度撮影します。

3) 受領サインの扱い: 受領時には「内容確認済み・問題なし」「内容確認済み・破損有り」といったサインを求められる場合があります。問題がある場合は「未署名・未確認」で受け取り、後日改めて連絡する形を選択します。

4) 今後の対策: 受け取り後に不備があった場合は、すぐに荷主・配送業者・保険会社へ連絡します。次回発送時には梱包方法の見直しや保険オプションの追加を検討します。

インドネシア発日本行きのおすすめ輸送代行会社

インドネシアから日本へ荷物を送るとき、費用を抑えつつ確実に届くかどうかは代行会社の選び方次第です。ここではコスト感と信頼性の両立を重視した代表的な3社の特徴を、初めての方にも分かる言葉で紹介します。荷物の性質や緊急度、予算に合わせて最適な選択をしていきましょう。

中国輸入総合研究所の特徴と利用シーン

特徴: 中国発の輸入にも強い総合型の輸送代行会社として、インドネシアから日本へ直接送るケースにも対応するケースが多いです。サイトや窓口での問い合わせ対応が比較的丁寧で、貨物の分類・税関処理のサポートが手厚い点が魅力です。費用は基本料金+距離・重量・サービスオプションで変動します。比較的リーズナブルに設定されているケースが多く、初めての人でも使いやすいプラン提案をしてくれることが多いです。

利用シーン: 小口~中量の個人利用から、商材のサンプル取り寄せ、複数点の同時発送など、コスト重視かつサポートを受けたい場合に向いています。税関の書類作成や通関手続きの不安を抱える方にも、積極的に手助けしてくれる印象です。

選び方のポイント: 事前に荷姿の写真、重量・サイズ、内容物の分類を伝え、見積もりを比較しましょう。複数の見積もりを取って、送料の内訳(基本料金、燃料費、保険、通関料など)を透明にしてもらうと比較がしやすいです。

佐川グローバルの特徴と料金の目安

特徴: 大手の総合物流企業として、グローバルネットワークを活かした発発送・通関・配送の一連のサービスをワンストップで提供します。日本側の配送網が強く、国内配送の追跡・受け取り体制が整っている点が利点です。保険オプションや追跡サービスの充実度も高く、荷物が長距離を移動する場合の安心感があります。

料金の目安: 規模の大きさゆえに基本料金はやや高めに感じることがありますが、重量・サイズの割引や定期便の活用、複数口の同時発送などで総額を抑える工夫が可能です。見積もり時には、集荷・通関・国内配送の各費用を分解して確認しましょう。

利用シーン: 企業リピート利用や、配送の安定性・到着時の追跡を最優先する方に向いています。長期的な輸送計画がある場合には、契約形態を結ぶことで費用を抑えられる可能性があります。

ヤマトグローバルの特徴と比較ポイント

特徴: 日本のヤマト運輸グループの海外部門として、日系の信頼性と国内配送網の密度を活かしたサービスを提供します。日本国内の配送状況とタイムラインを把握しやすく、関税処理のサポートや荷物の追跡精度が高いのが特徴です。荷物の分類や輸出入の規制に対しても、現地拠点と日本側の窓口が連携して対応してくれます。

比較ポイント: 価格面では他社と比べてやや高めに見える場合もありますが、配送の安定性・追跡の正確さ・サポート体制の手厚さを重視する方には魅力的です。急ぎ便や繰り返しの発注がある場合、契約型プランによるコスト削減が期待できます。

選び方のコツ: 仕向地の税関対応の実績、荷物の分類・危険物・規制物の扱い、保険の有無と補償範囲を事前に確認しましょう。荷物の性質に応じて、保険の有無を適切に選ぶことが、予想外のトラブルを避けるポイントです。

中国輸入総合研究所では、中国輸入代行ビジネスのこれらの問題をすべて解決するリソースを持っています。お気軽にお問い合わせ内容に合わせてご相談ください。

中国輸入代行ビジネス攻略のアプローチ

中国輸入代行サービス(タオバオ・アリババ仕入れ代行)

中国OEM・OEM代行サービス

Amazonコンサルティング

Amazon運営代行サービス

海外物流代行サービス

まとめ

中国輸入代行を利用することで、語学の壁や輸入の複雑性を乗り越え、スムーズに商品を輸入することができます。信頼できる代行業者を見つけ、サービス内容と料金をしっかり確認した上で、あなたのビジネスに最適な輸入プロセスを構築しましょう。次のステップとして、具体的な業者選びの基準を理解し、見積もりの依頼から始めてください。

中国輸入代行における格安業者の利用は、コスト削減と効率化を実現する有効な手段ですが、

サービスの質やサポート体制、隠れたコストなど、総合的な観点から慎重に業者を選定することが重要です。

自身のビジネスモデルや輸入の目的に最も適した代行業者を見極め、効果的に利用することで、輸入ビジネスの成功につなげることができます。

0から、中国輸入の仕入れ依頼をするのには、業者の確認に時間と労力がかかりすぎるかと思います。中国輸入総合研究所では、創業11期目、中国仕入れ案件を累計50000件以上取引をしてきており、中国の商習慣や取引のケーススタディを老舗業者として数多く経験してきております。

中国輸入について回るのは「リスク」です。ここをヘッジしてビジネスをするのにはプロの代行業者に依頼をして取引を行うことが健全です。

中国輸入総合研究所では、「中国輸入初めての方」向けに特化した仕入れ対応業務も行っております。

無料でご相談できますので、中国輸入仕入れを依頼したい・タオバオ・1688.com・アリババドットコムで仕入れをしたい、という方はぜひお気軽にご相談ください。

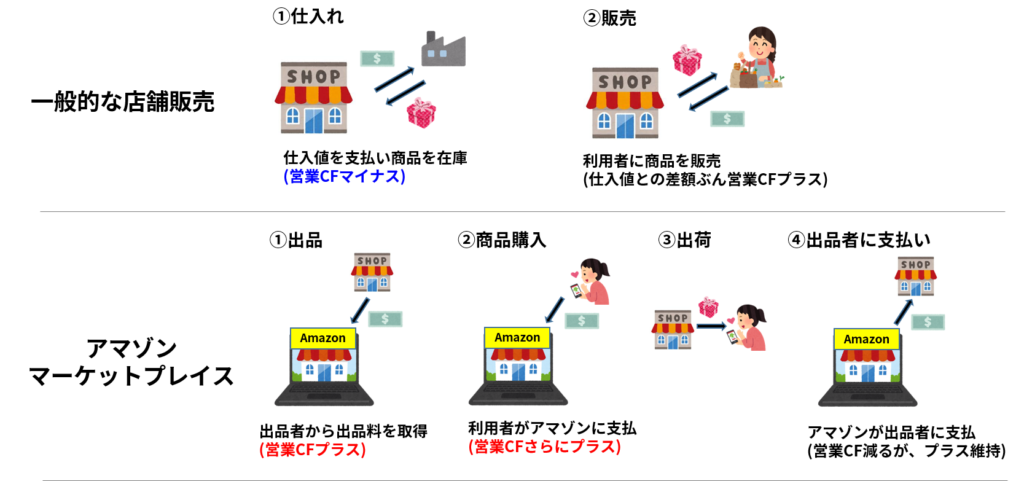

【番外編:副業・サイドビジネス時代のススメ】アマゾンで稼ぐ方法のススメ:アマゾンマーケットプレイスで出品してみませんか?

中国輸入総合研究所では、Amazonマーケットプレイスの出店サポートや、大口出品登録などのサポートも行っております。

Amazonは購入者の方多いと思いますが自分でも出品ができるビジネスモデルになっています。中国輸入総合研究所では、副業時代・アマゾン販売をサポートします。

Amazonでご自身でも販売ができます。メルカリはフリマですが、「ビジネスとしてフリマでも新品でも」ビジネスが日本一の流通総額プラットフォームとなるamazonジャパンでビジネスができます。

Amazonは購入者の方が多いと思いますが「ご自身で出店して販売」が可能なビジネスモデルになっています。自分の商品を販売する・自社ブランドを立ち上げてアマゾンで販売するなど夢を実現ができるプラットフォームとなります。

Amazonを使ってビジネスデビューされたい方はぜひお気軽にご相談ください。

Amazon物販・AmazonOEMなど経験豊富に対応ができます。

中国輸入総合研究所では、Amazonマーケットプレイス出店のフルサポートを行っております。

「販路の決定」「商品ページ戦略」や「販売後の広告運用」など、販売上のパフォーマンスをどう高めていくかなどもレクチャーさせていただいています。

商品リサーチまでは分かったが、その後の販売戦略や「どうやって有利にビジネスを進めていくか」という点についてご興味のある方はぜひ一度、中国輸入総合研究所にご相談ください。

諸々お客様のニーズに合わせたコンサルティングも行っております。

Amazon販売・ヤフーショッピング・楽天市場での販売の高いレベルのノウハウを保有しております。

中国輸入する際のアリババ仕入れは、経験豊富で信頼できる業者に依頼がおすすめ

中国輸入での仕入れは経験豊富な信頼できる業者に依頼しましょう。

中国輸入総合研究所では、累計50000件以上の中国仕入れを対応してきています。

0から、中国輸入の仕入れ依頼をするのには、業者の確認に時間と労力がかかりすぎるかと思います。中国輸入総合研究所では、創業11期目、中国仕入れ案件を累計50000件以上取引をしてきており、中国の商習慣や取引のケーススタディを老舗業者として数多く経験してきております。

中国輸入について回るのは「リスク」です。ここをヘッジしてビジネスをするのにはプロの代行業者に依頼をして取引を行うことが健全です。

中国輸入総合研究所では、「中国輸入初めての方」向けに特化した仕入れ対応業務も行っております。

無料でご相談できますので、中国輸入仕入れを依頼したい・タオバオ・1688.com・アリババドットコムで仕入れをしたい、という方はぜひお気軽にご相談ください。

検索の仕方や仕入れ方までレクチャーサポートします。

中国仕入れのご依頼・中国輸入のご相談はこちら

中国輸入総合研究所では、創業11期目で中国輸入ビジネスを20年ほどやってきております。累計50000件以上の中国仕入れ実績があり、あらゆる工場ネットワークを有し、単価やロット交渉・品質交渉や品質改善・不良時の向上への交渉と改善など、あらゆる仕入れの経験がございます。

中国OEM×Amazon販売においても、昨今の通販事情や攻略方法を明確に理解しております。競争を勝つために必要なすべてをユーザー様に合わせて、全てレクチャーさせていただくことが可能です。

「結果にコミットした経験と実績の中国輸入総合研究所の中国輸入仕入れサポート」にご興味ある方は、中国輸入総合研究所にお問い合わせください。

Amazonリサーチの全カテゴリー編に関するコラムも書いておりますので、ご興味ある方はこちらもご参考ください。