中国から日本へ荷物を安く送る方法を知りたい方に向けて、基本情報から実務のコツまでを分かりやすく解説します。距離とルート、受け入れ体制、規制のポイントを踏まえ、海上・航空・鉄道・小包などの選択肢を比較。急ぎの場合とコスト重視の場合、それぞれの利点と落とし穴を整理します。さらに、具体的な発送代行会社の選び方、料金の構成要素、梱包のコツ、必要書類、通関のポイント、保険や追跡の重要性まで、初心者にも理解しやすい言葉で解説します。読者は、どの方法を選べば費用を抑えつつ信頼性を確保できるかを把握でき、実際の依頼へとつながる導線を描ける内容です。

長沙から日本へ荷物を送る基本情報

長沙は中国の内陸部に位置し、日本へ荷物を送る際の基本情報を押さえることで、コストと日数を抑える道が見えてきます。距離やルート、税関の流れ、日本側の受け入れ体制と制限を理解することが、初めての方にも安心して依頼できる第一歩です。ここでは、日常品から小型の商材までの典型的な輸送データと、実務上のポイントを分かりやすく整理します。

距離・ルートの概要

長沙から日本へ荷物を送る場合、一般的なルートは海上または航空のいずれかです。海上は長沙を含む湖南省の港湾港から出荷し、横浜・名古屋・神戸など日本側の港へ到着するルートが主流です。距離は船便で約1,200~1,600キロ級の海路を経由しますが、実際の所要日数は経路の選択と通関の混雑状況に左右されます。航空便はより短く、直行便を利用できれば3~5日程度で着くケースが多いですが、費用は船便より高くなる傾向です。

実務的には、コストと納期のバランスを見て選ぶケースが多いです。例えば大量の商品を同時に送りたい場合は海上コンテナを活用するのが経済的で、少量かつ急ぎで届かせたい場合は航空便を選ぶのが一般的です。近年は海上と航空を組み合わせたLCLFCL(混載)や海空連携のプランも増えており、長沙発の物流パートナーと相談することで、最適なルートと日数が見えてきます。

日本側の受け入れ体制と制限

日本側は輸入通関をはじめ、荷物の受け取り体制が整っています。個人輸入・法人輸入どちらにも対応するケースが多く、荷物の種類ごとに制限が設けられています。一般貨物は食品・医薬品・危険物など一部カテゴリで事前申告や検査が必要になる場合があります。特に海外からの大量発送や商材用途がある場合は、日本の税関と関税の取り扱いを理解しておくことが重要です。

在日日本の受け入れ体制のポイントは以下です。

– 通関書類の整備: 輸入申告書・インボイス・梱包明細・原産地証明など、荷物の性質に応じた書類が求められます。中国側と日本側の両方の担当者が正確に揃えることが重要です。

– 配送先の住所要件: 宅配便や倉庫受け取り、事業所宛など、配送先の指定が明確であることが求められます。特定の配送方法では日本国内の配送業者へ引き継ぎが発生します。

– 税関検査のリスク: 食品・化粧品・動植物検査が必要な商材は追加の検査が入り、納期に影響する可能性があります。一般的な雑貨・日用品は比較的スムーズです。

– 関税と消費税の扱い: 商品の分類コード(HSコード)と評価額に基づく関税・消費税の計算が行われます。税率は品目で異なるため、事前に概算を把握しておくと良いです。

つまり、長沙から日本へ荷物を送る際は、ルート選択と書類準備・関税の理解がキーになります。信頼できる輸送代行会社を選ぶと、日本側の受け入れ体制の経験値を活用でき、手続きの煩雑さを大幅に軽減してくれます。次章では、海上・航空、それぞれのメリット・デメリットと、運用上の選択肢を具体的に比較します。

輸送方法の比較と選び方

中国から日本へ荷物を送るとき、まずは自分の状況に合わせて大まかな輸送方法を絞り込みましょう。海外輸送には大きく「海上輸送」「航空輸送」「鉄道・小包」などの選択肢があります。それぞれに長所と短所があり、荷物の性質、予算、受け取りまでの時間、リスク許容度で最適解が変わってきます。以下では、初心者にも分かりやすい言葉で、海上と航空のメリット・デメリット、そして鉄道・小包の特徴を比較します。最後に、どう選ぶと失敗が少ないかの判断ポイントもまとめます。

海上輸送 vs 航空輸送のメリット・デメリット

海上輸送は「コストを抑えたい人」に向いています。大きな荷物や重量のある荷物を、送料を抑えつつ大量に送るのに向いています。船は一度にまとめて輸送できるため、1回あたりの費用を抑えやすいのが特徴です。また、梱包の自由度が少し高く、割れ物や壊れやすい品も工夫次第で対応可能です。

ただしデメリットもあります。到着までの時間が長く、発送から受け取りまでのリードタイムが海上の状況や通関のタイミングで大きく変動します。港湾の混雑や天候の影響を受けやすく、遅延リスクが生じやすい点には注意が必要です。

航空輸送は「早く着けたい人」に向いています。荷物を最短で日本に届けられるのが最大の利点です。急ぎのビジネス発送や、壊れにくいが軽い荷物の発送には非常に適しています。また、最近は軽量で高価な品の輸送にも対応することが多く、追跡情報が充実している点も安心材料になります。

デメリットとしてはコストが高い点です。特に重量や体積が大きい荷物、あるいは量が多い場合には、海上に比べて送料が跳ね上がることがあります。また、航空便は航空会社の枠組みによって重量・サイズの制限があり、梱包の工夫や事前の計測が重要になります。

船便と航空便を比較しながら自分の荷物に適した選択をする際は、次の2点を意識すると分かりやすくなります。1) 総コストを「送料+保険+追加費用」で見積もる。2) 受け取りまでの総時間(リードタイム)を現実的なスケジュールとして設定する。これらを基準に、急ぎ度と予算のバランスを取るのが基本です。

鉄道・小包など選択肢の特徴

鉄道輸送は、海上と航空の中間的な存在です。中国と日本の間では直行の鉄道輸送はまだ一般的ではないケースが多いですが、国内の物流を組み合わせる「鉄道輸送+陸送」や、国際間の鉄道ハブを活用したモデルが増えています。鉄道のメリットは、比較的安定した運賃と日程の予測性、港の混雑の影響を受けにくい点です。荷物の大きさが中程度で、長期的な配送計画を立てたい場合に向いています。ただし、海上・航空に比べると選択肢が限られ、到着地の通関や陸送の段取りが複雑になることがあります。

小包(国際宅配便)は、小さめの荷物や個人利用の発送に適しています。信頼性の高い追跡、比較的短いリードタイム、そして日本国内の配送網の強さを活かせます。個人輸入や少量のビジネス発送でよく使われ、価格帯も海上・航空より手頃なケースが多いです。ただし、荷物が多かったり重量が大きい場合は送料が高額になることがあるため、発送量を把握し適切なプランを選ぶことが重要です。

選択時のポイントとしては、荷物のサイズ・重量、受け取りまでの希望日、梱包の安全性、通関手続きの負担をどれだけ自分で管理できるかを考えることです。初心者の方には、まず海上と航空のどちらが現実的な選択肢かを絞り、その後、鉄道・小包といった補助的な選択肢を検討する順序が分かりやすいでしょう。

中国から日本へ早くて安く荷物を送れる発送代行会社を紹介

中国から日本へ荷物を送るとき、コストとスピードは両立させたいもの。最近は、現地の発送代行会社を上手に使うことで、個人でも企業でも“早さと安さ”を両立できる選択肢が増えています。本記事では、リードタイムの目安、船便と航空便の現実的な料金感、コストを抑える具体策、そしてどんな業者を選ぶと便利かを、初心者にも分かりやすい言葉で解説します。最後に、信頼できる代行会社の選び方のポイントと、実際に依頼する際の流れをまとめます。

リードタイムの現実値と目安

中国から日本へ荷物を送る場合、最短の航空便なら数日で到着します。ただし発送地と到着地の距離、通関手続き、季節の混雑、荷物の性質(危険物・大型品など)によって前後します。一般的な目安としては、航空便で3~7日、船便で2週間前後、船便は混雑時に1ヵ月超になることもあります。急ぎなら航空便が基本となり、予算を抑えたい場合は港からの船便や鉄道便を組み合わせる選択肢も検討します。

船便と航空便の料金感・コスト削減の基本戦略

料金は「容積ベース(キュービックメートル)と重量ベースのいずれか大きい方」「輸送距離」「取り扱い手数料」「通関料」などで決まります。安くするコツは、荷物をまとめて一括発送すること、軽量化・小型化を徹底すること、不要な付帯サービスを省くこと、そして代行会社の複数社見積もりを取って比較することです。

発送代行会社の種類とそれぞれの特徴

– 総合型代行会社: 物流の網羅性が高く、通関から配送までを一括して任せられます。初心者にも使いやすく、サポート体制が充実しています。

– 専門型代行会社: 海上・航空のいずれかに特化して強みを持ち、コストを最適化しやすい場合があります。

– 現地直送型(現地倉庫型): 中国国内の倉庫を活用して事前に荷受け・梱包を整え、日本側の配送まで一気通貫で行います。素早さとリーズナブルさのバランスが取りやすいです。

中国国内での代行会社を選ぶ際のポイント

重要なのは「実績と信頼性」「料金の透明性」「追跡・トラブル対応の充実度」です。実績は公式サイトの事例や顧客の声、取引先企業の有無で判断します。料金は見積もりを出してもらい、荷物の体積・重量・型式・保険の有無を含めて比較しましょう。追跡はオンラインでのリアルタイム表示があると安心です。

具体的な依頼の流れ(はじめてでも迷わない手順)

1) 素材を整理: 荷物の内容物、数量、重量、体積を把握。危険物の有無を確認。

2) 見積もり取得: 複数社に連絡し、航空便・船便・鉄道便の選択肢を比較。

3) 帳票・書類の準備: インボイス、パッキングリスト、必要書類の整備。

4) 依頼決定: 最適なプランを選択。保険の有無と補償額を確認。

5) 荷物の集荷・梱包・出荷: 現地の倉庫での梱包・検品を含む場合が多いです。

6) 追跡と到着手続き: 日本到着後の通関・配達状況を随時確認。問題があれば代行会社のサポートに連絡します。

安く送る具体的な方法

– 荷物を一括発送:複数の小口をまとめることで単価を下げます。

– 体積を抑える梱包:厚みより高さ・幅を抑え、パレット化できるものはパレット化。

– 保険は必要最低限へ:高価品以外は基本補償範囲で十分な場合があります。

– 空港・港の混雑時期を避ける:ピークを避けると料金が安定します。

– 複数社からの見積もりで交渉:同じ条件でも料金が大きく変わることがあります。

船便・航空便以外の選択肢と組み合わせ

鉄道便や国際小包のような中間オプションを検討するのも有効です。鉄道は中国国内の集荷・中国 ⇄ 日本の港間でコストを抑えつつ、到着後の国内配送をスムーズにします。状況次第で、船便と鉄道便を組み合わせる“ハイブリッド”プランが現実的なコスト削減につながることがあります。

こんな業者が使いやすいと感じる理由

– 日本語対応がしっかりしている:初めてでも安心して相談・手続きが進む。

– 透明な料金体系と明確な見積もり書:追加費用が発生しにくい。

– 追跡・問い合わせの迅速さ:荷物の現況がすぐ把握できる。

– 保険オプションが充実:万が一の紛失・破損にも対応可能。

– 現地倉庫の活用がある:事前準備・梱包の品質を高め、到着時の手間を減らす。

実例:よくあるケース別のおすすめプラン

ケースA:個人輸入で小型商品を複数個、急ぎではない場合。航空便と最低限の保険を組み合わせ、代行会社のオンライン追跡を活用。コストを抑えつつ数日で日本到着を目指します。

ケースB:企業が大量に商品を輸入するケース。船便を中心に、現地倉庫収納を使いつつ、パレット化・梱包最適化で単価を大きく削減。保険は高価品リスクに応じて追加します。

最後に:依頼前のチェックリスト

– 荷物の内容と数量の正確性を再確認

– 禁止物・危険物の有無を事前確認

– 見積もり条件(重量・体積・保険・配送日数)の突き合わせ

– 追跡表示とサポート体制の確認

– 返送・紛失時の補償条件の理解

航空便がもたらすメリットの背景と要点

中国から日本へ荷物を送る際、航空便が総じて「速さと安定した日数の見通し」という点で有利になることが多いです。特に個人輸入や小口の商用発送では、海上輸送に比べて到着までのリードタイムを短く抑えやすく、急ぎの案件やクレーム対応の際に助かります。配送日が予測しやすいと、在庫管理や販売計画にも落とし込みやすく、顧客満足度の向上にも結びつきます。

主なメリットの要点

・到着までの日数の安定性:天候や混雑の影響を受けにくく、出荷日から到着日を比較的正確に見積もれるケースが多い。

・追跡精度の高さ:航空便は追跡情報が細かく、途中経過を把握しやすい。遅延時の告知・対応がスムーズになる。

・輸送時のダメージリスクの低さ:適切な梱包と保険が組み合わさると、荷物の破損リスクを抑えやすい。

コストとリードタイムのバランス感

航空便は一般に海上より単価が高めに出ることが多いですが、急ぎや小口の荷物、壊れやすい品物には費用対効果が高い場合があります。また、海上の長期帰着を避けたい場合や、在庫回転を重視する場合には航空便の方が総コストを抑えやすい場面も。実際の見積もりを比較することが、最適解を見つける近道です。

航空便を選ぶ際のポイント

・小口荷物・軽量条件を満たすか:重量と体積の比が重要。

・配送先の受け取り体制:日本国内の配送拠点からの最短ルートを選べるか。

・保険と追跡の充実度:紛失・遅延時の補償が明確か。

・税関対応のスムーズさ:申告書類の整備と通関手続きのサポートが受けられるか。

失敗しがちな落とし穴と回避策

・安さだけを優先して追跡情報が不十分な業者を選ぶと、遅延時の対応が遅れる。

・適切な梱包が不十分だと航空機内の振動や荷重で破損するケースがある。

・関税申告が甘いと追加費用が発生する可能性がある。必要書類を事前に準備し、正確に申告することが重要。

中国から日本への実務的な活用のヒント

・出荷前に配送業者と在庫計画をすり合わせ、日次の追跡通知を設定しておくと安心。

・重量とサイズの組み合わせを最適化することで、料金の大幅な削減が見込める場合がある。

・初めての方は、代行業者の「窓口対応が親切で日本語対応が可能」な点を重視するとトラブルが減る。

航空便は速さと追跡性、安定性を活かして、日本側の受け取りまでのリードタイムを短縮する強力な選択肢です。コストと利便性のバランスを見極め、荷姿・重量・申告内容を最適化することで、全体の輸送コストを抑えつつ、スムーズな到着を実現できます。

事前準備と梱包のコツ

中国から日本へ荷物を送る際の第一歩は、事前準備を徹底することです。梱包の質が輸送コストと通関のスムーズさを大きく左右します。実際の現場では、梱包が雑だと破損や遅延の原因になり、追加費用が発生することも珍しくありません。ここでは、初心者にも分かりやすく、安くて確実に輸送するための基本的なポイントをまとめます。

梱包基準と危険物の扱い

梱包は荷姿の安定性と保護性能を最優先に考えます。重さのバランス、振動対策、湿気対策を組み合わせることで、長距離の移動でも荷物を守れます。以下の基本を押さえましょう。

- 外装選び: 中身の大きさと重さに合った頑丈な段ボールまたは木製ケースを選ぶ。箱自体が荷重に耐えられる規格を確認。

- 内梱包: 中身同士の摩擦を防ぐため、プチプチや紙転がし、エアークッションを適切に使い、隙間を埋める。

- 固定方法: 外箱の中で物が動かないように布・スポンジ・フォームで固定。特に割れやすい品は二重梱包を検討。

- 防水・防湿: 水濡れ対策は必須。防水袋で個別梱包後、外装で防水性を高める。

- 危険物の扱い: 危険物は基本的に輸送禁止または制限品です。リチウム電池、可燃性液体、腐食性物質などは事前に代替案を検討。また、危険物が混在する場合は別梱包・別輸送ルートが必要になるので、必ず事前に輸送業者へ相談してください。

- 重量とサイズの基準: 海上・航空・鉄道で重量制限が異なります。超過すると追加費用や出荷遅延の原因になるため、事前に計測して表示基準を満たす。

ポイントとしては、荷の動きを最小化し、外部衝撃を和らげる二重梱包と、危険物を避ける判断です。もし不安がある場合は、梱包の専門職に相談するのも賢い方法です。

必要書類とラベル整備

輸送には適切な書類と正確なラベリングが欠かせません。書類の不備は通関遅延の大きな原因になります。以下を checklist にして準備しましょう。

- インボイス(商業発票): 送り主・受取人・品目名・数量・単価・総額・原産地を明記。

- 梱包明細書: 内容物のリストを箱ごとに作成。特に複数箱ある場合は箱番号を記載して紐づけ。

- 運送状・船荷証券/航空貨物運送状: 出荷方法に応じて必要。追跡番号の欄も必須。

- 原産地証明書: 日本の規定で求められる場合に備え、原産地を示す資料を用意。

- 危険物リストと適性証明: 危険物が含まれる場合は特別な許認可・梱包仕様を満たす書類を添付。

- ラベルの整備: 箱外部には「宛先・差出人・連絡先・荷物番号・重量・数量・取り扱い注意」のラベルを貼付。箱ごとに分かりやすく表示する。

ラベルははがれやすい粘着剤を避け、耐水性のあるラベルと耐水性インクで印字しましょう。国際輸送では箱の外観だけで中身が推測される場面もあるため、透明性の高い表記を心がけることが重要です。

料金を抑えるコツと費用要素

中国から日本へ荷物を送るとき、料金は「基本料金+付随費用+保険・税金」など複数の要素で構成されます。料金を抑えるには、どの費用が大きく影響しているかを理解し、無駄を減らす工夫が大切です。ここでは費用の内訳と、初心者でも実践できる安く送る具体的な方法を分かりやすく解説します。

料金を構成する要素

荷物を中国から日本へ運ぶ際の主な費用は、次の通りです。

- 輸送費用(基本運賃)

- 取扱い手数料・梱包資材費

- 港湾・空港の手数料・通関関連費用

- 保険料と補償金額

- 税金・関税の前払い/後払いの有無

- 期日指定・配送速度オプションの追加料

このうち「輸送費用」が最も影響が大きい場合が多く、荷物の体積と重量、選ぶ輸送手段(船便か航空便)、発送地・到着地の距離が直接コストに反映します。梱包のサイズが大きいと費用がかさむ原因になるので、実質的なサイズと重量を把握しておくことが第一歩です。

安く送る具体的な方法

費用を抑えるには、以下のポイントを押さえると効果的です。専門用語を避けて、すぐ実践できる方法を挙げます。

- 船便を第一候補にする:航空便は速い分費用が高くなりやすいですが、船便は容量を活用して単価を抑えやすいです。時間に余裕がある場合は船便を選びましょう。

- まとめて発送する:小分けに送るより、同じ荷主・同一出荷元で複数点を一括にすると、梱包・取扱いの手数料が割安になります。

- 体積重視の梱包にする:重量だけでなく体積もコストに反映されます。ぴったりのサイズで梱包し、空間の無駄を減らしましょう。薄手の素材で軽くする工夫も有効です。

- 最適な梱包資材を選ぶ:過剰な梱包材は重量を増やします。必要最低限の丈夫さを確保できる資材を選び、再利用できるものは再利用します。

- 重量対策を事前に相談:荷物の重量が規定を超える場合、特別料金が発生することがあります。事前に重量計測と見積もりを取って、超過を回避します。

- 運送業者の選択を工夫する:代行会社によって同じルートでも料金が異なるケースがあります。複数の業者から見積もりを取り、同じ条件で比較します。

- セールやキャンペーンを活用:季節やプロモーション期間には割引が出ることがあります。契約前に適用条件を確認しましょう。

- 通関の事前準備を徹底:必要書類の不備は遅延と追加費用を招くことがあります。事前にリストを作成して準備します。

- 荷物の種類を正しく申告:危険物・規制品は追加コストや輸入停止のリスクとなる場合があります。正確な申告と適切なカテゴリ選択がコスト管理に直結します。

- 相見積もりでの交渉:同じ条件で複数社に見積もりを取り、価格だけでなく納期・追跡サービス・保険内容も比較します。長期契約で割引が出るケースもあります。

当社の代行サービスでは、荷姿・重量・発送地・到着地を教えていただければ、最適な船便プランを作成し、コストを抑える組み合わせを提案します。小規模荷物から大量の定期発送まで、柔軟に対応します。中国国内の発送元と日本の受取先、双方の規制を見越した最適ルートで、信頼性の高い価格をご案内します。

通関と規制のポイント

中国から日本へ荷物を送る際には、通関と規制を正しく把握することが最短かつ安全な配送の前提です。初めての人でも迷わないよう、シンプルな流れと注意点を整理します。輸出入の仕組みは国ごとにルールがあり、適切に対応すれば余計な遅延や追加費用を避けられます。ここでは中国側の出口手続きと日本側の入国・関税対応を分けて解説します。

中国側の輸出規制・手続き

中国から日本へ荷物を出す場合、まずは出荷元(中国の発送者)が守るべき基本ルールを押さえましょう。主なポイントは次のとおりです。

- 貨物の分類と申告: 送る品物が中国の輸出リストに該当するかを事前に確認します。個人使用か商用かにより申告書類の内容が変わるため、正確に申告することが重要です。

- 危険物・制限品の扱い: 引火性・腐敗性・腐食性などの危険物は基本的に輸出できません。食品や医薬品、動植物検体などは特別な許可や検査が必要な場合があります。

- 商業書類の整備: インボイス(商業送り状)、パッキングリスト、原産地証明など、貨物の性質に応じた書類を揃えます。正確な品名・数量・価格が記載されていることが大切です。

- 輸出手続きの代行: 手続きが複雑な場合は、信頼できる代行業者を活用するのが賢明です。書類の不備やタイミングの誤解を避け、スムーズに出荷を進められます。

- 検査と税関審査: 税関が貨物を検査する場合があります。検査結果次第では追加の書類提出や保険証明の提示が求められることもあります。

日本側の輸入規制と関税の取り扱い

日本へ到着した荷物は、日本側での審査・通関を経て初めて受け取り可能になります。理解を深めやすいよう、要点を挙げます。

- 日本の通関制度: 日本には関税・消費税・国内法に基づく検査があります。個人輸入か企業輸入かで適用される手続きが変わることがあります。

- 関税と消費税の扱い: 商品の分類コード(HSコード)と貨物の価値が関税額と課税ベースを決定します。免税枠や非課税品の適用条件も確認が必要です。

- インボイスと輸入申告: 日本到着後、税関に提出するインボイス・パッキングリスト・原産地証明などの書類を揃えます。正確な品名・数量・価格が求められます。

- 検査と許可品目: 食品・医薬品・化粧品・動植物などは別途検査や許認可が必要な場合があります。輸入規制リストを事前にチェックしましょう。

- 通関費用と税額の支払い: 通関業者の手数料、関税・消費税、保管料などが発生します。事前に概算を把握しておくと安心です。

- 通関を円滑にするコツ: 正確なHSコードの選択、適切な原産地情報、最新の規制リストの確認、相手国の規制変更へのタイムリーな対応が重要です。

輸送代行会社の選び方と比較ポイント

中国から日本へ荷物を送る際、費用だけでなく信頼性やスピードも大事です。代行会社を選ぶときは、実績や対応範囲、サポート体制などを総合的に見て判断しましょう。本章では、信頼性の見極め方と中国国内の代行会社を比較する際のチェックリストを、初めての方にも分かりやすく解説します。

信頼性・実績の見極め方

まずは基本情報の確認です。実績が長く、かつ安定して運ぶことができる会社は、トラブル時の対応力が高い傾向にあります。以下のポイントをチェックしましょう。

・運送実績の公開状況: 何年程度の運用実績があるか、過去の輸送件数や成功事例を公表しているか。実績が多いほど信頼性は高いです。

・顧客の声・評価: 公式サイトの事例紹介だけでなく、独立した口コミサイトやフォーラムの評判も参考に。苦情対応の速さや丁寧さが分かります。

・認証と保険: 輸出入関連の法令遵守(ISO14001などの環境認証、品質マネジメント認証)を取得しているか、貨物保険の取り扱い範囲と補償額が明確かを確認しましょう。

・緊急時の対応体制: トラブル時の連絡体制、代替手段の用意、荷物追跡の更新頻度など、問題発生時の対応力が見える情報を探してください。

・透明性のある料金体系: 見積もりの内訳が分かり、追加費用が発生する条件が事前に明確化されているか。隠れ費用が少ないかを確認します。

・契約条件の公平性: 最低契約期間の有無、解約時のルール、荷物の取り扱い方針(遅延時の補償や再配達の対応など)が公表されているかをチェックします。

実績だけでなく、日常的な対応の丁寧さも大切です。初回依頼時には、担当者の回答速度・分かりやすさ・提案の的確さを体感することをおすすめします。

中国国内の代行会社比較時のチェックリスト

中国国内の代行会社を比較する際には、以下の項目を横並びで確認すると分かりやすくなります。表にして比較するのも有効です。

1) サービス範囲: 海上/航空/陸送の取り扱い有無、対象エリア、日本向けの追加サービス(検品、梱包、ラベル貼付、通関代行)など。

2) 料金の透明性: 基本料金、重量・体積単価、取り扱い梱包費、港湾使用料、関税扱いの有無、その他の付帯費用を内訳付きで提示してくれるか。

3) リードタイムの安定性: 出荷日から日本到着までの目安日数、遅延時の対応方針、繁忙期の実績データ。

4) 追跡・透明性: 荷物追跡番号の提供頻度、追跡情報の更新タイミング、オンライン追跡システムの使い勝手。

5) 保険・補償: 荷物補償の有無、補償額の上限、補償対象となる damaged/ lost の条件、自己負担の有無。

6) 通関サポート: 中国側の輸出手続きの代行範囲、日本側の輸入手続きの対応可否、必要書類の事前案内の有無。

7) コンタクト体制: 担当者の回答速度、担当者の専門性、英語/日本語対応の有無、緊急時の連絡窓口。

8) 実績と信頼性: 似たような輸送ケース(同一カテゴリの商品、同じ業界、同じ重量帯)の成功例の有無。

9) 梱包・取扱いノウハウ: 危険物・普通品の取り扱い、特別梱包の有無、現地での検品や再梱包の対応。

10) 支払い条件と契約の柔軟性: 支払い方法の多様性、前払い/後払いの可否、解約条件の公平性。

実際に依頼を検討するときは、少なくとも3社以上の見積もりを取り、上記のポイントを比較してください。可能なら実際の荷物で小さな出荷を一度試す「トライアル出荷」を実施するのも良い方法です。質問に対する回答の丁寧さや、提案内容の具体性も、良い代行会社を見極める重要な指標になります。

安全性・保険・追跡・トラブル対応

海外へ荷物を送る際に最も気になるのが、輸送中の安全性と万が一のトラブル時の対応です。中国から日本へ安く送るルートでも、保険の有無や追跡体制、トラブル時の対応フローを事前に確認しておくと安心です。本章では、保険の基本と補償内容、そして荷物の追跡方法と、トラブルが起きたときの具体的な対応手順を分かりやすく解説します。

保険の有無と補償内容

まず確認したいのは保険の適用有無です。安価な発送代行を選ぶと、保険なしの基本料金だけで提供されるケースもありますが、貴重品や壊れやすい荷物、業務用の大量輸送では保険を付けるほうがトラブル時の経済的リスクを抑えられます。保険には「貨物保険」と「補償付き配送」などがあり、補償範囲は以下の点をチェックします。

- 補償対象: 紛失・破損・遅延など、どのリスクが対象か。

- 補償限度額: 1件あたり・総額あたりの上限、通関時の評価額との整合性。

- 適用条件: 梱包状態・梱包材の指定、写真証拠の提出など、保険適用の条件。

- 免責事項: 自然災害や戦争、荷物の二次利用などで補償が受けられないケース。

- 保険料の目安: 荷物価値の何%程度が一般的か、重量や距離で変動するか。

実務では、重要品や高額商品の場合は保険を必須とするのが望ましいです。保険を付ける際は、代行会社が提案する保険プランの補償内訳を細かく確認し、荷物の価値と比較して過不足がないかを必ず照合しましょう。もし保険適用外の荷物がある場合は、別途補償を検討するか、発送方法自体を見直す判断が必要です。

追跡方法とトラブル時の対応フロー

現代の物流は追跡が基本です。追跡番号を使って現在地や通過地点をリアルタイムで確認できるため、荷物の所在を把握しやすくなっています。追跡方法は以下のポイントを押さえましょう。

- 追跡番号の入手タイミング: 出荷後すぐに提供され、オンラインで24時間確認可能か。

- 追跡の精度: 航空便・船便・陸路の混載など、どこまで詳細な情報が出るか。

- 通関・配送の更新頻度: 稼働時間内に更新されるか、週末や祝日の影響はあるか。

- 連絡窓口の明確さ: 追跡で不明点があった場合の問い合わせ先と対応時間。

トラブル時の対応フローは事前のルール化が肝心です。典型的なケースと対応手順を以下に整理します。

- 紛失・不達の場合: 追跡情報の再確認→発送元・代理店・輸送会社への照会→所在が不明な場合は保険適用の有無を確認し、補償請求を開始。

- 破損・欠品の場合: 到着時の写真を記録→梱包状態の証拠を保険申請に活用→現物の評価と補償額の交渉。

- 遅延・長期未着の場合: 配送計画の再確認→港湾・空港の混雑状況や税関動向を確認→顧客への状況説明と新しい配送日程の提示。

- 税関トラブル・追加費用の発生: 税関申告内容の確認→追加費用の発生根拠を提示→顧客と費用分担を協議。

重要なのは、荷物の状態を出荷時・到着時双方で写真記録し、追跡情報と照合することです。トラブル時は代行会社の窓口と密に連携し、迅速な対応と適切な補償を受けられる体制を整えておくと、顧客満足度が高まります。

中国輸入総合研究所では、中国輸入代行ビジネスのこれらの問題をすべて解決するリソースを持っています。お気軽にお問い合わせ内容に合わせてご相談ください。

中国輸入代行ビジネス攻略のアプローチ

中国輸入代行サービス(タオバオ・アリババ仕入れ代行)

中国OEM・OEM代行サービス

Amazonコンサルティング

Amazon運営代行サービス

海外物流代行サービス

まとめ

中国輸入代行を利用することで、語学の壁や輸入の複雑性を乗り越え、スムーズに商品を輸入することができます。信頼できる代行業者を見つけ、サービス内容と料金をしっかり確認した上で、あなたのビジネスに最適な輸入プロセスを構築しましょう。次のステップとして、具体的な業者選びの基準を理解し、見積もりの依頼から始めてください。

中国輸入代行における格安業者の利用は、コスト削減と効率化を実現する有効な手段ですが、

サービスの質やサポート体制、隠れたコストなど、総合的な観点から慎重に業者を選定することが重要です。

自身のビジネスモデルや輸入の目的に最も適した代行業者を見極め、効果的に利用することで、輸入ビジネスの成功につなげることができます。

0から、中国輸入の仕入れ依頼をするのには、業者の確認に時間と労力がかかりすぎるかと思います。中国輸入総合研究所では、創業11期目、中国仕入れ案件を累計50000件以上取引をしてきており、中国の商習慣や取引のケーススタディを老舗業者として数多く経験してきております。

中国輸入について回るのは「リスク」です。ここをヘッジしてビジネスをするのにはプロの代行業者に依頼をして取引を行うことが健全です。

中国輸入総合研究所では、「中国輸入初めての方」向けに特化した仕入れ対応業務も行っております。

無料でご相談できますので、中国輸入仕入れを依頼したい・タオバオ・1688.com・アリババドットコムで仕入れをしたい、という方はぜひお気軽にご相談ください。

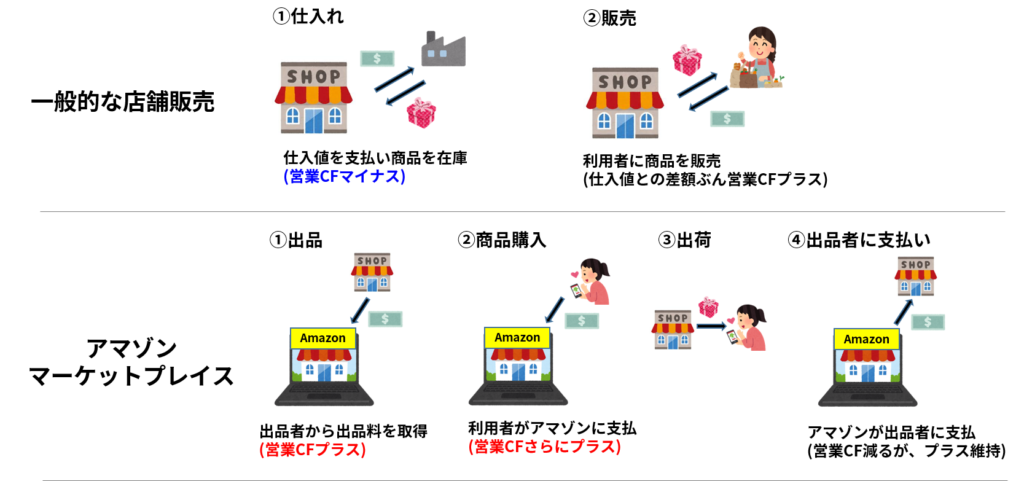

【番外編:副業・サイドビジネス時代のススメ】アマゾンで稼ぐ方法のススメ:アマゾンマーケットプレイスで出品してみませんか?

中国輸入総合研究所では、Amazonマーケットプレイスの出店サポートや、大口出品登録などのサポートも行っております。

Amazonは購入者の方多いと思いますが自分でも出品ができるビジネスモデルになっています。中国輸入総合研究所では、副業時代・アマゾン販売をサポートします。

Amazonでご自身でも販売ができます。メルカリはフリマですが、「ビジネスとしてフリマでも新品でも」ビジネスが日本一の流通総額プラットフォームとなるamazonジャパンでビジネスができます。

Amazonは購入者の方が多いと思いますが「ご自身で出店して販売」が可能なビジネスモデルになっています。自分の商品を販売する・自社ブランドを立ち上げてアマゾンで販売するなど夢を実現ができるプラットフォームとなります。

Amazonを使ってビジネスデビューされたい方はぜひお気軽にご相談ください。

Amazon物販・AmazonOEMなど経験豊富に対応ができます。

中国輸入総合研究所では、Amazonマーケットプレイス出店のフルサポートを行っております。

「販路の決定」「商品ページ戦略」や「販売後の広告運用」など、販売上のパフォーマンスをどう高めていくかなどもレクチャーさせていただいています。

商品リサーチまでは分かったが、その後の販売戦略や「どうやって有利にビジネスを進めていくか」という点についてご興味のある方はぜひ一度、中国輸入総合研究所にご相談ください。

諸々お客様のニーズに合わせたコンサルティングも行っております。

Amazon販売・ヤフーショッピング・楽天市場での販売の高いレベルのノウハウを保有しております。

中国輸入する際のアリババ仕入れは、経験豊富で信頼できる業者に依頼がおすすめ

中国輸入での仕入れは経験豊富な信頼できる業者に依頼しましょう。

中国輸入総合研究所では、累計50000件以上の中国仕入れを対応してきています。

0から、中国輸入の仕入れ依頼をするのには、業者の確認に時間と労力がかかりすぎるかと思います。中国輸入総合研究所では、創業11期目、中国仕入れ案件を累計50000件以上取引をしてきており、中国の商習慣や取引のケーススタディを老舗業者として数多く経験してきております。

中国輸入について回るのは「リスク」です。ここをヘッジしてビジネスをするのにはプロの代行業者に依頼をして取引を行うことが健全です。

中国輸入総合研究所では、「中国輸入初めての方」向けに特化した仕入れ対応業務も行っております。

無料でご相談できますので、中国輸入仕入れを依頼したい・タオバオ・1688.com・アリババドットコムで仕入れをしたい、という方はぜひお気軽にご相談ください。

検索の仕方や仕入れ方までレクチャーサポートします。

中国仕入れのご依頼・中国輸入のご相談はこちら

中国輸入総合研究所では、創業11期目で中国輸入ビジネスを20年ほどやってきております。累計50000件以上の中国仕入れ実績があり、あらゆる工場ネットワークを有し、単価やロット交渉・品質交渉や品質改善・不良時の向上への交渉と改善など、あらゆる仕入れの経験がございます。

中国OEM×Amazon販売においても、昨今の通販事情や攻略方法を明確に理解しております。競争を勝つために必要なすべてをユーザー様に合わせて、全てレクチャーさせていただくことが可能です。

「結果にコミットした経験と実績の中国輸入総合研究所の中国輸入仕入れサポート」にご興味ある方は、中国輸入総合研究所にお問い合わせください。

Amazonリサーチの全カテゴリー編に関するコラムも書いておりますので、ご興味ある方はこちらもご参考ください。