海外調達を始めたい副業初心者のあなたへ、海外調達の基礎から具体的な活用法、代行サービスの選び方までをわかりやすく解説します。この記事では、アリババを軸にした仕入れの仕組みやメリット・デメリット、商品選定のコツ、サプライヤーとの交渉ポイント、発注から納期・輸送・通関の基本、品質管理や検品の要点、さらに輸入代行の活用法と代行会社の選び方を網羅します。初心者にも理解しやすい言葉で、優良業者の見極め方や、コストを抑えつつ安定した売上を狙う実践的な手順を紹介します。副業としてのAmazon物販と相性の良い理由、そして私たちのサポートがどのように役立つかも見つけやすくなっています。これを読めば、失敗を減らし、効率よく仕入れと販売を進める心構えがつかめます。

海外調達の基礎知識

海外調達は、世界各地のメーカーやサプライヤーから商品を仕入れて自社の販売チャネルで展開するビジネスの基本です。特に中国をはじめとする製造大国は、同じ品質のものを日本国内の価格より安く手に入れられる可能性が高く、Amazonなどの販売プラットフォームでの利益を伸ばす大きな武器になります。しかし、初めて挑戦する人にとっては言葉の壁や物流の違い、品質リスクなどの不安要素も多いのが現実です。ここでは、海外調達の基礎を抑え、スムーズにスタートするためのポイントを分かりやすく解説します。

アリババの仕組みと役割

アリババは、主に B2B(企業間取引)を中心に、世界中の企業とサプライヤーをつなぐプラットフォームです。日本の商慣習や言語の壁を越えて、メーカーが大口の受注を取れる場として機能します。ここでの基本は「工場と買い手をつなぐ市場」です。重要なポイントは次のとおりです。

1) 直接取引と代理店取引の違いを理解する。直接取引は工場と直接やり取りする形で、価格は抑えやすい反面、品質管理や出荷条件の交渉が難しくなることがあります。代理店を介すると、品質保証やサポートが受けやすい一方でコストが上がる傾向です。自分のリスク許容度と経験に合わせて選択しましょう。

2) 最低発注数量(MOQ)の確認。工場によってはMOQが大きく設定されている場合があります。小ロット対応の工場を探すか、複数アイテムをまとめて発注する方法もあります。

3) 価格だけで判断しない。初期費用、サンプル費用、検品費用、輸送費、関税など、総コストで比較することが大事です。安さだけを追いすぎると、品質や納期で後悔することがあります。

4) コミュニケーションの取り方。言語の壁を感じたら、写真・スペック表・サンプルを活用して具体的な確認を重ねましょう。信頼できるサプライヤーは、納期・品質・問題時の対応の透明性を示してくれます。

5) 支払い条件の安全性。信用状(L/C)やエスクロー、分割払いなど、リスクを分散できる決済方法を選ぶと安心です。初回は小額で試すのが無難です。

海外調達のメリットとデメリット

海外調達には、コスト削減や商品差別化といった大きなメリットがありますが、物流・品質・規制面のデメリットも併せ持ちます。初心者が押さえるべきポイントを整理します。

メリット

・コスト削減の可能性:大量生産のスケールメリットを活かせば、単価を日本国内の仕入れより安く抑えられるケースが多いです。特に日用品・小型雑貨・消耗品など、回転率の高い商品で効果を発揮します。

・商品ラインナップの拡大と差別化:日本市場にはないデザインや機能の商品を取り入れることで、競合との差別化が図れます。独自性の高いアイテムは販売時の訴求力が強くなります。

・供給安定性の向上の可能性:複数のサプライヤーを持つことで、一つが欠品しても代替品で対応できる体制を築けます。

デメリット

・納期・リードタイムの長さ:船便・航空便の選択、通関手続き、工場の生産計画により納期が遅延することがあります。特に新規取引はサンプル→小ロット→本発注と段階を踏んだ方がリスクを抑えやすいです。

・品質リスク:仕様不一致・欠陥・梱包不良など品質トラブルが起きる可能性はゼロにはなりません。検品・品質管理を前提に取引条件を設定しましょう。

・通関・関税の複雑さ:輸入規制や税率は国や商品の種類によって異なり、専門知識が必要です。経験豊富な代行業者を活用すると安心です。

・言語・文化の違いによるコミュニケーションコスト:仕様の誤解やニュアンスの違いがトラブルの原因になり得ます。分かりやすい表現で確認を重ねることが重要です。

以上を踏まえ、海外調達を始める際には、信頼できるサプライヤーの選定と、品質・納期・支払いのリスクを最小化する体制づくりが鍵になります。次の章では、海外調達の基本手順として、ニーズ整理からサプライヤー選定、見積もりと価格交渉のコツまで、実務的な流れを詳しく解説します。

海外調達の基本手順

海外調達は、適切な需要を満たす商品を見つけ、信頼できるパートナーと協力してコストを最適化する一連のプロセスです。初心者の方には最初は戸惑いがちな部分もありますが、手順を押さえれば安定した仕入れが可能です。ここでは、ニーズの整理からサプライヤー選定、見積もり・価格交渉のコツまで、ポイントをわかりやすく解説します。

ニーズの整理と商品選定

まずは「何を売りたいのか」をはっきりさせることが最初のステップです。以下の3点をノートに整理しましょう。

- 市場性の検討: どのカテゴリが安定して需要があるか。夏物・冬物、季節性商品、日用品など、トレンドだけでなく長期的な需要を考える。

- ターゲット層の設定: 主にどの年齢層・ライフスタイルの人を狙うか。競合との差別化ポイントを決めると選定が楽になります。

- 単価と利益の目標: 仕入原価、輸送費、関税、広告費を含めたCF(キャッシュフロー)を計算し、1点あたりの目標利益を設定します。

次に具体的な商品候補を洗い出します。最初は在庫リスクを抑えるため、次の観点で絞り込みをします。

- 複数の用途がある実用性の高い商品

- 簡易パッケージ化・軽量・壊れにくい設計

- ブランド劣位や模倣リスクの低いカテゴリー

候補を3~5点に絞り、各商品の「市場規模・競合状況・参入障壁・初期コスト」を比較します。最後に「最もリスクが低く、初期投資を抑えられる1点」を選定します。選定後はサプライヤーに伝える仕様書を作成し、納期・MOQ(最小発注数量)・品質要件を明確化します。

サプライヤー選定のポイント

海外調達の成功はサプライヤー選びにかかっています。下記の観点で候補を絞り込みましょう。

- 信頼性の確認: 企業情報、現地拠点、工場の稼働年数、実績事例、過去の取引先の声を確認。

- 品質管理の体制: 原材料の検査、出荷前検査、第三者検査機関の活用状況をチェック。

- 製造能力とリードタイム: 注文量に対する生産スピードと納期の安定性を確認。

- 価格の透明性: 見積もり項目が明確で、追加費用の有無が事前にわかること。

- コミュニケーションの円滑さ: 言語対応、回答の迅速さ、問題発生時の対応姿勢を実際のやり取りで判断。

現地訪問が難しい場合は、工場監査やサンプル取り寄せを通じて実力を測るのが効果的です。評価表を作成し、価格・品質・対応・リスクの4要素をスコア化すると、比較が容易になります。

見積もりと価格交渉のコツ

見積もりを正しく読み解き、コストを下げる交渉を行うコツを紹介します。

- MOQと単価のバランス確認: MOQが高すぎる場合は混載(他社と共同発注)や複数商品のセット販売を検討。

- FOB/CIFの理解: 輸出側が負う費用範囲を確認。輸送リスクとコストの按分を明確にします。

- 原価内訳の透明化を要求: 原材料、加工、梱包、検査、輸出手数料などの項目を細かく開示してもらい、過剰なマージンを特定します。

- タイミングを味方に: 為替レートの変動や季節要因を見越して見積もりを依頼。長期契約でディスカウントを引き出す手も有効です。

- 代替案の用意: 1つのサプライヤーに固執せず、2~3社の比較を行い、条件の良いところへ最終決定します。

サンプルの取り寄せを活用し、品質と仕様が問合せどおりかを事前確認します。契約前には支払い条件、保証、品質保証期間、クレーム処理の手順を文書化し、トラブル発生時の対応ルールを明確にしておくことが肝心です。

これらの基本手順を踏むことで、海外調達が初心者にも現実的で実践可能な活動になります。次回以降の記事では、実際の輸入代行サービスの活用方法や、円安時代における戦略的な調達の活用例について詳しく解説します。

アリババOEMが輸入物販でおすすめな理由とは

海外から仕入れる際に「品質とコストの両立」を実現することが、安定した売上を作るカギになります。その点、アリババOEMは多くの日本企業や個人輸入トライアル組にとって魅力的な選択肢です。ここでは初心者の方にもわかるよう、なぜアリババOEMが輸入物販でおすすめなのかを具体的に解説します。

1. カスタム性が高く自社ブランド化がしやすい

OEM(Original Equipment Manufacturer)とは、製造は現地の工場に任せ、ブランド名やデザイン、仕様を自社で決めて販売する形です。アリババには工場直販のOEM対応サプライヤーが多数存在し、最低ロット数が比較的低めのケースも増えています。自社ロゴの刻印や色・サイズの選択、パッケージデザインの指定など、自社ブランドとして市場に出しやすい点が大きなメリットです。初期のサンプルで品質を確認し、段階的に仕様を確定していく流れが取りやすいのも魅力です。

2. 品質とコストのバランスが取りやすい

アリババのOEMを選ぶ最大の利点は「工場直の価格×自分仕様」という組み合わせです。大量生産で単価を抑えつつ、品質リスクを最小化するために検品や品質管理を工場と合意して進めることが可能です。サンプルを複数比較して機能性・耐久性・材料の安全性を確認し、長期的なコストメリットを見据えた発注計画を作ることができます。初期投資を抑えつつ、競争力のある価格設定を実現しやすい点が大きな強みです。

3. 豊富な製品カテゴリと柔軟な納期設定

アリババには家電、日用品、ファッション、小物など幅広いカテゴリのOEM対応工場が揃っています。自社のニッチに合わせて複数の工場を組み合わせ、カテゴリ横断のラインアップを組むことも可能です。また、FOBやCIFといった貿易条件の調整、検品・品質保証の取り決め、納期の設定など、ビジネスモデルに合わせた柔軟性があります。これにより、販売計画に合わせたリードタイムを設計しやすくなります。

4. 現地サプライヤーとの直接交渉で情報が早い

海外取引では相手の信頼性を見極めることが重要です。OEMを選ぶ際、現地工場と直接やり取りすることで仕様変更や納期の遅延、価格交渉などの意思疎通をスムーズに進められます。実務経験の少ない方でも、サポートのしっかりした代行会社を併用することで安心感が高まり、初めの一歩を踏み出しやすくなります。

5. 市場投入までのスピードを短縮できる

OEMはデザインや仕様を自社で決め、量産を開始します。そのため試作と検品を繰り返すことで自社ブランドの完成度を高めつつ、販売開始までの期間を短縮できます。特にトレンド性の高い商品や季節商材では、市場投入のタイミングが売上に直結します。アリババのOEMを活用すれば、競合との差別化を図りつつ迅速なローンチが可能です。

6. リスク管理と品質保証の設計がしやすい

事前に品質基準を設定し、検品体制を工場と共有することで、出荷前の品質不良を減らせます。検品リストを作成し、出荷前の実地検査、第三者検査機関の活用、サンプル比較などを組み合わせると、返品・クレームリスクを抑えられます。リスクを前提に契約条件(不良率、代替品供給、補償など)を取り決めておくと、トラブル時の対応もスムーズになります。

まとめとして、アリババOEMは「自社ブランドの実現」「コストと品質の両立」「納期の柔軟性」「市場投入スピード」といった点で、輸入物販を始める方にとって魅力的な選択肢です。初心者の方は、まずは小ロットから試して、信頼できるOEM工場を見つけるプロセスを踏むと良いでしょう。私たちの中国輸入代行・Amazonコンサルティングでは、OEM工場の選定サポート、サンプル取り寄せの進め方、品質管理の設計、納期管理の運用など、実務面の支援を一括して提供します。副業でAmazon物販を始めたい方には、OEMを組み込んだ戦略設計が特におすすめです。

アリババOEMは高品質で低コストな仕入れが可能な理由とは

海外調達を検討する際、アリババOEMは「品質とコスト」の両立を実現できる選択肢としてよく挙がります。ここでは、その仕組みと実際の活用ポイントを、初心者にも分かりやすく解説します。ポイントを threeつの観点から整理します:品質の管理体制、コスト削減の仕組み、OEMを活用する際の具体的な進め方です。

品質を安定させる理由と実務的なポイント

1) 工場の監査と品質保証文化

アリババのOEMを選ぶ際、多くのサプライヤーは自社工場を公開します。工場監査や第三者検査を前提とする契約が増え、品質保証の基本的な体制が整っています。発注前に工場の設備、製造工程、検査設備を事前確認することで、想定外のロット不良を減らせます。

2) 検品基準の明確化と検品サイクルの設置

出荷前の検品を義務化するサプライヤーが増えています。具体的には、外観・機能・寸法・梱包の各項目を満たすかどうかを、出荷前に第三者検品でチェックします。検品リストを事前に共有し、不適合時の再生産条件や代替対応を取り決めておくと安心です。

3) 試作・サンプル段階の徹底

大量発注前にサンプルを取り寄せ、実際の使用感・耐久性・サイズ感を確認します。サンプル評価を行うことで、量産時の不良リスクを低減できます。価格だけでなく品質の安定性を重視することが重要です。

高品質を保ちながらコストを抑える仕組み

1) 規模メリットの活用

OEMは最初の設計・試作フェーズが必要ですが、ロット数が増えるほど単価が下がるケースが多いです。一定数量以上の発注で材料費や加工費が下がり、総コストを抑えられます。

2) 標準化と部品共通化

同じカテゴリの複数商品で部品を共通化することで、部品の発注量が安定し、単価の引き下げにつながります。また、検査基準を共通化することで検品コストも削減されます。

3) 物流の最適化とリードタイム短縮

中国国内の生産拠点と日本を結ぶ物流を最適化することで、在庫リスクと納期遅延を減らせます。DDPやDDP相当の条件を選択できるサプライヤーも増え、関税などの不確定要素を抑えられます。

4) デザイン権・知財の取り扱いに関する事前合意

OEMではデザイン権や商標の取り扱いを契約で明確にします。権利リスクを避けることで、後々の追加コストやトラブルを回避できます。

アリババOEMを選ぶ際の実務的な進め方

1) ニーズの整理と商品要件の明確化

ターゲット市場、用途、サイズ、機能、カラー、材質、耐久性などをリスト化します。価格帯の希望も併せて決め、サプライヤーに伝わるよう具体的にします。

2) サプライヤーの選定と評価基準の設定

実績・工場規模・ISO/品質認証の有無・対応言語・サンプル提供の可否・MOQ(最小発注数量)などをチェックします。初回は2〜3社程度に絞り、小ロットでの試験発注を行うと安全です。

3) 見積もりと価格交渉のコツ

FOB/本船渡し・CIFなどの価格条件を理解し、検品費・梱包費・輸送費を含めた総コストで比較します。サンプル費用、リードタイム、欠品時の対応、品質保証期間を含む条件面も確認します。

4) 試作→評価→量産の回転を短くする

サンプルを受け取り、実機評価を実施します。問題点を具体化して再提案を依頼し、短いデッドラインで修正を進めると、量産までの期間を短縮できます。

5) 契約と品質保証の取り決め

納期、検査方法、出荷前の最終検査、欠陥率、保証期間、交換・返品ポリシー、秘密保持などを契約書に盛り込みます。

リスクと注意点

・品質問題が発生した場合の対応フローを事前に決めておくこと。検品不合格時の代替生産や返品条件を明確にしましょう。

・OEMではデザイン権・商標の扱いを明確化する必要があります。第三者にデザインが盗用されるリスクを低減する契約を整えます。

・言語や時差、コミュニケーションのズレによる認識相違を避けるため、要件はできるだけ具体的な形で英語または現地言語で文書化します。

実務の成功事例(概要)

・事例A:家電周辺小物をOEM化。サンプル評価で耐久性を確認し、MOQを徐々に引き上げながら安定供給を確立。

・事例B:日用品カテゴリで部品共通化を実施。複数SKUを統合し、検品コストを削減。最終的に単価を削減しつつ品質を維持。

まとめとして、アリババOEMは、適切な品質管理体制と賢いコスト設計を組み合わせることで、高品質を維持しつつ低コストでの仕入れが可能になる仕組みです。初回はサンプル評価と小ロット発注でリスクを抑え、明確な契約と検査体制を整えることが成功の鍵です。初心者の方が進める際には、信頼できるパートナーを選ぶことと、検査・品質保証を最優先に進めることを意識してください。

おすすめのアリババOEM代行会社を紹介

海外調達を始める際、最初の難関になるのが現地での代行会社選びです。とくにアリババOEMの場合、工場やサプライヤーとの橋渡しを任せるパートナー選びがビジネスの成否を左右します。本章では、初心者でも失敗を防ぎやすいポイントと、信頼できる代行会社の特徴、実際に選ぶ際のおすすめの比較基準を解説します。最後に、手間を減らしてスムーズに進められる具体的な代行活用の流れを紹介します。

代行会社を選ぶ際のポイント

まず大事なのは「透明性」と「実績」です。具体的には以下の点をチェックしましょう。

・料金体系が分かりやすいか。追加費用の項目(検品、検査、倉庫保管、税関対応など)が明記されているか。

・工場監査・品質管理の体制が整っているか。現地訪問の実績や検品基準、品質保証の条件が明記されているか。

・サポート体制が手厚いか。問い合わせから納品までの連絡頻度、言語対応、トラブル時の対応方針を確認します。

・実績・評価が公開されているか。クライアントの声、成功事例、リファレンスの提示があるかを確認しましょう。

・輸出入の手続き知識が豊富か。関税・輸送手配・書類作成など、1つの窓口で完結する体制が望ましいです。

優良代行会社の特徴

優良なアリババOEM代行会社には、以下の特徴が見られます。初めての方でも安心して任せられる目安として覚えておきましょう。

・OEMの経験が長く、幅広い商品カテゴリに対応している。

・現地工場との信頼関係が強く、品質トラブル時の対応が迅速。

・価格交渉のノウハウやサプライヤー選定のコツを、具体的な数字と例で教えてくれる。

・検品・品質保証の仕組みが整っていて、出荷前検査の報告書を具体的に提供してくれる。

・輸出入の法規制や通関手続きのサポートがセットになっており、初回の手続き負担を軽減してくれる。

代行を活用するメリット

・時間の短縮:現地のやりとりを任せることで、仕入れから納品までのリードタイムを短縮できます。

・品質リスクの低減:現地監査・検品を通じて品質の確保が可能です。問題があれば早期に修正できます。

・コストの見える化:費用項目が整理され、総合的なコスト感がつかみやすくなります。

・交渉力の強化:代行会社のネットワークと経験を活かして、より有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

実際の活用手順(初心者向けの流れ)

1. 目的と要件を整理する。取り扱う商品カテゴリ、目標の利益率、納期を明確化。

2. 候補となる代行会社を3〜5社ピックアップ。公式サイトの実績と口コミを確認。

3. 見積もりを依頼。初期費用・月額固定費・検品費・輸送費など、費用の全体像を比較。

4. 小規模な案件でトライアルを実施。試作品の検品と初回出荷を通じて実務の流れを確認。

5. 契約条件を整える。納期保証、品質保証、責任範囲、解約条件、秘密保持などを文書化。

6. 本格運用へ。代行会社と定期的なミーティングを設定し、改善点を共有します。

選定時の注意点とよくある落とし穴

・価格だけで判断しない。安い代行はサポートが不十分なケースがあります。

・言語・時差の影響を考慮。やり取りがスムーズにいかないと納期が遅れる可能性があります。

・契約前の現地監査をお願いする。商品の品質に直結するため、監査実施の有無を必ず確認。

・知的財産権の取り扱いを確認。デザインやブランド情報の取り扱いについて、契約条項で保護を確保します。

おすすめの探し方と比較のポイント

・海外代行サービス比較サイトの活用。複数社のサービス内容や料金の相場を把握できます。

・同業他社の紹介を受ける。信頼できる知り合いからの紹介はリスクを減らします。

・サンプル取り寄せで実力をCheck。小ロットのサンプルを取り、品質と対応のスピードを体感します。

代行会社を選ぶ際は、長期的なパートナーとしての安定性を最優先に考えましょう。初めてのアリババOEMで迷う場面が多いですが、上記のポイントを押さえ、信頼できる企業と結ぶことで、品質の高い商品を安定的に市場へ届けることが可能になります。必要であれば、私たちのコンサルティングサービスを通じて、代行会社の選定から契約・運用まで一括でサポートします。初心者の方には特に、初期の3ヶ月を「トライアル期間」として位置づけ、段階的に実務のハードルを下げていくのがおすすめです。

円安でもインフレが加速しているため、輸入物販がビジネスとして勝てる理由を解説

円安が進む局面では、国内原価をそのまま価格に転嫁するのが難しくなるケースが多いですが、それでも輸入物販がビジネスとして有利になる理由は複数あります。まず第一に、為替変動を活かした仕入れタイミングの工夫です。適切なタイミングで発注を行えば、コストを抑えつつ安定した供給を確保できます。次に、製品の差別化や付加価値の創出で価格競争の波を避けられる点も重要です。機能性やデザイン、品質保証、アフターサービスといった要素を強化すれば、同じ単価でも高付加価値モデルを成立させられます。さらに、輸入代行やECプラットフォームの活用により、在庫リスクを最小限に抑えつつ販路を拡大する戦略がとりやすくなっています。以下では、初心者でも理解しやすい観点で、なぜ円安・インフレ環境下で輸入物販が勝ち筋を保てるのかを具体的に解説します。

1つ目のポイントは「仕入れのタイミングと通貨リスクの分散」です。円安が進むと輸入コストは上がりやすく見えますが、以下の工夫で実質コストを抑えることが可能です。・複数の決済通貨を検討して支払い時のレートを分散する。・MOQ(最小注文数量)を抑えつつ、定期的な発注スケジュールを作る。・為替ヘッジや先物契約を使わずとも、為替情報を日々追い、価格転嫁の時期を見極める。これにより、短期的なレート変動を乗り越える体制を作れます。

2つ目のポイントは「製品差別化と高付加価値化」です。インフレ局面では、同じカテゴリの安価品が市場に溢れやすい一方で、機能性やデザイン、使い勝手、耐久性、保証期間の長さといった点を強化すれば、価格競争の波を緩和できます。具体例として、品質保証を長期化する、梱包を工夫して開封の体験を改善する、アフターサポートを充実させる、環境配慮・健康志向の要素を取り入れる、などが挙げられます。これらは顧客の信頼を高め、リピート購入や口コミを生みやすくします。

3つ目のポイントは「販路の多様化と運用の最適化」です。国内市場だけでなく海外市場も視野に入れることで、為替が有利な地域を狙うチャンスが生まれます。また、輸入代行を活用して在庫リスクを抑えつつ、ECモール(Amazon・楽天・自社サイト)やSNSを組み合わせて販路を広げる戦略が有効です。発注から納品までのサプライチェーンを標準化し、物流の遅延を最小化することで、販売機会の喪失を防ぐことができます。

4つ目のポイントは「国内市場の価格感度とブランド力の活用」です。円安・物価上昇の影響を受けても、ブランド力のある商品や信頼できるメーカーの取り扱いであれば、国内消費者は多少高い価格でも納得して購入する傾向があります。ここで重要なのは、商品の本質価値を伝えるストーリーテリングと、顧客が抱える不安を解消する情報提供(保証、交換・返品ポリシー、サポート体制など)です。

最後に、これから始める人への実践的なアドバイスです。まずは小さく始めて市場の反応を測ること。具体的には、需要のありそうなカテゴリを2つ選び、現地の仕入れ先を数社比較して見積もりを取ることから始めましょう。次に、代行業者を上手く使い、品質管理と配送のスピードを安定させる体制を整えること。代行業者は、通関・検品・物流の専門性を持ち、初心者が陥りがちなリスクを回避するのに役立ちます。最後に、短期の販売データをこまめに分析して、仕入れ量・価格・販売戦略を柔軟に調整してください。

要点をまとめると、円安・インフレ環境下でも輸入物販が勝てる理由は、(1) 為替リスクを分散・管理する工夫、(2) 高付加価値・差別化で価格競争を回避、(3) 販路の多様化と物流の最適化、(4) ブランド力と信頼性の活用、そして(5) 輸入代行の活用によるリスク低減と運用の安定化にあります。これらを組み合わせて実践すれば、初心者でも安定した収益を目指せます。もしより具体的な商品カテゴリ別の戦略や、代行業者の選び方について知りたい場合は、次の章で詳しく解説します。

失敗を防ぐための事前準備

海外調達で失敗を避けるためには、事前にリスクを徹底的に洗い出し、品質と契約面の準備を整えることが欠かせません。特に初心者の方は、安い価格に目がくらんで品質や納期を軽視しがちですが、長期的な利益を生むためには品質管理と契約リスクのコントロールが肝心です。以下では、品質リスクの把握と品質管理体制、取引条件と契約リスクの確認の2つの観点から、実務で役立つポイントを具体的に解説します。

品質リスクの把握と品質管理体制

品質リスクは、製品の仕様不一致、材料不良、製造過程の不安定性、検品不足など多岐にわたります。まずは「どこで・どの段階で・どんなリスクがあるのか」を洗い出しましょう。

具体的な進め方は次の通りです。

- 仕様の統一化: 発注前に必ず商品仕様書を作成。材質、寸法、カラー、ロット番号、梱包仕様、検品基準などを明確にします。曖昧さを残すと後でトラブルの原因になります。

- サプライヤーの検証: 工場の生産能力、過去の品質実績、ISOや品質管理の取得状況をチェック。可能なら最近のサンプルを取り寄せ、手触り・外観・機能を自分の目で確認します。

- 品質管理体制の整備: 受注前に品質管理計画を共有してもらい、入荷時検品・中間検査・出荷前検査の実施可否と方法を確認。第三者検品の利用も検討します。

- サンプル段階の徹底: 大量発注前に少量のサンプルを必ず取得し、写真・寸法・機能を自分の基準と突き合わせます。サンプルと量産品の差異が出やすい工程を特定して対策を立てます。

- 品質リスクの可視化: リスクマトリクスを使い、重大度と発生確率を評価。高リスク領域には検品回数の増加や追加検査の導入を優先します。

- 継続的改善の仕組み: 到着後の不具合データを集計し、原因追及と対策を定期的に見直す仕組みを作ります。データは次の発注時に反映させ、品質の波を抑えます。

これらの取り組みにより、品質リスクを事前に抑え、納期遅延や返品リスクの低減につなげられます。初心者の方は最初は丁寧な検品とサンプル確認を徹底するのが近道です。

取引条件と契約リスクの確認

取引条件と契約リスクを事前に整理しておくと、思わぬトラブルを避けられます。特に海外取引では言語・文化の差異による認識ズレが原因で契約不履行になるケースもあるため、書面化と合意内容の確認を徹底しましょう。

チェックリストとして役立つポイントをまとめます。

- 契約書の最低限の事項: 価格、支払条件(前金・分割・信用状など)、納期、最低ロット、納品場所(FOB/ CIF/DAP などの条件)、検品・受領の条件、品質不良時の対応、保証期間、返品・交換の条件、アフターサービス。

- 支払条件の明確化: 通貨、決済手段、手数料の負担、支払遅延時の利息や遅延罰則を明記します。大きな金額の場合は段階払いを設定し、信頼性の高い決済手段を選択します。

- 品質と納期の優先順位: 納期遅延がビジネスに及ぶ影響を考え、遅延時のペナルティや代替手段を契約に盛り込んでおくと安心です。

- 知的財産・ブランド保護: 自社ブランドやデザインの権利を侵害されないよう、デザインの保護条項や模倣品対策を確認します。

- 法規制対応: 輸入国の法規制(安全基準、表示義務、検査要件)に適合していることを確認。必要に応じて適合証明書の取得を契約に盛り込みます。

- 変更・解除条件の整備: 一方的な変更や契約解除の条件、不可抗力の扱いを明示。変更時の価格改定のルールも明確にします。

- 紛争解決の方法: 仲裁機関、準拠法、裁判管轄を事前に決めておくと、実務上のトラブル時に迅速な解決が期待できます。

- リスク分散の仕組み: 複数サプライヤーの活用、検品・試験結果の第三者証明、保証金・クレジットラインの設定など、リスクを分散する仕組みを検討します。

- 契約前の現地確認: 工場監査や初回の工場訪問を実施できれば、契約前にリスクを現場レベルで把握できます。

契約は「自分だけのルールブック」として機能します。特に初心者の方は、契約書のドラフトを専門家にチェックしてもらい、曖昧な表現を避けることが重要です。小さな不明点も書面に残す癖をつけましょう。

取引の実務と運用

海外調達の実務は、発注前の準備から納期管理、そして物流・通関までの一連の流れをスムーズに回すことが成功の鍵です。初心者の方には特に「何を確認すべきか」「誰に任せるべきか」を明確にすることが大切です。以下では、実務で押さえるべきポイントを、初心者にも分かりやすい順序で解説します。)

発注から納期管理までの流れ

1) ニーズの最終確定と仕様化

– 何をどの程度仕入れるかを決める。数量、カラー、サイズ、梱包仕様、検品基準を具体化します。

– サンプライヤーへ伝える「スペックシート」を用意します。写真、寸法、材質、ロゴ要件などを明記すると誤解を防げます。

- 発注から納期までの流れを「仕様の明確化」「複数の見積り比較」「契約条件の明確化」「生産と進捗管理」「出荷・納期の最適化」「到着後の検品と在庫管理」に分解して進めることが、トラブルを減らすコツです。

- 通関と物流は専門性が高い領域。信頼できる通関業者と物流パートナーを早い段階で選定し、連携体制を作ることが成功の秘訣です。

- 初心者の場合、最初は小さめの発注で流れを体験し、徐々に規模を拡大する「段階的な拡張」が安全です。

品質保証と検品のポイント

海外調達では、商品が手元に届くまでの品質を確実に保つことが成功の要です。品質保証と検品は、トラブルを未然に防ぎ、購入後の返品やクレームを減らすための重要なプロセスです。ここでは、工場やサプライヤーの監査と、検品基準・合否判断の2つの観点から、初心者にも分かりやすいポイントをご紹介します。特にAmazon物販を想定した場合、出荷前の品質管理を徹底することで、出品停止やカスタマーレビューの悪化を避け、安定的な売上を作りやすくなります。

工場/サプライヤーの監査

監査は、取引先が約束した品質を安定的に供給できるかを確認する作業です。以下の観点を中心に事前にチェックしましょう。

- 生産能力と納期の現実性:月間の生産量、ラインの稼働状況、過去の納期遅延実績を確認します。遅延が頻繁だと在庫切れや欠品のリスクが高まります。

- 品質管理体制の有無:品質管理担当者の配置、品質検査の実施頻度、作業標準書(SOP)の存在を確認します。統制された検査体制がある工場は安定供給に有利です。

- 原材料の信頼性:使用材料の規格書、主要原料のサプライヤー、原材料の検査証明書の有無を確認します。原材料のばらつきは製品品質に直結します。

- 設備と生産環境:設備の新しさ、保守状況、作業環境の衛生管理が適切かをチェックします。劣悪な環境は品質リスクを招きやすいです。

- サプライチェーンの透明性:製造ロット番号、追跡可能性、出荷前の抜き取り検査の実施有無を確認します。トレーサビリティが高いほどリスク低減につながります。

- 過去の品質問題と是正処置の記録:過去のクレームの内容と対応状況、是正 preventive action の実施状況を確認します。再発防止の体制があるかが鍵です。

実務としては、監査を外部の検査機関に依頼する方法と、直接現地訪問して監査を行う方法があります。初回は外部機関の監査報告を取り寄せ、信頼度を判断してから現地監査を検討すると効率的です。監査時には、品質保証担当者への質問リストを事前に作成し、特定の欠陥事例にどのような是正策を講じているかを確認するのがポイントです。

検品基準と合格/不合格の判断

検品は、出荷前に商品の品質を確認する最も実務的な手段です。検品基準を明確にしておくことで、納品時のトラブルを減らせます。ここでは、初心者でも実践しやすい基準と判断のコツを解説します。

- 適合基準の明文化:サイズ・重量・パーツ点数・外観・機能・梱包状態など、検品項目を具体的にリスト化します。規格外のズレを見逃さないため、写真付きの基準書を作成すると良いです。

- 抜き取り検査と全数検査の使い分け:小ロットやコストを抑えたい場合は抜き取り検査を活用し、重要部品や高リスク製品は全数検査を推奨します。リスクの高いカテゴリほど検査頻度を上げましょう。

- 数量とロット管理:ロット番号を付与し、同一ロット内のばらつきを把握します。ロット間の品質差を検出することで早期是正につながります。

- 外観検査の具体的ポイント:傷・色むら・穴あき・部品の欠損・印字の読みやすさなどをチェックします。細かな瑕疵も苦情の原因となるため、写真での記録を徹底します。

- 機能検査の実施:電気製品や機械部品は機能テストを実施します。動作不良や性能不良がないか、使用条件を模した試験を組み込むと安心です。

- 梱包・発送適合性:箱の強度、梱包材の保護性、ラベルの表記、同梱物の有無を確認します。輸送中の破損を防ぐための梱包基準を設定します。

- 不合格時の対応:不良品の排除基準、再検査の可否、代替品の手配、返品・返金の条件を事前に決めておきます。不合格が出た場合の流れを事前に共有しておくとスムーズです。

検品結果は単なる“OK/NG”の判定だけでなく、具体的な不具合箇所と改善策をセットで記録します。これにより次回の改善サイクルが回り、長期的な品質安定につながります。初心者には難しく感じるかもしれませんが、まずは「写真付きの検品チェックリスト」を作成し、実務でフィードバックを得ながら改善していくのが現実的です。

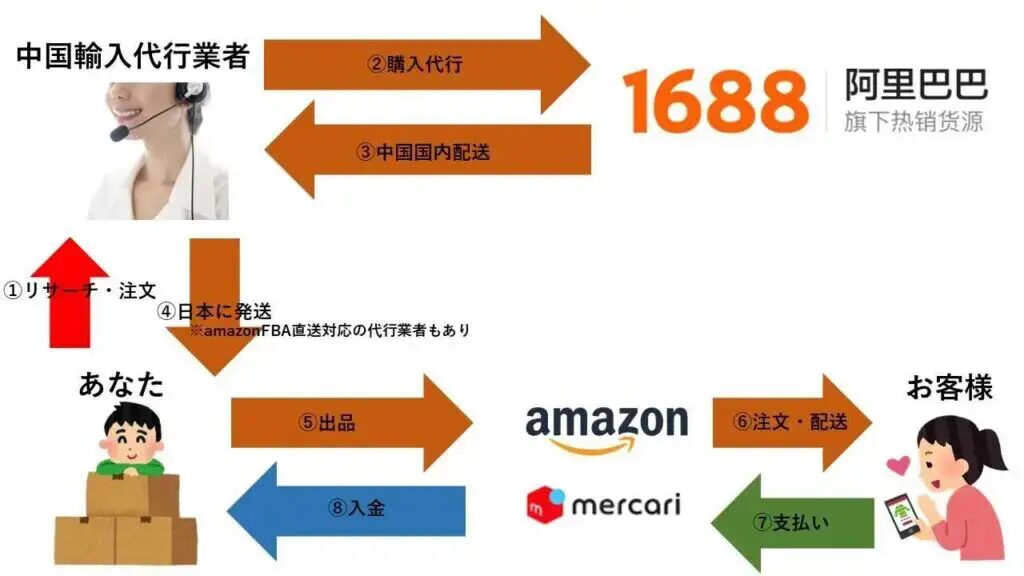

輸入代行サービスの活用法

副業として Amazon 物販を始める際、輸入代行サービスを上手に使うと仕入れの手間を大きく減らし、品質や納期の安定を図れます。まずは代行サービスの基本的な役割と選び方を知り、そのうえで実際の活用時に気をつけるポイントを押さえましょう。初心者の方にもわかりやすい言葉で、実務に直結するポイントを解説します。

中国輸入代行の役割と選び方

中国輸入代行は、商品を現地の工場・倉庫からあなたの手元へ、あるいは日本の倉庫へ運ぶ一連の作業を代わりに行ってくれるサービスです。具体的には以下のような役割を担います。

・商品探しと工場連絡の代行:日本語対応の担当者が、希望条件に合う工場を探し、MOQ(最小注文数量)や生産日程を交渉します。

・見積りの取りまとめ:サンプル費用や生産費、輸出費、関税の概算をまとめ、総コストを算出します。

・品質管理と検品の支援:出荷前の検品手配、ロットごとの品質チェック、写真レポートの提供などを行います。

・輸出・通関・輸送の手配:海運・航空輸送の選択、FOB/ CFR/ CIF などの条件説明、通関書類の準備、国内倉庫への配送まで対応します。

・リードタイムの最適化:生産期間や物流のタイミングを調整し、在庫切れを防ぐプランを提案します。

代行会社を選ぶときは、以下のポイントをチェックすると安心です。

- 日本語対応と現地スタッフのレスポンスの速さ:問い合わせ時の返信速度と丁寧さを確認。

- 事前の透明な料金体系:手数料、検品費、倉庫保管料、輸送費などが明確に分かるか。

- 品質管理の体制:検品基準、検品写真の提供、サンプル取り寄せの可否を確認。

- 物流オプションの豊富さ:海運・空輸・DDP/DDU など様々な配送方法を提案してくれるか。

- 実績と評判:同業種のクライアント事例、レビュー、リピート率をチェック。

初心者におすすめの選び方のコツは、まずは小ロットでトライアルを実施して、納期・品質・コミュニケーションの3点を検証することです。継続発注を前提に、コストと信頼のバランスを見て契約を進めましょう。

代行活用時の注意点

代行サービスを使うときは、次の点に気をつけるとトラブルを減らせます。

- 契約条件の明確化:MOQ、リードタイム、検品基準、梱包仕様、納品場所、保管期間などを書面で取り交わす。

- サンプルの取り寄せと検証:大量発注の前にサンプルを必ず確認。材質、色味、仕上げ、サイズの微調整を依頼します。

- 品質リスクの分散:同一ロットだけでなく、複数ロットの検品を依頼して品質のバラつきを把握。

- 価格交渉の透明性:総コストに影響する税関費用・保管費・出荷方法を含め、見積の内訳を確認。

- 通関リスクの理解:関税分類コード(HSコード)や原産地証明の要件を事前に把握しておくと、輸入時のトラブルを回避できます。

- コミュニケーションのルール作り:担当者の連絡窓口、返信頻度、更新報告の形式(写真・動画・報告書)を事前に合意。

また、代行は便利ですが、安さだけで選ぶと品質や納期に影響が出ることがあります。初めはコストを少し上乗せしてでも信頼性の高いパートナーを選び、安定的な供給体制を作ることを優先してください。

おすすめの中国輸入代行会社の紹介

中国輸入を副業として始める際、まず大きな壁になるのが物流と問い合わせ対応のスピードです。そんなとき頼りになるのが中国輸入代行会社です。代行会社を活用することで、商品選定から発注、検品、通関、国内配送までの一連の流れを専門家に任せることができます。初心者の方でも安心して始められるよう、ここでは副業としてAmazon物販を考える方に向けて、初心者に優しい代行会社の選び方と比較のポイントをわかりやすく解説します。まずは代行を選ぶ理由を確認しましょう。代行会社を上手に使えば、次のようなメリットがあります。免許や手続きの複雑さを避けられる、言語の壁をクリアできる、品質管理や検品の専門家に任せられる、納期遅延のリスクを下げられる、繁忙期でもスムーズに動く体制を持つ、などです。初心者の方が最初に陥りやすい誤解は「自分で全てを学んで完結できる」という考えですが、実際には代行のサポートを受けることで、学習コストを下げつつ安定した仕入れを回しやすくなります。以下では、具体的な代行会社のタイプと選び方のポイント、そして実務に役立つ使い方を紹介します。

代行会社選定のチェックリスト

第1に、実績と信頼性を確認しましょう。Amazon物販を前提にするなら、EC転用の経験があるか、海外発送のスピード感、国内配送の追跡精度が重要です。実績は、取り扱い商品の幅、対応可能地域、クレーム対応の実績などをチェックしてください。公式サイトの実績紹介だけでなく、口コミや第三者の評価も参考にしましょう。次に、品質管理の体制を確認します。工場監査の有無、検品の基準、サンプル取り寄せの対応、品質トラブル時の対応ポリシーが具体的に書かれているかを見ます。第三者検査機関と連携している場合は安心度が高いです。さらに、発注・納期の透明性も大切。発注から納期までの標準的な流れ、遅延時の連絡頻度、遅延補償の有無を事前に確認しましょう。最後に、サポート体制と費用感を整理します。日本語対応の有無、担当者の返信頻度、緊急時の窓口、隠れ費用の有無、初期費用と月額費用の内訳を具体的に聞いておくと安心です。代行会社を絞り込む際には、実務の流れを自分のケースに近づけて質問する“ケーススタディ質問”を用意すると良いです。例えば「小ロットでのサンプル取り寄せは可能か」「初回のMOQはどれくらいか」「ECサイトごとに発送先を分けたい場合は対応できるか」などです。

値段・サービス比較のポイント

価格面では、月額固定費用と取引ごとの手数料の両方を比較します。安さだけを追うとサービス品質が落ちることがあるため、総合コストを見て判断しましょう。具体的には、以下の項目を比較リストに入れてください。初期設定費用、月額料金、発注手数料(商品価格に対する%)、検品費、検品の基準と回数、倉庫保管料、海外発送費、通関サポート費用、返品・返送時の費用と対応。次に、含まれるサービス内容を確認します。サプライヤー選定、MOQの調整、サンプル手配、品質検査、写真撮影・商品ページ用素材の提供、梱包仕様の指定、国内倉庫の利用、追跡番号の提供、緊急対応時の窓口、アラート通知の有無など、具体的にニーズと照らし合わせてください。費用対効果を高めるには、複数の代行会社に無料カウンセリングを受け、あなたの具体的な商材・販売戦略に最適な組み合わせを提案してもらうのがおすすめです。最後に、「透明性の高い契約条件」を確認します。契約期間の自動更新の有無、解約条件、解約時の返金ポリシー、個人情報の取り扱い、知財の取り扱いなど、トラブルを避けるための条項を必ず確認しましょう。

輸入研究所では、中国輸入代行ビジネスのこれらの問題をすべて解決するリソースを持っています。お気軽にお問い合わせ内容に合わせてご相談ください。

中国輸入代行ビジネス攻略のアプローチ

中国輸入代行サービス(タオバオ・アリババ仕入れ代行)

中国OEM・OEM代行サービス

Amazonコンサルティング

Amazon運営代行サービス

海外物流代行サービス

まとめ

中国輸入代行を利用することで、語学の壁や輸入の複雑性を乗り越え、スムーズに商品を輸入することができます。信頼できる代行業者を見つけ、サービス内容と料金をしっかり確認した上で、あなたのビジネスに最適な輸入プロセスを構築しましょう。次のステップとして、具体的な業者選びの基準を理解し、見積もりの依頼から始めてください。

中国輸入代行における格安業者の利用は、コスト削減と効率化を実現する有効な手段ですが、

サービスの質やサポート体制、隠れたコストなど、総合的な観点から慎重に業者を選定することが重要です。

自身のビジネスモデルや輸入の目的に最も適した代行業者を見極め、効果的に利用することで、輸入ビジネスの成功につなげることができます。

0から、中国輸入の仕入れ依頼をするのには、業者の確認に時間と労力がかかりすぎるかと思います。中国輸入総合研究所では、創業11期目、中国仕入れ案件を累計50000件以上取引をしてきており、中国の商習慣や取引のケーススタディを老舗業者として数多く経験してきております。

中国輸入について回るのは「リスク」です。ここをヘッジしてビジネスをするのにはプロの代行業者に依頼をして取引を行うことが健全です。

中国輸入総合研究所では、「中国輸入初めての方」向けに特化した仕入れ対応業務も行っております。

無料でご相談できますので、中国輸入仕入れを依頼したい・タオバオ・1688.com・アリババドットコムで仕入れをしたい、という方はぜひお気軽にご相談ください。

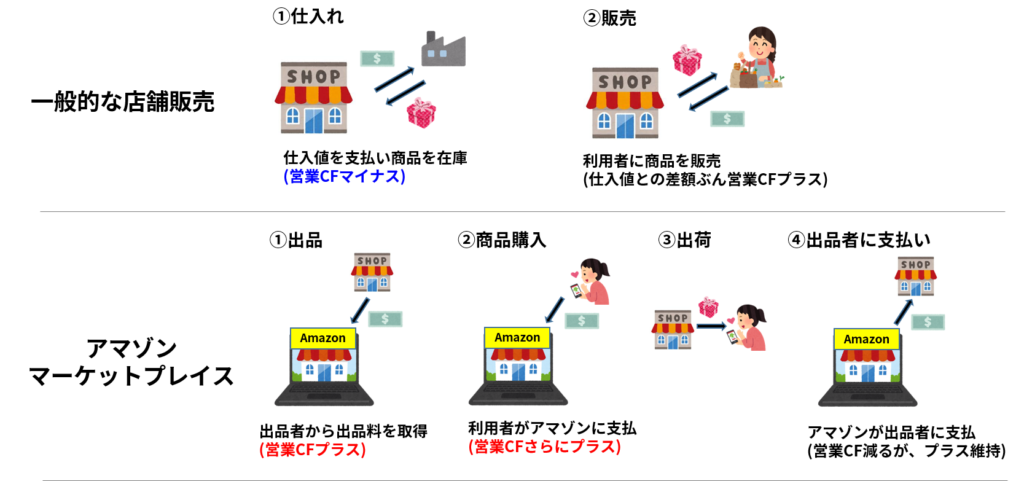

【番外編:副業・サイドビジネス時代のススメ】アマゾンで稼ぐ方法のススメ:アマゾンマーケットプレイスで出品してみませんか?

中国輸入総合研究所では、Amazonマーケットプレイスの出店サポートや、大口出品登録などのサポートも行っております。

Amazonは購入者の方多いと思いますが自分でも出品ができるビジネスモデルになっています。中国輸入総合研究所では、副業時代・アマゾン販売をサポートします。

Amazonでご自身でも販売ができます。メルカリはフリマですが、「ビジネスとしてフリマでも新品でも」ビジネスが日本一の流通総額プラットフォームとなるamazonジャパンでビジネスができます。

Amazonは購入者の方が多いと思いますが「ご自身で出店して販売」が可能なビジネスモデルになっています。自分の商品を販売する・自社ブランドを立ち上げてアマゾンで販売するなど夢を実現ができるプラットフォームとなります。

Amazonを使ってビジネスデビューされたい方はぜひお気軽にご相談ください。

Amazon物販・AmazonOEMなど経験豊富に対応ができます。

中国輸入総合研究所では、Amazonマーケットプレイス出店のフルサポートを行っております。

「販路の決定」「商品ページ戦略」や「販売後の広告運用」など、販売上のパフォーマンスをどう高めていくかなどもレクチャーさせていただいています。

商品リサーチまでは分かったが、その後の販売戦略や「どうやって有利にビジネスを進めていくか」という点についてご興味のある方はぜひ一度、中国輸入総合研究所にご相談ください。

諸々お客様のニーズに合わせたコンサルティングも行っております。

Amazon販売・ヤフーショッピング・楽天市場での販売の高いレベルのノウハウを保有しております。

中国輸入する際のアリババ仕入れは、経験豊富で信頼できる業者に依頼がおすすめ

中国輸入での仕入れは経験豊富な信頼できる業者に依頼しましょう。

中国輸入総合研究所では、累計50000件以上の中国仕入れを対応してきています。

0から、中国輸入の仕入れ依頼をするのには、業者の確認に時間と労力がかかりすぎるかと思います。中国輸入総合研究所では、創業11期目、中国仕入れ案件を累計50000件以上取引をしてきており、中国の商習慣や取引のケーススタディを老舗業者として数多く経験してきております。

中国輸入について回るのは「リスク」です。ここをヘッジしてビジネスをするのにはプロの代行業者に依頼をして取引を行うことが健全です。

中国輸入総合研究所では、「中国輸入初めての方」向けに特化した仕入れ対応業務も行っております。

無料でご相談できますので、中国輸入仕入れを依頼したい・タオバオ・1688.com・アリババドットコムで仕入れをしたい、という方はぜひお気軽にご相談ください。

検索の仕方や仕入れ方までレクチャーサポートします。

中国仕入れのご依頼・中国輸入のご相談はこちら

中国輸入総合研究所では、創業11期目で中国輸入ビジネスを20年ほどやってきております。累計50000件以上の中国仕入れ実績があり、あらゆる工場ネットワークを有し、単価やロット交渉・品質交渉や品質改善・不良時の向上への交渉と改善など、あらゆる仕入れの経験がございます。

中国OEM×Amazon販売においても、昨今の通販事情や攻略方法を明確に理解しております。競争を勝つために必要なすべてをユーザー様に合わせて、全てレクチャーさせていただくことが可能です。

「結果にコミットした経験と実績の中国輸入総合研究所の中国輸入仕入れサポート」にご興味ある方は、中国輸入総合研究所にお問い合わせください。

Amazonリサーチの全カテゴリー編に関するコラムも書いておりますので、ご興味ある方はこちらもご参考ください。