海外から日本、日本から海外へ低コストで荷物を届けたい方へ。この記事は、航空会社選びの基本から、料金の内訳・節約術、そして海外輸送を専門とする代行会社の活用法までを、初心者にも分かりやすく解説します。路線網の充実度や便数、キャンペーン活用、手荷物や座席料などの追加費用を把握することで、総額コストを抑えるコツがつかめます。さらに、海外輸出入を伴う場合の代行会社の役割や費用削減の具体策、通関書類のポイントも紹介。実際の配送シーンを想定した比較ポイントと、荷物量・取り扱い、直行便・経由便の判断基準を押さえるだけで、最適な組み合わせが見つかります。安全性やリスク管理、保険の要点も触れており、初めての方でも安心して業者選びと手配が進む構成です。

航空輸送会社を選ぶ際の基本的な判断軸

海外から日本へ、あるいは日本から海外へ荷物を送る際には、料金だけでなく実質的なコストや利便性を総合的に判断することが重要です。ここでは、初めての方にも分かりやすく、押さえるべき基本的な判断軸を整理します。運送の品質と費用対効果を両輪で評価することで、予算内でスムーズに輸送を完了させるための軸が見えてきます。

料金の内訳と実質コスト

航空輸送の料金は「基本運賃」だけでなく、荷物の重量やサイズ、機内持ち込み・預け荷物の区分、追加サービスの有無で大きく変わります。実質コストを把握するには以下を確認しましょう。

・基本運賃:荷物の重さ・体積による基本料金。

・超過手荷物料金:規定を超えた荷物に課される追加費用。重さとサイズの両方で計算されることが多いです。

・座席指定・特別サービス料:荷物を優先的に取り扱う場合や、特別な梱包・危険物取り扱い時の追加料金。

・燃油サーチャージ・税金・空港使用料:見積もりの中で別項目として表示されますが、総額には含まれることが多いです。

・保険料:紛失・破損時の補償を付けるかどうか。保険の範囲と上限を確認します。

実質コストを抑えるコツは、荷物の量を最適化する、複数の運送オプション(エコノミー/ビジネス等)を比較する、配送時期をずらして安価な運賃を狙う、そして不要な追加サービスを避けることです。最終見積もりは、総額で比較する癖をつけましょう。

路線網と便数・時刻の柔軟性

輸送のスケジュールは、荷物の到着希望日を左右します。路線網が広く、便数が多い航空会社は、配送日を柔軟に調整しやすい傾向があります。見るべきポイントは次の通りです。

・就航都市と経由地の充実度:直行便の有無だけでなく、経由路線の多さも選択肢を広げます。

・便数の頻度:毎日運航しているか、週数便か。頻度が高いほど、日付指定の余裕が生まれます。

・出発・到着時刻の幅:午前・午後・夜間便の選択肢があると、受取窓口の都合に合わせやすくなります。

・荷物の取り扱い方針:特に国際輸送では、機内持ち込みと預け荷物の条件が路線で異なることがあるため、事前に確認しましょう。

柔軟性の高い路線を選ぶと、遅延や変更時の代替案が見つけやすく、結果的に日程調整のストレスを減らせます。費用面では、混雑期の直行便が高くなりやすい一方、経由便でコストを抑えられるケースも多いので、目的と予算のバランスを見極めることが大切です。

安全性・信頼性の評価指標

配送品質を左右するのは、単に安さだけではありません。安全性と信頼性の指標を事前に確認することで、思わぬトラブルを回避できます。

・安全認証と格付け:航空会社の安全認証、運航安全記録、国際民間航空機関(ICAO)/国の監督機関の評価などをチェックします。

・遅延・欠航の実績と補償ポリシー:過去の遅延・欠航の頻度、請求可能な補償範囲、代替手段の提供有無を確認。

・貨物の取り扱い実績と保険の適用範囲:薬品・危険物・高価品を扱う際の特別な手順や保険の適用条件を事前に押さえます。

・顧客満足度と苦情対応:第三者のレビューや評価、問い合わせ対応の速さ・丁寧さを参考にします。

安全性と信頼性は長期的なコストにも直結します。安さだけを追うと遅延や紛失リスクが高まり、結果的なコスト増につながることもあるため、信頼性の高いラインを優先するのが賢明です。

料金・節約術

海外から日本、日本から海外へ荷物を運ぶ際には、総コストを抑えるための「運賃の種類と適用条件」「追加費用の内訳と抑え方」「キャンペーン・会員制度の活用」を押さえることが重要です。ここでは初心者にも分かりやすく、具体的なポイントと実践的な節約案を紹介します。目的は、リードタイムを崩さずに総額を削減し、信頼できる業者を選ぶ手がかりをつかむことです。

運賃の種類と適用条件

海外輸送では、荷物の性質や急ぐ度合い、予算に応じてさまざまな運賃タイプが用意されています。代表的なものは以下のとおりです。

・定期便の標準運賃:最も一般的なタイプで、定まった料金と配送日程が保証されます。コストは比較的安定していますが、繁忙期は追加費用が発生しやすい点に注意。

・優先便・エクスプレス:早く到着させたい場合の選択肢。料金は高めですが、混雑期でもスケジュールが崩れにくい利点があります。

・バルク/混載便:複数の荷物をまとめて運ぶことで単価を下げる方法。小口荷物には適さない場合があるため、重量と体積のバランスを見極めて選ぶのがコツです。

・DDP/DDUの扱い:輸出入時の関税・消費税の負担者を荷送人・荷受人で分けるルールです。現地での追加費用が後から発生しないよう、事前に負担範囲を確認しておくと安心です。

適用条件としては、荷物の重量・体積、内容物の性質、禁制品の有無、配送先の国の規制、保険の有無、納期の厳密さなどを事前に伝え、見積りで明確化しておくことが肝心です。急ぎかつ低コストを両立させたい場合は、複数の運賃タイプを組み合わせる「ハイブリッド配送」を提案できる業者を選ぶと良いでしょう。

追加費用(手荷物・座席指定・変更料)

総額を左右するのが「追加費用」です。以下の項目を事前に確認・交渉しておくと、実際の支払額を抑えやすくなります。

・手荷物/荷姿の超過料金:重量超過・寸法オーバー・個数超過などが発生しやすいポイント。可能であれば標準許容量に合わせて梱包を再設計するか、別の配送オプションを検討します。

・座席指定の料金:海上輸送では座席指定は基本不要ですが、航空混載の場合はオプションになることがあります。座席の選択がパレットやコンテナの配置と競合する場合は、事前に不要と伝えるとコスト削減につながります。

・変更料・キャンセル料:日程変更が生じやすい場合は、柔軟性のあるプランを選び、変更料の免除条件を確認します。延期やルート変更が頻繁なら、変更回数に上限のあるプランを選ぶのが賢明です。

・保険料:荷物の紛失・破損に対する補償。保険なしでも低コストで運ぶ方法はありますが、価値の高い荷物ほど保険加入を検討。免責額や補償範囲を事前に理解しておきましょう。

節約のコツとしては、荷物の実重量・体積の正確な把握、梱包の最適化、不要なオプションの排除、複数社の見積比較を徹底することです。業者に対しては、費用項目ごとに見積りの内訳を丁寧に開示してもらい、後から追加費用が発生しないよう契約条件を文書で確認しましょう。

キャンペーン・会員制度の活用

長期的なコスト削減には、キャンペーンと会員制度を活用するのが有効です。具体的には以下のポイントを押さえます。

・新規会員特典:初回割引や送料割引が適用されることが多く、最初の荷物を安く発送できます。アカウント作成時の条件をよく確認。

・階層別割引:会員ランクが上がると、継続利用による割引率が上昇します。年間の発送量を見越して加入を検討しましょう。

・プロモーション期間:季節のセールや月間キャンペーンで一括割引が適用されることがあります。事前にニュースレター購読や公式アプリの通知を設定すると逃さず適用できます。

・団体・業界割引:企業や団体で契約を結ぶと、個人よりも大口割引が適用されるケースがあります。長期的な輸送計画がある場合は、法人契約を検討すると良いでしょう。

活用のコツは、見積り時にキャンペーン適用条件を確認し、適用期間内に発注を完了させることです。また、複数社を比較して、同等条件でのキャンペーン適用の有無を比較検討してください。安い運賃だけを追うと、後で追加費用が膨らむこともあるため、総額と付加価値(保険、追跡サービス、サポート体制)も同時に評価しましょう。

海外から日本へ早くて安く荷物を送れる海外輸送代行会社を紹介

海外から日本へ荷物を送る際には、到着までのリードタイムと費用のバランスが重要です。この記事では、海外発送の基本的な流れから、コストを抑える具体的な方法、業者の種類と選び方までを、初めての方にも分かりやすい言葉で解説します。最後に、当社が提供する海外輸送代行サービスの強みと、依頼時のポイントをまとめます。

海外から日本へ発送する際の基本フロー

1) 依頼内容の整理: 発送元・宛先・荷物の大きさ・重量・品目・希望の到着日を確認します。

2) 最適ルートの提案: 航空便・海上便・複合ルートの中から、最短の到着日と費用のバランスを提案します。

3) 梱包と保険の案内: 損傷を防ぐ梱包方法と、必要な保険の有無を案内します。

4) 通関と書類作成: インボイス、梱包明細、輸出入許可などの書類作成をサポートします。

5) 集荷・輸送・追跡: 集荷手配後、輸送中の追跡情報を共有します。

リードタイムとコストの関係を理解する

航空便は一般的に到着までの時間が短く、急ぎの荷物に向きます。一方、海上便はコストを抑えやすい半面、到着までの時間が長くなりがちです。荷物の性質(壊れやすさ・有効期限・緊急性)と予算を見比べ、最適な選択をすることが重要です。

料金を抑える具体的なコツ

・重量と体積を正確に把握して見積もりを出す。規定体積を超えると追加料金が発生します。

・梱包を頑丈にしすぎず、適正な保護でコストと安全性を両立させる。

・軽量化の工夫(不要品の削減、薄手の梱包材の活用)で総コストを削減。

・配送ルートの組み合わせを柔軟に使い分ける(直送と経由の併用など)。

業者の種類と特徴

・総合物流企業: 多様な国際ルートと一括対応に強く、追跡精度と梱包サポートが充実。手続きの標準化が進んでおり、初めての方にも安心感が高い。

・専門の海外輸送代行会社: 輸出入の特殊品や小口・中量の発送に強く、コスト削減の提案力が高い。通関書類の作成支援やリスク管理のアドバイスも受けられる。

・航空輸送専門業者: 即時性を重視する荷物に適し、急ぎのケースで有利。重量が軽くてもスペースの制約があるため、事前の相談が重要。

どの業者を使うと便利か?選び方のポイント

・到着希望日と予算を明確に伝え、複数社の見積もりを比較する。料金の内訳まで開示してくれる業者を選ぶと後で不明瞭さがなく安心。

・書類作成のサポートがあるか、通関案件の経験が豊富かをチェックする。通関遅延リスクを減らせます。

・荷物の取り扱い実績(危険品・高価品・壊れ物)の経験を確認。保険の適用範囲と補償額も必ず確認。

・追跡情報の提供頻度と、問い合わせ時の対応の早さを確認。透明性の高い追跡が安心感につながります。

当社の強みと提案

私たちの海外輸送代行サービスは、日本への輸出入・日本から海外への配送の両方向で、コストを抑えつつリードタイムを短縮するネットワークを持っています。荷姿や品目に応じて最適なルートを組み、複数社の見積もりを横断比較して最安値の提案をします。通関書類の作成支援、保険の付帯、追跡情報の一元管理もお任せください。

依頼の流れと依頼時のポイント

1) 発送条件を固める(荷物の内容・重量・サイズ・価値・希望到着日)

2) 最適ルートと料金の提案を受ける(航空・海上・複合ルートの比較)

3) 梱包・保険・通関のオプションを決定

4) 集荷手配・輸送開始・追跡連絡の受領

5) 到着後の受け取り・関税・検査などのフォローアップ

Q&A:よくある質問

Q: 海外から日本へ急ぐ荷物でも安く送れる方法は?

A: 緊急性を優先する航空便と、重量を抑えつつ海上を組み合わせたハイブリッドルートを提案します。適切な保険の選択も重要です。

Q: 書類作成が難しい場合はどうなる?

A: 当社がすべて代行します。インボイス・梱包明細・輸出入申告書の作成をサポートします。

海外から日本へ、そして日本から海外へ。スムーズでコスト効率の高い配送を実現するには、信頼できるパートナー選びと、荷物の特徴に合わせた最適ルートの提案が不可欠です。私たちは、その両方を提供します。必要な方はお気軽にご相談ください。

航空便と船便は航空便輸送がメリットが高い可能性がある理由

海外から日本、または日本から海外へ荷物を送るとき、選ぶ輸送手段はコストだけでなく時間、信頼性、荷物の性質にも大きく影響します。特に「速さ」と「安定性」を重視する場合、航空便が船便より有利になることが多い理由を、専門用語を避けつつ分かりやすく解説します。初心者の方にもすぐ実践できるポイントを中心にまとめました。

速さが決定的な要因になる場面が多い

ビジネス用途や季節のイベント、個人の急ぎの発送では、到着までの時間が大きな差になります。航空便は一般的に船便より日数が短く、荷物が目的地に届くまでの期間を大幅に短縮できます。海外へ急ぐ受注品や、タイムリーなプレゼント、出張の準備など、「すぐ着く」ことが選択理由の第一条件になる場面が多いのです。

運用の安定性とスケジュールの柔軟性

航空便は定期便が多く、路線網も広く組まれる傾向にあります。直行便や乗継の組み合わせを柔軟に選べば、到着日をより正確に見積もれます。船便に比べて遅延の幅が小さく、予定が崩れにくいのも大きな利点です。特に貿易取引やECの出荷では、納期遵守が信頼性の指標として重要になります。

荷物の性質と取り扱いのリスク管理

壊れやすいものや生鮮品、温度管理が必要な品は船便より航空便の方が適している場合が多いです。航空機は温度管理や振動の影響を受けやすい荷物の取り扱いに対して、専用のパレットや緩衝材を併用しやすく、破損リスクを抑えやすいです。また、税関での通関手続きがスムーズなケースもあり、荷物の安全性に寄与します。

追跡と透明性の高い情報提供

航空便は貨物追跡システムが整備されており、出発地・途中の通過地点・到着地までの状況をリアルタイムで確認しやすいです。発送者・受取人ともに「今どこにあるのか」が把握でき、想定外の遅れがあっても早期対応が可能になります。これにより、納期管理がしやすくなる点も航空便のメリットです。

コストの見極めと総費用の考え方

初期費用は船便より高いことが多いものの、急ぎの納品や高付加価値品の輸送、破損リスクを抑える必要がある場合には、総コストとして航空便が割安になるケースがあります。荷物のサイズ・重量、保険、追加サービス(優先取扱い・追跡オプション)を含めた総額で比較することが大切です。

少人数・小口発送の場合の実務ポイント

個人輸送や小規模事業者の場合、航空便は「小口の取り扱いが柔軟」「出荷日を広く確保できる」という点で使い勝手が良いことがあります。通関の書類作成サポートや、現地の受取手続きの案内といったサポートを含むサービスを活用すると、初めてでもスムーズに進みます。

まとめとして、速さ・安定性・取り扱いの柔軟性を重視する場合、航空便が優位になる場面が多いです。ただし荷物の性質・重量・距離・予算次第で最適解は変わるため、荷物ごとの条件を整理して、複数の運送業者・サービスを比較することをおすすめします。必要なら、私たち海外輸送代行が、航空便・船便のメリットを総合的に比較し、最適な組み合わせをご提案します。まずは荷物の内容・緊急度・出荷元・到着地を教えてください。すぐに見積もりとリードタイムの目安をご案内します。

航空便輸送のグローバル輸出入サービスのご紹介。全カ国の輸出入の格安輸送に対応

海外から日本、または日本から海外へ商品を運ぶ際、航空便はスピードと信頼性のバランスを取りやすい選択です。特に短納期が求められるEC、サンプル品、部品や消費財などには適しています。私たちのグローバル輸出入サービスは、全カ国をカバーしつつコストを抑える工夫を施しています。以下では、リードタイムの目安、料金の目安、コスト削減の具体案、そして最適な業者の選び方を、初めての方にも分かりやすい言葉で解説します。

リードタイムの目安と現実的な見通し

航空便のリードタイムは、一般的に空輸自体の時間+国内外の通関・集荷・配送を含めて3日〜10日程度が目安です。空輸部分は目的地までの直行便や経由便の有無、季節的な繁忙期、気象条件によって前後します。通関手続きは国によって異なり、必要書類が揃っているかどうかで大きく影響します。私たちは荷物の性質や目的地の規制を事前に確認し、最短ルートを提案します。急ぎの場合は直行便を優先し、通常は安価な経由便と組み合わせて最適解を作ります。

料金とコスト構造の基本

航空輸送の基本料金は、重量(kg)、体積(寸法重量)、距離、サービスレベル(ドア・ツードア、港~港など)で決まります。付帯費用として手荷物超過料金、追加機内サービス、保険、通関料、配送の際の現地受取・集荷費用が別途発生します。私たちは事前に見積もりを透明化し、荷物1個ごとの実質コストを算出します。大口や長期の取引では、契約ベースの割引を適用し、月次・年度単位の予算管理もお手伝いします。

コスト削減の具体案

– 事前集荷と最適な梱包: 重量を抑えつつ耐久性を確保する梱包で体積重量を削減。

– 統合出荷: 複数の小口荷物をまとめて1つの大口として輸送することで、単価を抑える。

– 港間直送の優先度設定: 経由地を増やすとコストは下がるが納期は延びる。最適なバランスを提案します。

– 保険の適切化: 高価品は保険を適用しつつ、低額品は基本補償で対応。必要な場合のみ追加保険を提案します。

– 通関書類の事前準備: ミスを防ぎ、遅延を減らすことで総コストを抑制します。

全カ国対応の特徴とメリット

全カ国を対象にすることで、輸出入の際の言語や規制の違いに左右されず、ワンストップで手続きが進みます。私たちは各国の税関規制、禁制品リスト、原産地証明の要否を事前に確認し、適切な書類を揃えます。海外の拠点と日本の拠点をつなぐ物流ネットワークを活用するため、荷物の追跡性が高く、問題発生時の対応も迅速です。

実務での活用例と流れ

1) 依頼内容のヒアリング:品目、数量、梱包状態、希望納期を確認。

2) 最適ルートと料金の提示:空路の直行・経由、必要書類、保険の有無を提案。

3) 予約・集荷・発送:梱包基準を満たすよう指示、集荷手配。

4) 通関・輸送追跡:関門をクリアし、現地配達まで追跡情報を共有。

5) 納品・アフター:受領確認と必要に応じた請求・レポート。

業者の種類と選び方

– 総合物流業者: 航空・海上・陸送を幅広く網羅。ワンストップで契約・管理が楽。

– 専門航空貨物代理店: 航空輸送に特化し、通関手続きや空港内手続きの専門性が高い。

– 現地パートナー型ネットワーク: 国ごとに現地のネットワークを活用し、現地費用を抑えつつ柔軟性を確保。

– 自社保有便・エアライン連携: 短納期・大口に対応しやすい反面、コストはやや高めのケースがある。

どういう業者を使うと便利か

・迅速性と透明性を重視する場合は総合物流業者または専門航空貨物代理店を組み合わせ、出荷前に全費用を明確化してもらうのがベストです。

・コストを最優先する場合は、現地パートナー型ネットワークを活用し、複数社の見積もりを比較して統合出荷の機会を作ると効果的です。

・定期的に輸出入を行う場合は、契約ベースの割引と月次レポート、通関サポートをセットにした長期契約がおすすめです。

私たちは海外から日本、日本から海外への輸送を安く、スムーズにするための最適解を提案します。お問い合わせいただければ、荷物の性質と納期から具体的なルートと見積もりを提示します。まずは荷物の概要と希望納期を教えてください。

日本から海外へ早くて安く荷物を送れる発送代行会社を紹介

海外へ荷物を送る際は、到着までのリードタイムと送料の両立が大きな悩みです。ここでは、日本から海外へ早くて安い配送を実現する発送代行会社の選び方と、実際に使えるおすすめのタイプを分かりやすく解説します。初めての方でもイメージしやすいよう、具体例とコスト削減のコツを交えて紹介します。

リードタイムと料金の基本的な考え方

海外発送では「早さ」と「安さ」が必ずしも同時に達成できるわけではありません。配送速度は距離・経路・税関手続き・混雑状況に左右されます。一方、料金は体積・重量・発送経路・オプション(保険・追跡・特別取扱い)で決まります。荷物の性質(壊れやすい、温度管理が必要、危険物など)も選択肢に影響します。発送前に「荷物の実重量と体積重量のどちらが影響するか」を事前に確認し、最適な送料カテゴリを選ぶことがコスト削減の第一歩です。

日本から海外へ発送を依頼する際の業者タイプ

以下の3タイプが代表的です。自分の荷物の性質や予算感に合わせて組み合わせると効果的です。

1) 国際宅配便(大手物流会社のエクスプレス便)— 迅速かつ追跡がしっかり。緊急性が高い荷物に向く。コストは高めになることが多い。

2) 海外発送専用のフォワーダー(発送代行)— 日本国内の集荷と海外現地の配送網を組み合わせ、コストと日程の最適化を図る。複数のキャリアを比較して厳選するのが強み。

3) 海外配送サイト経由のサービス(D2C向けの定額プランやシッピングボックス型)— 小口荷物や個人輸入・個人輸出に向く。手軽さと費用のバランスが魅力。

荷物の種類別・最適な選択ポイント

小型・軽量ならエクスプレス便の一部プランで十分な速さと安さを両立できることが多いです。大きくて重い荷物は体積重量が重くなるケースがあり、複数のキャリアを組み合わせる方が安くなる場合があります。壊れやすい品や温度管理が必要な品は専用梱包と保険を活用しましょう。荷物の性質を事前に伝えることで、最適な輸送経路とリードタイムを提案してもらえます。

具体的な節約術

– 複数の業者を比較して最適化する。輸送経路(直送・経由)を柔軟に検討。

– 体積を抑えるパッキングを徹底。軽量化が送料を大きく左右します。

– 事前に通関書類を整え、遅延の原因となる不足情報を避ける。

– 保険は必要最低限を選択し、過剰な補償を避ける。

通関と書類管理のポイント

通関手続きは地域ごとに異なります。正確な品名・数量・価格・原産国を記載したインボイス、梱包リスト、輸出入許可証が必要になる場面があります。代行業者は書類作成をサポートしてくれますが、事実関係の正確性は出荷者側の責任です。事前に必要書類のリストを業者と共有し、欠品を起こさないよう準備しましょう。

信頼できる発送代行会社の選び方

– 実績と評判:同業界のレビューや事例を確認する。

– 料金の透明性:隠れ費用がないか明細を事前に確認する。

– 提案力:複数の経路を比較し、最適なルートとコストを提案してくれるか。

– 保険・補償:万が一の破損・遅延時の補償範囲を確認する。

– 対応エリアとスケジュール感:希望の納期に対応できるかを事前に確認する。

実際の依頼時の流れ

1) 荷物の詳細を伝える(サイズ、重量、内容物、危険物の有無、希望納期)

2) 複数業者の見積もりを取得し比較する

3) 最適な経路・プランを選択し、梱包・出荷手続きを進める

4) 出荷・追跡情報を受け取り、到着後の受取・通関サポートを活用する

海外への発送代行を依頼する際の要点まとめ

– 迅速さとコストのバランスを重視する。緊急性が高い場合はエクスプレス便を活用。

– 小口・個人輸出の場合はフォワーダー系やD2C向けプランを検討。

– 荷物の性質に合った保険と梱包を選ぶ。

– 書類準備を早めに始め、通関遅延を防ぐ。

– 複数業者の見積もりを比較して、最適なルートと費用を選ぶ。

サービス内容の比較

海外から日本、または日本から海外へ荷物や人を運ぶ際には、航空便のサービス内容が実際の満足度と費用に直結します。座席の快適性、機内のエンタメ・サービス、付帯のオプション(荷物、優先搭乗、保険)を総合的に比較することで、目的地までのリードタイムを短縮しつつ費用を抑える選択ができます。以下では、初心者にも分かりやすく、実務で使える比較ポイントとチェックリストを紹介します。

座席クラスと快適性

座席クラスは大きくエコノミー、プレミアムエコノミー、ビジネス、ファーストの4つに分かれます。海外からの輸送では、荷物の取り扱いを含む総合コストを考慮すると、長距離移動での快適性がリードタイムの短縮にも寄与します。

ポイントと具体例:

– 足元スペースと座面の幅: 長時間フライトだと体への負担が減る分、到着後の作業効率(荷受けや現地手配の速度)も上がります。エコノミーでも「標準」「広め」など表記がある場合は選択肢として検討。

– シートのリクライニングと座席ピッチ: ビジネスやプレミアムエコノミーは長時間の疲労を軽減。荷物の取り扱い頻度を減らすため、現地での作業時間を確保したい場合に有利。

– 機内の座席配置とプライバシー: ビジネス・ファーストなら個室感のある配置や通路の確保が可能。荷物の準備・梱包作業を機内で効率化する場合にも影響します。

– ペアリングと座席選択の柔軟性: 同じ運賃でも希望の座席の確保度が違います。特に荷物の分配や機内作業を考えると、窓側・通路側の選択が作業動線に影響します。

結論として、長距離・荷物量が多いシーンでは、コストだけでなく快適性を含めた総合価値を重視して、プレミアムエコノミー以上のクラスを検討するのが現実的です。短距離・直行便中心の場合はエコノミーでも十分ですが、現地での荷物取り扱い時間を短縮したい場合は上位クラスの利点を見逃さないことが重要です。

機内サービス・エンタメ

機内エンタメやサービスは、移動時間の長さと作業効率に影響します。荷物の受け取り作業をスムーズに進めるためには、機内での情報収集や動画視聴でストレスを軽減する選択も有効です。

チェックポイント:

– 個別モニターの有無と操作性: タッチ操作の反応、字幕対応言語、事前ダウンロード可能なコンテンツなどを確認。到着後の現地情報収集に時間を取られにくくなります。

– ラップトップ電源の可用性・USBポート配置: 作業中の充電が途切れず、現地でのオンライン手続きが円滑に進みます。

– 無料Wi-Fiの有無と速度: 事前に現地の配送・通関情報を確認する作業を機内で済ませておくと、リードタイムを短縮できます。

– 機内食と栄養面: 長距離の体力維持は到着時の作業効率に直結。食事の選択肢が多い航空会社は体調管理に役立ちます。

– エンタメの充実度と子ども向けコンテンツ: 家族連れや短縮滞在の場合、機内での時間を有効活用でき、現地でのスケジュールを崩さずに済みます。

結局のところ、機内サービス・エンタメは移動時間の“快適さ”を左右します。荷物の取り扱いスタイルと組み合わせて、現地での作業開始時刻を早めるための選択材料として活用しましょう。

付帯サービス(荷物・優先搭乗・保険)

付帯サービスは荷物の取り扱いの安定性とリスク管理に直結します。特に海外輸送では、荷物量・重量が想定外に膨らむケースがあるため、事前に付帯サービスを整理しておくとトラブルを減らせます。

主なポイント:

– 荷物制限と超過料金の適用条件: 手荷物の個数・重量・体積、超過料金のタイミングを事前に確認。荷物を分割して輸送することでコストを抑えられる場合もあります。

– 優先搭乗の有無と効果: 優先搭乗を利用すると、機内の座席周辺の移動がスムーズになり、荷物の収納・取り出しの待ち時間を削減できます。

– 保険の適用範囲と補償額: 貴重品・機微品の保険適用、紛失・遅延時の補償、デリケート品の取り扱い特例などを確認。輸送遅延や紛失時の実務対応の速さが現地業務の遅延を防ぎます。

– 追加オプションの組み合わせ: 荷物の追跡サービス、到着地での受け取りサポート、梱包サービスなどをうまく組み合わせると、現地での作業負担を軽減できます。

– 変更・キャンセルポリシー: 長期の輸送計画や不確定要素がある場合、変更料の有無・適用条件を事前に把握しておくと、急な計画変更にも柔軟に対応できます。

付帯サービスを適切に活用すると、荷物の安全性と受け取りのスピードが向上します。費用対効果を考え、現地到着後の作業手順と合わせて最適な組み合わせを選ぶのが鍵です。

利用シーン別の選び方

海外輸送代行を検討するうえで、利用シーンごとに重視するポイントを整理するのが最も効果的です。出張・長距離旅・家族旅行という三つの用途では、目的や荷物の性質、日程の柔軟性などが大きく変わります。ここでは、初めてでもわかりやすい言葉で、それぞれのシーンに適した選び方と、費用を抑えるコツをまとめました。

出張・長距離旅・家族旅行の優先事項

出張や長距離旅、家族旅行では、到着までの日程厳守と荷物の安定した取り扱いが最優先になることが多いです。ポイントは次の三つです。

1) 到着時間の安定性と選択肢の多さ: 航空便の時間帯や便数が豊富なエリアを選ぶと、現地での打ち合わせや移動スケジュールに余裕が生まれます。往復をセットで考える場合、同じキャリアや同じ路線の一貫性が荷物管理を楽にします。

2) 荷物の取り扱いと許容量: 出張荷物は機内持ち込みと預け荷物のバランスが大事です。機内持ち込みだけで足りるケースは少なく、預け荷物の重量制限やサイズ制限が業者ごとに異なるため、荷物の合計容量を事前に把握しておくと追加費用を抑えられます。

3) 価格とサービスの総合評価: 直行便が便利でも費用が高くつくことがあります。滞在日程が柔軟なら、経由便を選ぶことでコストを大きく抑えられる場合も。迅速性と費用のバランスを、日程表と見積りで比較しましょう。

直行便 vs 経由便の判断

直行便は到着までの時間短縮と荷物の紛失リスク低減が魅力ですが、料金が高めです。経由便は同じ目的地へ安価に行ける場合が多く、荷物の取り扱いも柔軟なことがあります。判断のコツは以下のとおりです。

・日程に余裕があるか: 日程に余裕があれば経由便を選ぶことでコスト削減が期待できます。

・荷物量が多いか: 大型荷物や複数の荷物がある場合、経由便のほうが料金の折り返しが効くケースがあります。

・ビザ・乗り継ぎの手間感: 乗り継ぎが煩雑になる可能性があるため、現地での移動時間や乗り継ぎ待ち時間を事前に想定しましょう。

・信頼性と追跡の利便性: 大手の経由便は追跡情報が細かく、荷物の遅延時にもすぐ対応してもらえるケースが多いです。

荷物量・荷物の取り扱い

出張・長距離旅・家族旅行では荷物量の見積が特に重要です。荷物の取り扱いで注意すべき点は次の通りです。

1) 重量とサイズの上限: 航空輸送では荷物の総重量と個数、サイズ制限が各社で異なります。超過料金を避けるため、事前に荷物の総重量とサイズを正確に計測しておきましょう。

2) 貴重品と壊れやすい物の扱い: 貴重品は機内持ち込みに回す、壊れやすい荷物は適切な緩衝材と専用ケースを用意するなど、取り扱いの工夫が必要です。事故時の保険適用条件も確認しておくと安心です。

3) 荷物の分散と保険: 多数の荷物を一度に送る場合、分割配送や複数の業者を併用するケースもあります。保険割合や補償範囲を事前に比較して選ぶと、万が一の際のリスクを減らせます。

4) 現地での手続きと受け取り: 現地到着後の通関手続きや受け取りの手順を事前に確認しておくと、滞在中のスケジュールが立てやすくなります。

総じて、出張・長距離旅・家族旅行では「時間の安定性」「荷物の取り扱いの簡便さ」「費用対効果」の三点を軸に、直行便・経由便を含む柔軟な選択をするのがおすすめです。

海外輸送時の輸出入と安く送るコツ

海外へ荷物を送るときは、輸出入の基本を押さえつつ、実際にかかる費用を最適化することがポイントです。国内と海外では税関手続きや物流ルートが異なるため、事前の計画がコストとリードタイムを大きく左右します。ここでは、まず全体像を把握し、次に具体的な削減策と実務上のポイントを紹介します。安く早く届けるには、運送モードの選択、通関のスムーズさ、保険の適用範囲、そして信頼できる輸送代行会社の活用が鍵になります。

海外輸送の全体像とリードタイムの目安

海外輸送は「取り扱い量と距離」「船便・機内輸送・空港港湾のハブ性」「通関の混雑時期」でリードタイムが大きく変わります。一般に船便は日数が長いですが費用が抑えやすく、航空便は到着が早い分コストが高めです。重要なのは、出発前の準備(梱包、書類、輸出入申告)、輸送中の追跡、受取先での通関と受け取り手続きです。小型・軽量の荷物ならエアシッピングの方が総コストを抑えやすいケースもあります。自社商品の性質と納期要求をすり合わせ、最適なルートを選ぶことが成功の第一歩です。

業者の種類とどう使い分けるか

海外輸送には主に次の業者形態があります。①国際配送業者(フォワーダー/エア・シップ運送の総合窓口)②専用の貨物取扱業者(国際物流を専門に扱う中小〜大手)③複数社を組み合わせるマルチモーダルの専門業者。初めての場合は、信頼できるフォワーダーを軸に、倉庫・通関・D2D配送まで一括対応してくれるサービスを選ぶと良いでしょう。荷物の種類・量・納期・予算に応じて、現地の法規制や通関条件に詳しい担当者がいるかをチェックするのがコツです。

費用削減の具体策

海外輸送の費用を削減するには、梱包設計・輸送モードの組み合わせ・通関の効率化が鍵です。以下の具体策を実践してみてください。

運賃の種類と適用条件の把握

運賃にはエア・シップの基本運賃、契約運賃、VOI・FMCなどの特別条件が存在します。大量発送や定期便を持つ場合は契約運賃が大幅なコスト削減につながります。小口・単発の場合は空きスペース利用のシェア便や季節プロモーションを活用しましょう。運賃の適用条件は受取地・通関地域・荷物の重量・体積・取り扱い要件で変わるため、事前に複数の見積もりを比較してください。

同梱・統合発送の活用

複数の荷物を一括配送できる場合、個別発送より割安になることがあります。特に倉庫に集約して出荷する「DSD(Direct-to-Stage Delivery)」のような方法は、海外倉庫を活用して国際輸送を統合することで単価を下げやすいです。

荷役・付帯サービスの見直し

手荷物扱い、特殊取り扱い、保険の有無、関税保証などのオプションは費用に直結します。不要なオプションを削り、必須の保険は目的地のリスクに応じて適切な補償額に調整しましょう。重量・体積の計測ミスを防ぐため、出荷前の正確な計測は不可欠です。

通関をスムーズにするパートナー選び

通関は遅延の最大の原因になり得ます。通関実務に強い代行会社や現地代理人を選ぶと、要件の早期確認・必要書類の事前準備・関税評価の事前調整が可能です。特に原産地証明、インボイス、梱包リスト、適用税率の事前情報の整理を徹底してください。

通関・書類管理のポイント

国際輸送では「正確さ」と「タイムリーさ」が命です。通関手続きが遅延すると配送計画が崩れ、追加費用が発生します。以下のポイントを押さえ、スムーズな通関と配送を実現しましょう。

必要書類の整理と標準化

インボイス、梱包リスト、原産地証明、輸出許可証、輸入許可証など、荷物の性質によって必要書類は異なります。事前にチェックリストを作成し、担当者間で共有することでミスを減らせます。電子化・データ連携が可能な場合は、関税当局とのデジタル申告を活用しましょう。

関税分類と税率の事前確認

HSコードの正確な分類は関税額を大きく左右します。自社商品の材質・用途・用途限定性を正確に把握し、現地税関の解釈を事前に問い合わせて確認しておくと安心です。間違いがあれば遅延の原因となり、過少申告や過大申告のリスクも生じます。

現地の規制・禁制品の事前リサーチ

輸出入禁止品や規制薬品、食品・医薬品・化粧品などは国ごとに厳格な規制があります。不適合は没収・罰則・追加費用につながるため、出荷前に必ず現地ルールを確認してください。

代行会社との協調と情報共有

通関は複数部門の連携が必要です。輸出担当・購買・倉庫・フォワーダー・現地代理人が同じ情報を共有できる体制を整えると、書類の不備を未然に防げます。問い合わせ窓口を一本化し、緊急時の連絡ルートを明確にしておくと安心です。

安全性・リスク管理

海外輸送を頼む際には、安全性とリスク管理が最優先です。荷物が破損したり遅延したりするリスクを最小化し、万一の際にも迅速に補償を受けられる体制を事前に確認しておくことが重要です。ここでは、安全格付けや評価の確認方法、事故・遅延時の補償・保険、取消・変更ポリシーの比較について、初心者でも分かりやすく解説します。

安全格付け・評価の確認方法

まずは物流業者の安全性を判断する基準を押さえましょう。代表的なポイントは以下の通りです。

1. 国際的な認証・格付けの有無:ISO9001(品質マネジメント)、ISO27001(情報セキュリティ)、SOC認証など、運用の信頼性を示す認証を確認します。特に輸出入を伴う企業は品質管理と情報管理の両方が重要です。

2. 保有車両・設備の状態と運用体制:温度管理が必要な荷物や危険物でなければ、車両の点検履歴や追跡システムの有無をチェック。荷物追跡がリアルタイムで可能か、連絡体制が整っているかも大事です。

3. 運送実績と評判:同業他社の実績データや顧客の声を参考にします。特に輸送遅延の実績が少ないか、重大事故の発生頻度が低いかを確認します。

4. 保険・補償の枠組み:荷物の種別に応じた保険の適用範囲や補償上限、免責金額を事前に把握します。高額品や貴重品の輸送には特に重要です。

チェックリストとして、問い合わせ時に「第三者機関の認証一覧・認証番号」「最新の監査報告」「保険約款の抜粋」「最近1年の遅延・紛失実績」を求めると良いでしょう。公的な情報と業者の説明を照合する習慣が、安全性を見極める近道です。

事故・遅延時の補償・保険

万一事故や遅延が発生した場合の対応が明確であることは、リスク管理の要です。ポイントは次のとおりです。

1. 補償範囲の明示:損害が生じた場合に補償される範囲(輸送中の破損・紛失・盗難・遅延による影響など)と、その適用条件を確認します。特に「全額補償」「実損額補償」「代替品の手配費用」などの違いを理解しておくと選択が楽になります。

2. 保険料と免責金額:保険料は荷物の価値・重量・距離で変わります。免責金額が高いと自己負担が増えるため、高価な荷物ほど免責額の低い保険を選ぶのが賢明です。

3. 保険適用条件:荷物の梱包状態、追跡情報の共有、保険申請のタイムライン(事故発生から申請までの期限)など、申請要件を事前に確認します。遅延時は「実到着日」が補償の起点となるケースもあるため、契約条項を細かく読み込みます。

4. 申請手続きの実務:事故時の通報先、保険金請求に必要な書類(写真、見積書、運送状、ブレークダウンされた費用明細、遅延理由の説明など)、提出期限を把握します。実務的なサポート体制が整っている業者ほどスムーズです。

取消・変更ポリシーの比較

計画変更はつきものです。キャンセルや日程変更が発生した場合の費用や柔軟性を事前に比較しておくと、急な事態にも冷静に対応できます。

1. 取消料の有無と段階:多くの業者は予約時点、出発前日、出発日直前で段階的に取消料が変わります。早期キャンセルほど費用が抑えられるケースが多いです。

2. 変更の可否と回数制限:日付変更、宛先の変更、荷物の追加・削除などの変更が、何回まで許容されるかを確認します。変更可能な期限(例えば出発72時間前まで)も重要です。

3. 返金の形態とタイミング:現金での返金かクレジットとしての返却か、返金までの期間、手続きの煩雑さを確認します。特に国際輸送では言語・銀行手続きの障壁を考慮する必要があります。

4. 例外・特例条項:天候不良・法規制変更・戦略的な停止など、不可抗力時の扱いについて、取消料の有無や免除条件を事前に把握しておきます。

総じて、安全性は事前の格付け・評価の確認、事故時の補償体制、取消・変更の柔軟性の三点で判断します。これらを透明に示す業者こそ、信頼できるパートナーです。必要な場合は、複数の業者から同条件で見積りを取り、比較表を作成して自社のリスク toleranceに合う選択をしましょう。

実践的な比較と落とし穴

海外から日本へ、または日本から海外へ貨物を輸送する際には、料金だけで判断せず総合的な比較が成功の鍵になります。安い料金に惑わされると、到着の遅延や追加費用、通関トラブルなどの落とし穴にはまることが多いからです。ここでは実務で役立つ比較ポイントと、見落としがちなリスクを整理します。まずは費用の“見える化”を徹底し、次に品質・信頼性・柔軟性の三位一体で選べる判断軸を作成しましょう。

料金だけで判断しないチェックリスト

料金以外の要素を漏れなく確認することが、後悔のない選択につながります。以下のチェックリストを活用してください。

– 配送実績と信頼性: 取扱実績、通関の成功率、遅延実績を確認。海外配送では通関遅延が全体の納期を大きく左右します。

– 配達のリードタイムと可視性: 集荷から配達までの標準日数、追跡情報の更新頻度、遅延時の連絡体制。

– 輸送保険の範囲と補償額: 商品の価値に対して適切な補償があるか、特定事故・紛失・破損の補償条件を確認。

– 費用の内訳の透明性: 基本運賃だけでなく、荷扱い費、関税・税金、保険料、変更料、取り扱いの追加費用などが分かる見積もりか。

– 通関サポートの有無: 書類作成のサポートや関税の事前申告対応があるか。英語や現地語のサポート体制も確認。

– 柔軟性と運用の簡便さ: 集荷日・配送先の変更対応、祝日対応、直送・経由の選択肢、複数荷物の同時配送の可否。

– セキュリティとリスク管理: 荷物の取り扱い基準、追跡のサインオプション、紛失時の補償手続きの簡便さ。

– 事前のリスク確認: 天候・政治リスク・稀少貨物向けの制限(危険物・生鮮品など)の有無。

– 実績のある業者と小規模業者の比較: 大手は安定性・サポートが強い一方、ミニマムコストを狙う小規模業者には特徴がある。両方の長所を見極める。

– 口コミ・評価の信頼性: 実際の利用者の声と、公式情報の整合性を確認。過去のトラブル事例とその対応をチェック。

– 追加サービスの有無: 梱包サービス、倉庫保管、ラベル貼付、配送先の分割指定、通関書類の事前データ化など、ビジネスニーズに合わせた付帯サービスの有無。

このチェックリストを元に、総合点で比較表を作成すると判断がぶれにくくなります。

少規模・格安航空のリスクとメリット

格安航空や小規模な航空会社を選ぶと、コスト削減の恩恵が大きい反面、リスクも増えます。メリットとデメリットを理解した上で、用途に合わせて選択してください。

– メリット

– 基本運賃が安く、特定の期間やルートで大幅なコスト削減が可能。

– 柔軟なスケジュール設定や荷物条件の選択肢が広い場合がある。

– リスク・デメリット

– 遅延リスクが高まる可能性がある。小規模会社は運航便数が少なく、スケジュール変更に対する対応力が低いことがある。

– 通関サポートや付帯サービスが限定的で、書類作成や保険の手続きが自己負担になるケースがある。

– 指定便が満席になると代替便を提案されることがあり、納期の安定性は落ちやすい。

– 実務のヒント

– 予備日を設定してリスク分散を図る。遅延時の代替ルートや代替便の可用性を事前に確認しておく。

– 書類サポートの有無を必ず確認。格安航空は手続きが自己完結となる場合が多い。

– 損害保険の加入を検討。格安ルートでは補償の範囲が限定的な場合があるため、追加保険の有無を確認。

– 結論

コスト重視で短納期が重要で、通関サポートが別途確保できる自信があるなら、格安航空の活用は有効。ただし遅延リスクと追加費用の可能性を常に考慮してください。

自分に最適な組み合わせの作り方

最適な輸送組み合わせは、コストと信頼性のバランスで決まります。以下のステップで組み合わせを設計しましょう。

– 目的と優先順位の明確化

– 納期の厳格性か、コスト削減か、保険の厚さか、誰が荷扱いを行うかなど、最重要要素を1つ以上挙げて優先順位を決める。

– 荷物の特性を把握

– サイズ・重量・価値・温度管理の必要性・危険物の有無などを整理。これにより適切な輸送モードと保険レベルが決まる。

– 輸送経路の組み合わせを試算

– 海上と航空の混載、直行と経由、現地倉庫の活用など、複数パターンを比較表にして、コストと納期の両立を検討。

– リスク対応の設計

– 遅延時の対応、書類の事前準備、通関サポートの有無、保険の適用条件をセットで確認。

– 試算と交渉

– 複数の業者に同等条件で見積もりを取り、総合評価で優位性の高い案を選択。保険料や変更料の交渉余地を探る。

– 実運用のモニタリングと見直し

– 配送実績を記録し、納期・コスト・トラブルの要因を分析。定期的に組み合わせを見直して最適化する。

– 成功のポイント

– コストと納期のトレードオフを前提に、書類作成と現地サポートが充実している業者を選ぶ。荷扱いの柔軟性と保険の充実度も重要。

– 最終的なキーポイント

– 安さだけでなく、信頼性の高いサポートと費用の透明性を両立させること。自分のビジネスにとって最も安定して機能する組み合わせを選ぶのが理想です。

中国輸入総合研究所では、中国輸入代行ビジネスのこれらの問題をすべて解決するリソースを持っています。お気軽にお問い合わせ内容に合わせてご相談ください。

中国輸入代行ビジネス攻略のアプローチ

中国輸入代行サービス(タオバオ・アリババ仕入れ代行)

中国OEM・OEM代行サービス

Amazonコンサルティング

Amazon運営代行サービス

海外物流代行サービス

まとめ

中国輸入代行を利用することで、語学の壁や輸入の複雑性を乗り越え、スムーズに商品を輸入することができます。信頼できる代行業者を見つけ、サービス内容と料金をしっかり確認した上で、あなたのビジネスに最適な輸入プロセスを構築しましょう。次のステップとして、具体的な業者選びの基準を理解し、見積もりの依頼から始めてください。

中国輸入代行における格安業者の利用は、コスト削減と効率化を実現する有効な手段ですが、

サービスの質やサポート体制、隠れたコストなど、総合的な観点から慎重に業者を選定することが重要です。

自身のビジネスモデルや輸入の目的に最も適した代行業者を見極め、効果的に利用することで、輸入ビジネスの成功につなげることができます。

0から、中国輸入の仕入れ依頼をするのには、業者の確認に時間と労力がかかりすぎるかと思います。中国輸入総合研究所では、創業11期目、中国仕入れ案件を累計50000件以上取引をしてきており、中国の商習慣や取引のケーススタディを老舗業者として数多く経験してきております。

中国輸入について回るのは「リスク」です。ここをヘッジしてビジネスをするのにはプロの代行業者に依頼をして取引を行うことが健全です。

中国輸入総合研究所では、「中国輸入初めての方」向けに特化した仕入れ対応業務も行っております。

無料でご相談できますので、中国輸入仕入れを依頼したい・タオバオ・1688.com・アリババドットコムで仕入れをしたい、という方はぜひお気軽にご相談ください。

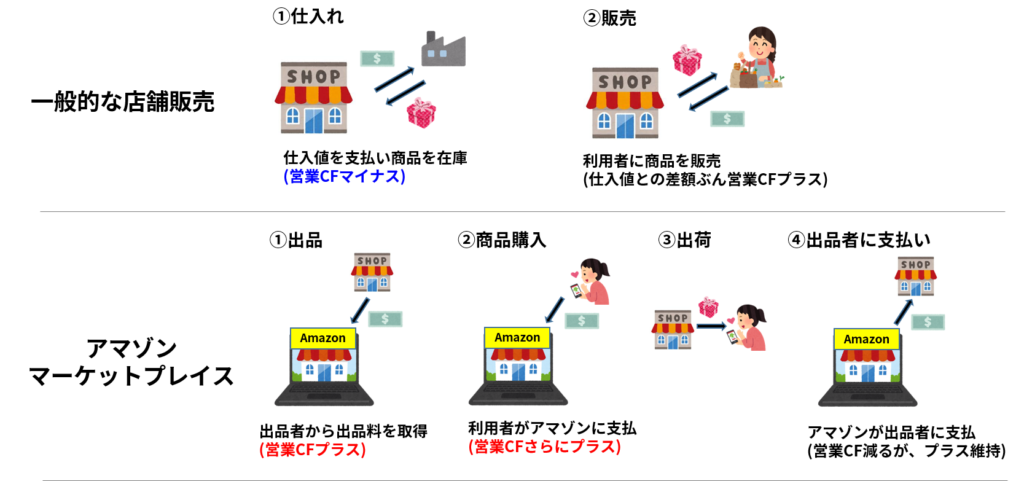

【番外編:副業・サイドビジネス時代のススメ】アマゾンで稼ぐ方法のススメ:アマゾンマーケットプレイスで出品してみませんか?

中国輸入総合研究所では、Amazonマーケットプレイスの出店サポートや、大口出品登録などのサポートも行っております。

Amazonは購入者の方多いと思いますが自分でも出品ができるビジネスモデルになっています。中国輸入総合研究所では、副業時代・アマゾン販売をサポートします。

Amazonでご自身でも販売ができます。メルカリはフリマですが、「ビジネスとしてフリマでも新品でも」ビジネスが日本一の流通総額プラットフォームとなるamazonジャパンでビジネスができます。

Amazonは購入者の方が多いと思いますが「ご自身で出店して販売」が可能なビジネスモデルになっています。自分の商品を販売する・自社ブランドを立ち上げてアマゾンで販売するなど夢を実現ができるプラットフォームとなります。

Amazonを使ってビジネスデビューされたい方はぜひお気軽にご相談ください。

Amazon物販・AmazonOEMなど経験豊富に対応ができます。

中国輸入総合研究所では、Amazonマーケットプレイス出店のフルサポートを行っております。

「販路の決定」「商品ページ戦略」や「販売後の広告運用」など、販売上のパフォーマンスをどう高めていくかなどもレクチャーさせていただいています。

商品リサーチまでは分かったが、その後の販売戦略や「どうやって有利にビジネスを進めていくか」という点についてご興味のある方はぜひ一度、中国輸入総合研究所にご相談ください。

諸々お客様のニーズに合わせたコンサルティングも行っております。

Amazon販売・ヤフーショッピング・楽天市場での販売の高いレベルのノウハウを保有しております。

中国輸入する際のアリババ仕入れは、経験豊富で信頼できる業者に依頼がおすすめ

中国輸入での仕入れは経験豊富な信頼できる業者に依頼しましょう。

中国輸入総合研究所では、累計50000件以上の中国仕入れを対応してきています。

0から、中国輸入の仕入れ依頼をするのには、業者の確認に時間と労力がかかりすぎるかと思います。中国輸入総合研究所では、創業11期目、中国仕入れ案件を累計50000件以上取引をしてきており、中国の商習慣や取引のケーススタディを老舗業者として数多く経験してきております。

中国輸入について回るのは「リスク」です。ここをヘッジしてビジネスをするのにはプロの代行業者に依頼をして取引を行うことが健全です。

中国輸入総合研究所では、「中国輸入初めての方」向けに特化した仕入れ対応業務も行っております。

無料でご相談できますので、中国輸入仕入れを依頼したい・タオバオ・1688.com・アリババドットコムで仕入れをしたい、という方はぜひお気軽にご相談ください。

検索の仕方や仕入れ方までレクチャーサポートします。

中国仕入れのご依頼・中国輸入のご相談はこちら

中国輸入総合研究所では、創業11期目で中国輸入ビジネスを20年ほどやってきております。累計50000件以上の中国仕入れ実績があり、あらゆる工場ネットワークを有し、単価やロット交渉・品質交渉や品質改善・不良時の向上への交渉と改善など、あらゆる仕入れの経験がございます。

中国OEM×Amazon販売においても、昨今の通販事情や攻略方法を明確に理解しております。競争を勝つために必要なすべてをユーザー様に合わせて、全てレクチャーさせていただくことが可能です。

「結果にコミットした経験と実績の中国輸入総合研究所の中国輸入仕入れサポート」にご興味ある方は、中国輸入総合研究所にお問い合わせください。

Amazonリサーチの全カテゴリー編に関するコラムも書いておりますので、ご興味ある方はこちらもご参考ください。