中国輸入の小口輸送とは?料金・日数・メリットを解説!中国から日本へ早くて安く荷物を送れる海外輸送代行会社を紹介

中国から日本へ、荷物をできるだけ安く早く届けたい方へ。この記事では、小口輸送の基本が分かるよう、荷物の規格・費用の内訳・日数の目安をわかりやすく解説します。船便と航空便の違いによるコストと日程の違い、費用を抑えるコツ、さらに海外輸送代行会社の選び方と実践テクニックを紹介します。読み進めると、どのタイミングで発送すべきか、梱包や書類準備をどう整えると通関がスムーズになるか、具体的な手順が見えてきます。中国発のコスト削減を実現し、信頼できる代行会社を活用するための判断材料として役立つ内容です。さらに、実例としての人気代行会社の特徴と適したケースも整理しており、初めての方でもすぐに活かせる情報を提供します。

中国輸入の小口輸送とは

中国から日本へ商品を「少しずつ」運ぶ輸送方法のことです。大口の箱や大きな荷物をまとめて送るのではなく、個別の小さな出荷を組み合わせて運ぶのが特徴です。小口輸送は、初期費用を抑えやすく、在庫を抱えすぎない柔軟さが魅力。新規事業や個人個人のビジネスにも適しており、少量の商品を頻繁にテスト輸入したい人に向いています。荷物のサイズや重量に合わせて運び方を選べるため、初めて中国から輸入する方にも取り組みやすいのがポイントです。

小口輸送の定義と対象

小口輸送とは、1回あたりの荷物量が少なく、複数の出荷をひとつの便でまとめて日本へ運ぶサービスのことです。対象となるのは、個人事業主や中小企業が扱う小さな商品群、試供品、ネットショップの在庫不足分、イベント用の少量商品のようなケース。重量でいうと概ね数十キログラム程度からの出荷が多く、荷物のサイズが大きくても「小口」として扱われるケースはあります。航空便と海上便の双方で提供され、コストと納期のバランスを見ながら選択します。

取り扱い荷物の規格と制限

小口輸送では荷物の重量・体積・形状に制限があります。一般的には、航空便での小口は1箱あたり重量が20〜30kg程度、体積はUPC(ユニットパック)換算で0.1〜0.5立方メートル程度、荷物の長さが3〜1.5mを超えない範囲が目安です。海上の小口は箱数や総重量の制限が緩やかになることが多く、1箱あたりの重量が30〜50kgを超えないケースが多いです。液体・腐敗性・危険物・鋭利物などの規制品は別途制限が設けられるため、事前の確認が必須です。貴社の商品の形状と性質に合わせて、適切な梱包と発送方法を選ぶことが重要です。

小口輸送の場面別特徴

日常的なEC商品の補充・テスト販売には「小口×頻度」が最適です。急ぎの案件には航空便が向いており、納期を短縮できます。一方で、コストを最優先する場合は海上の小口便を選択することで単価を抑えられることがあります。複数の出荷をまとめる「統合出荷」や、SKUの種類が多い場合は「混載便」など、荷物の組み合わせ方にも工夫が必要です。さらに通関の手続きは国際発送の要となるため、必要書類の整備や関税率の把握を事前にしておくと遅延を減らせます。小口輸送は、柔軟性とスピード、そしてコストのバランスを上手に取ることが成功の鍵です。

料金の仕組みと費用の見積もり

中国から日本へ小口輸送を依頼する際の費用は、基本料金だけで決まるわけではありません。実際にはいくつかの要素が組み合わさり、荷物の性質や発送条件によって大きく変動します。ここでは「基本料金の内訳」「関税・消費税・保険のかかり方」「追加費用を抑えるコツと見積もりの読み方」の三つの観点から、分かりやすく解説します。初めての方でも理解しやすいよう、日常的な例を交えつつ進めます。

基本料金の内訳と計算方法

基本料金とは、荷物を輸送するために最初に発生する基本的な費用のことです。主な内訳は以下の通りです。

・運賃(輸送費): 荷物の大きさや重量、船便・航空便の選択によって決まります。小口輸送では重量ベースと体積ベースの「料金計算方式」が併用されることが多く、実際の支払額はどちらか高い方に合わせて算出されるケースが一般的です。

・梱包・取り扱い費: 荷物の保護やフォークリフトでの移動、倉庫での仕分け作業などにかかる費用です。低コストを狙う場合でも、輸送中の破損リスクを減らす適切な梱包は必須です。

・港湾・倉庫利用料: 出荷港・着荷港で発生する保管料や取り扱い費用。長期保管が発生すると追加費用が生じることがあります。

・書類作成費・手続き費: 通関時に必要な書類の作成や事務手続きにかかる費用。代行を依頼する場合、代行手数料に含まれることが多いです。

計算のポイントは「同じ荷物でも選ぶ業者・ルート・時期によって基本料金が変わる」という点です。見積もりを比較する際は、同じ条件での比較を心がけ、単純に運賃だけでなく、手数料や付帯費用がどう加算されているかを確認しましょう。

関税・消費税・保険のかかり方

輸入時の関税・消費税・保険は、最終的な支払額に大きく影響します。荷物の種類・価値・数量・用途により税率は異なります。

・関税: 一部の商品は関税が免除・軽減される場合があります。一般消費材は税率が比較的低めでも、衣料・家電・食品といったカテゴリでは高くなることがあります。関税は「課税価格×関税率」で計算されます。課税価格には商品代金、保険料、輸送費用の一部が含まれることが多い点を確認しましょう。

・消費税: 日本国内の消費税は通常の取引と同様、課税標準に対して税率を掛けて算出します。海外からの輸入では関税と同時に計算され、支払いのタイミングは通関時が一般的です。

・保険: 荷物の紛失・破損に備える保険です。リスクを減らすためには保険加入は有効ですが、保険料は荷物の価値や補償範囲で変動します。保険を付ける場合は、補償限度額と免責額を事前に確認しましょう。

ポイントは「税金と保険の仕組みを理解して、総費用の見積もりに反映させること」です。商品価値と保険の適用範囲を正確に伝えることで、過不足のない見積もりを得られます。

追加費用を抑えるコツと見積もりの読み方

追加費用を抑えるための実践的なコツをまとめます。

・適切な梱包を選ぶ: 軽量で頑丈な梱包は破損リスクを減らし、クレーム対応のコストを削減します。反面、過剰な梱包は重量を増やし、運賃を押し上げる可能性があるため、荷物の性質に合わせた梱包を選びましょう。

・出荷タイミングを工夫: 為替の変動や繁忙期を避けることで運賃が安定します。特に航空便は需要期に料金が上がりやすいので、余裕を持った出荷計画が有効です。

・複数荷物の統合: 同一宛先・同一出荷元なら、分割せず一括で出荷する方が割安になることが多いです。複数出荷を計画している場合は、統合の可否を代行業者に相談しましょう。

・見積もりの読み方: 見積もりは「基本料金+税金・保険+追加費用」の三本柱で構成されます。総額だけで判断せず、各項目の内訳を確認してください。特に「関税の課税価格に含まれる費用」や「保険適用範囲」「別途発生する手数料(書類作成・急ぎ対応料など)」をチェックすると良いです。

賢い見積もりは、出荷条件を正確に伝えることから始まります。荷物のカテゴリー、価値、数量、希望する配送日、保険の要否を事前に整理しておけば、過不足のない見積もりが受けられ、適切なコスト削減につながります。

中国輸入総合研究所では、中国から日本へ船便・航空便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

中国輸入総合研究所の物流コスト削減提案:輸送料金について

中国(全地域)→日本

◇輸送料金のレート表(kg単価表記)

南部(広東省・福建省)【中国輸入・優遇レート】

・4-10kg :1370円/1kg毎

・10-19kg :1050円/1kg毎

・20-49kg :590円/1kg毎

・50-99kg :480円/1kg毎

・100-299kg:325円/1kg毎

・300-499kg:310円/1kg毎

・500-999kg:305円/1kg毎

・1000-2000kg:295円/1kg毎

・2000kg- :290円/1kg毎

北部(上海・北京・山東省・浙江省など)・中国・Air:【航空便×中国輸入・優遇レート】

・4-10kg :1390円/1kg毎

・10-19kg :1240円/1kg毎

・20-49kg :740円/1kg毎

・50-99kg :660円/1kg毎

・100-299kg:540円/1kg毎

・500-999kg:500円/1kg毎

・1000-2000kg:490円/1kg毎

・2000kg- :460円/1kg毎

上記料金は、1kg毎のkg単価です。各重量毎の輸送料金レートは上記をご参考ください。

別途、上記輸送料金以外に燃油サーチャージが発生します。月別または週別の燃油サーチャージ料金がご利用配送会社別に発生します。

日本通関時に発生する関税、輸入消費税などは配送会社から御社に請求となります。

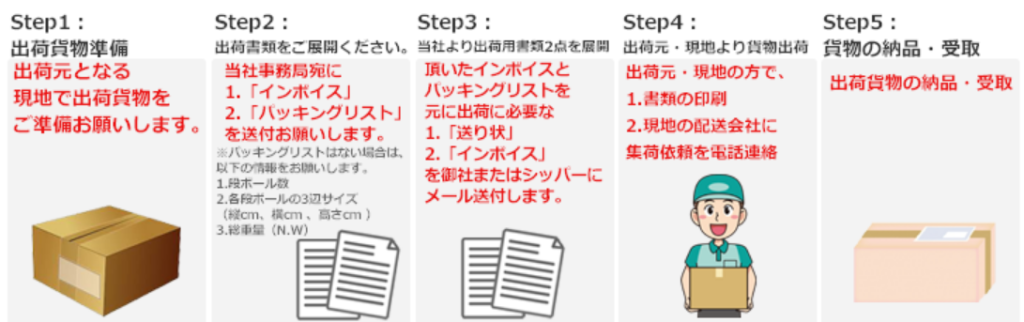

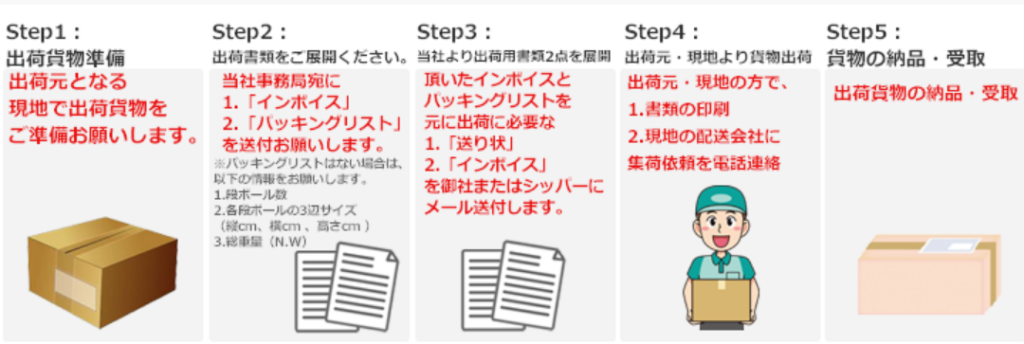

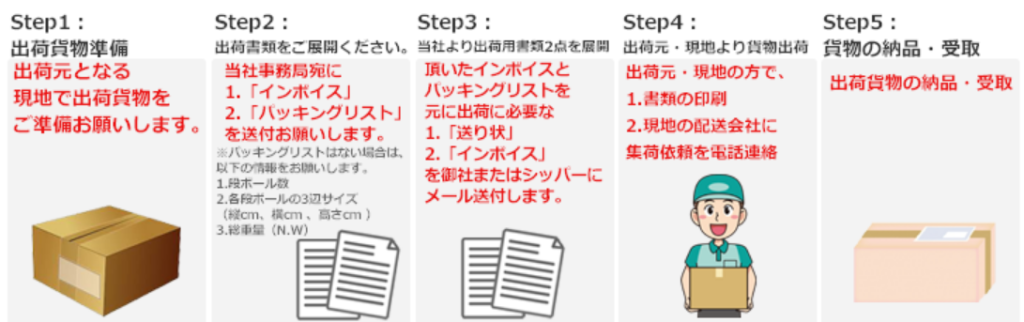

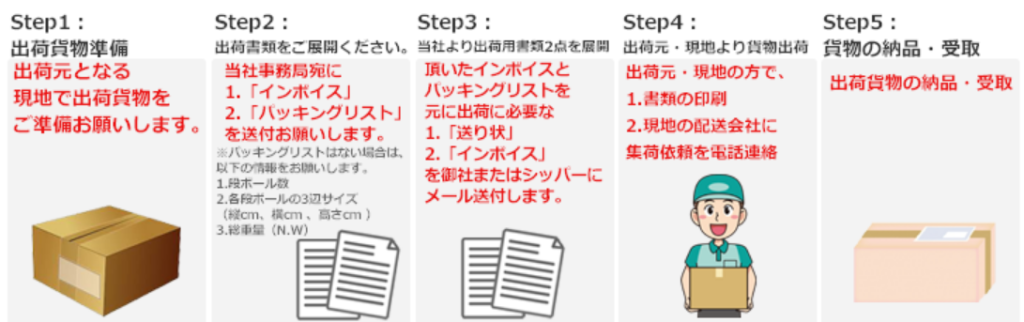

ご利用の流れ

中国輸入総合研究所は、貿易事業主様の国際貨物を輸送代行する国際物流・国際輸送(航空便)サービスを提供しています。

中国・香港を初め、台湾・韓国・欧米・欧州・東南アジア・インド・アフリカその他各国からの輸出入に対応しています。

大手クーリエ(Fedex・UPS・DHL)利用により、安定かつスピーディな納品はもちろん、中国物流エクスプレスが提供する圧倒的にローコストな輸送料金により、お取引様の既存の配送コストを削減し、調達コストを削減することにお役立ちさせていただきます。

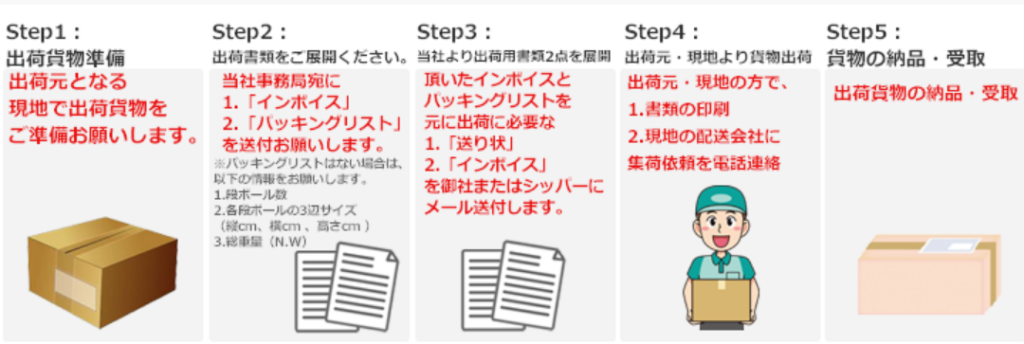

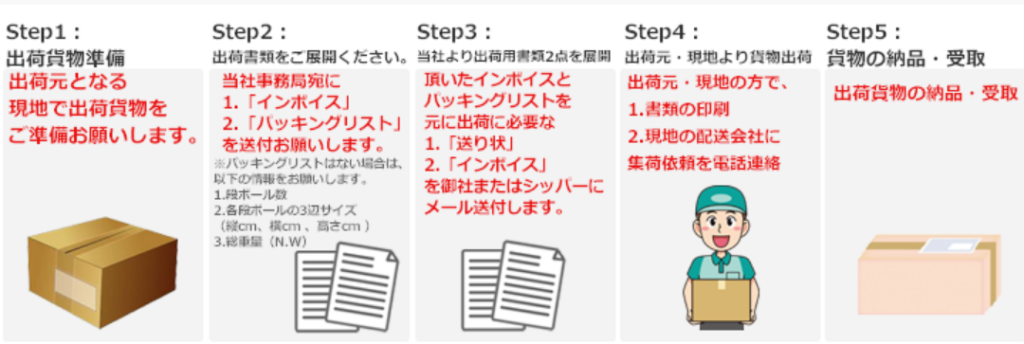

Step1:出荷貨物準備

ご依頼貨物を出荷元(シッパー)となる現地で、出荷準備(梱包&書類準備)をお願いします。

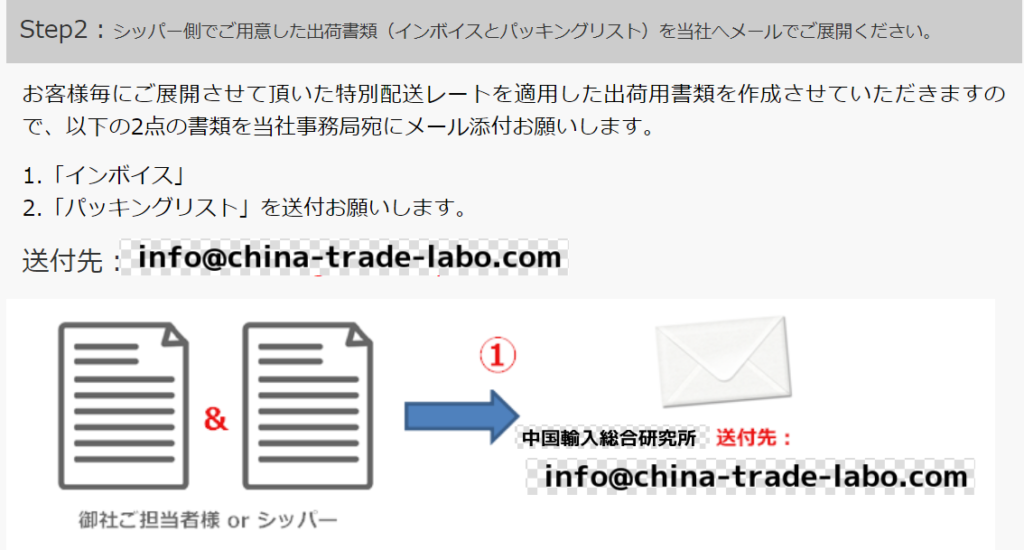

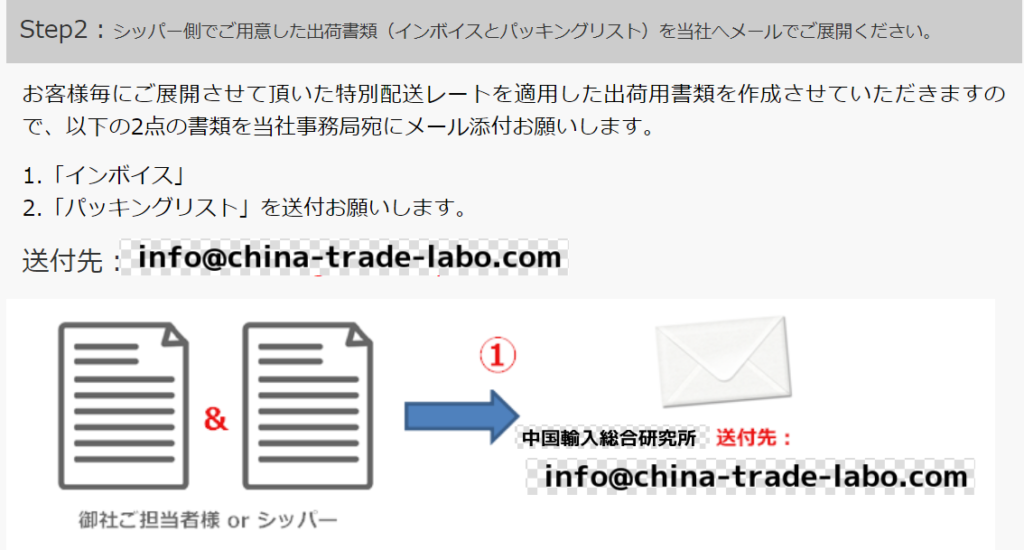

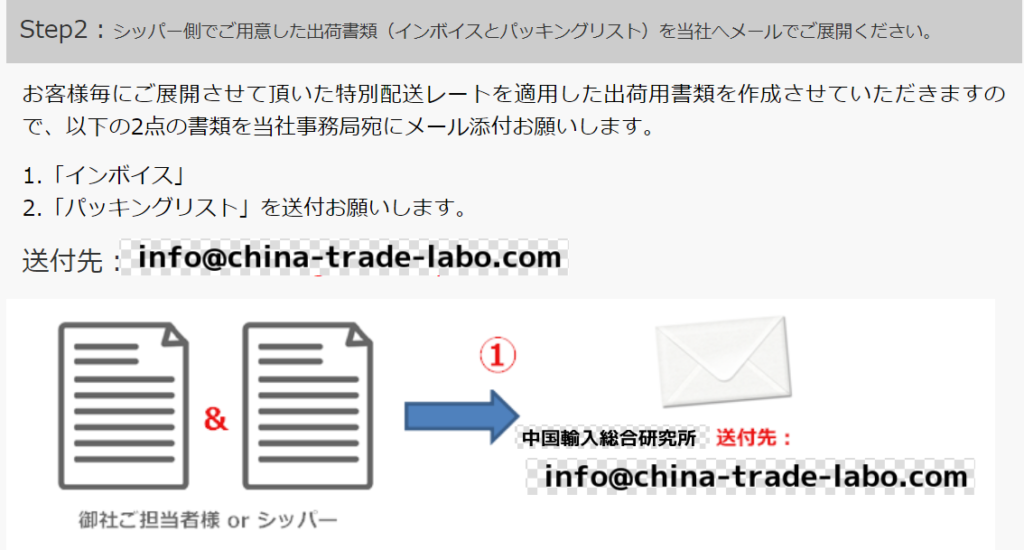

Step2:シッパー側でご用意した出荷書類(インボイスとパッキングリスト)を当社へメールご展開

お客様毎にご展開させて頂いた特別配送レートを適用した出荷用書類を作成させていただきますので、以下の2点の書類を当社事務局宛にメール添付お願いします。

1.「インボイス」

2.「パッキングリスト」を送付お願いします。

送付先:info@china-trade-labo.com

< インボイス上で情報不足となりやすい項目について>

1.郵便番号(出荷元となるシッパー側)

2.ご担当者名(出荷元となるシッパー側)

3.集荷先の電話番号 (出荷元となるシッパー側))

※上記3点の項目は書類作成上、必須となります。

情報が不足していると書類作成ができないため、必ず予めご確認の上、ご依頼のほうお願いいたします。

< パッキングリストの必須情報について>

1.出荷貨物の総段ボール数

2.各段ボールの3辺サイズ:縦cm、横cm 、高さcm を全てご展開。

3.総重量(N.W):梱包後の総重量記載。

※パッキングリスト上に上記3点の情報が不足しているケースがあります。書類作成に必須となりますので、必ず予めご確認の上、ご依頼のほうお願いいたします。

※パッキングリストがない場合は、上記3点の情報を出荷元(シッパー)にご確認いただき、情報のご展開お願いします。

< 輸送料金を決定する「適用重量」について>

IATA(国際航空運送協会)基準に基づき、「梱包後の実重量」と「梱包後の容積(体積)重量」の大きい方が「適用重量」として採用されます。

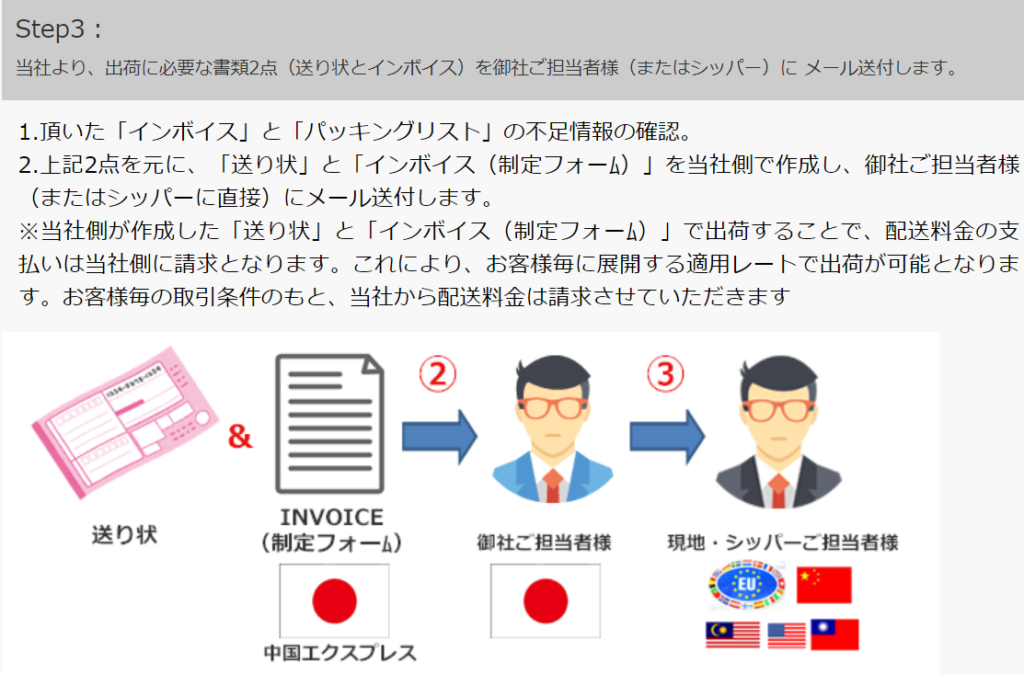

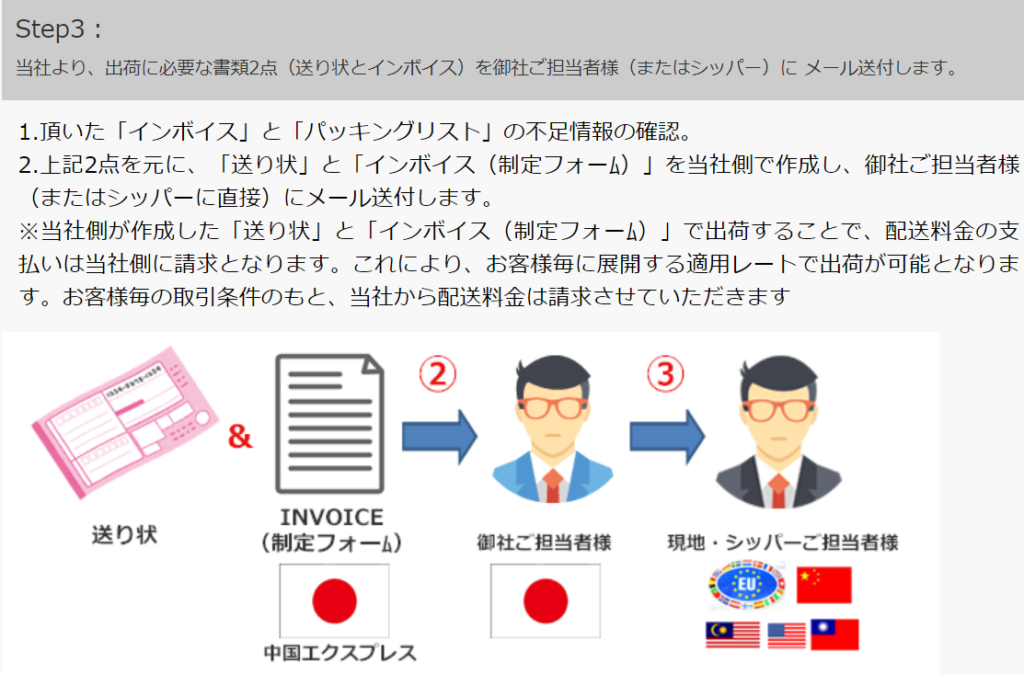

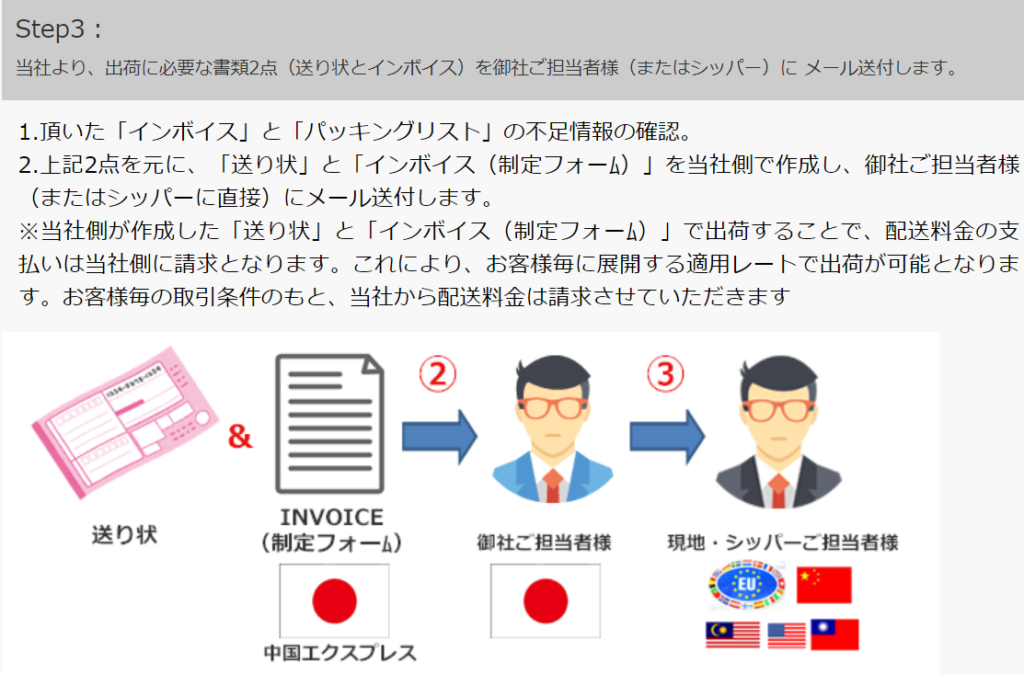

Step3:当社より、出荷に必要な書類2点(送り状とインボイス)を御社にご展開

当社より、出荷に必要な書類2点(送り状とインボイス)を御社ご担当者様(またはシッパー)に メール送付します。

1.頂いた「インボイス」と「パッキングリスト」の不足情報の確認。

2.上記2点を元に、「送り状」と「インボイス(制定フォーム)」を当社側で作成し、御社ご担当者様(またはシッパーに直接)にメール送付します。

※当社側が作成した「送り状」と「インボイス(制定フォーム)」で出荷することで、配送料金の支払いは当社側に請求となります。これにより、お客様毎に展開する適用レートで出荷が可能となります。お客様毎の取引条件のもと、当社から配送料金は請求させていただきます。

Step3(補足):中国税関での輸出通関手続きも問題なく対応が可能となります。

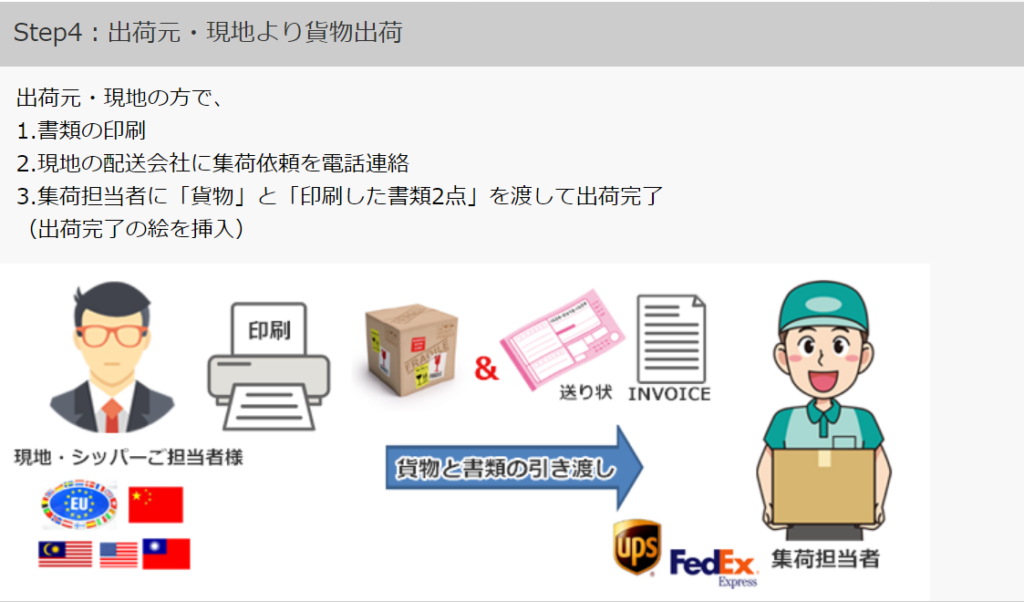

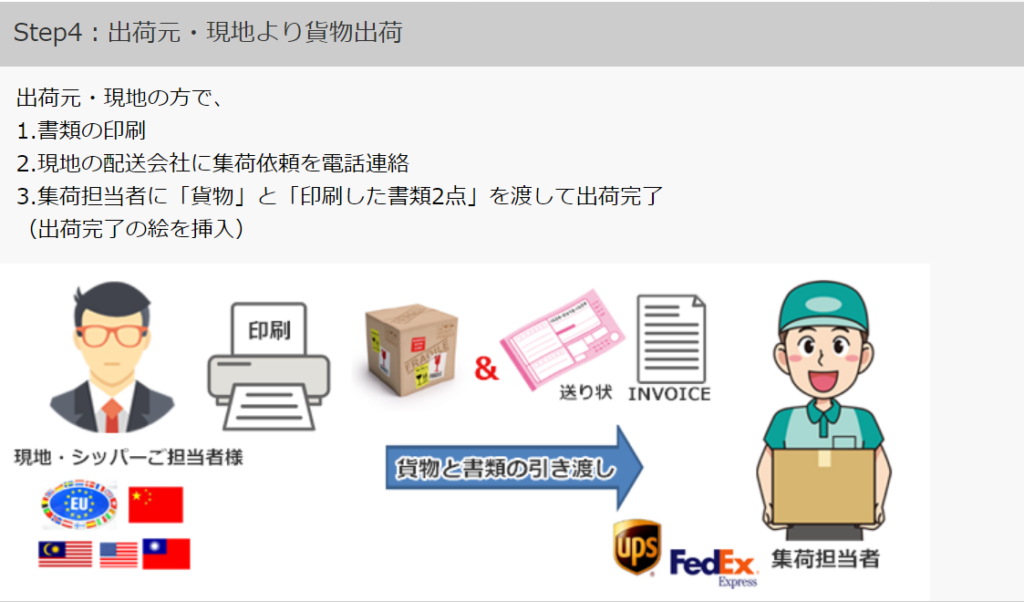

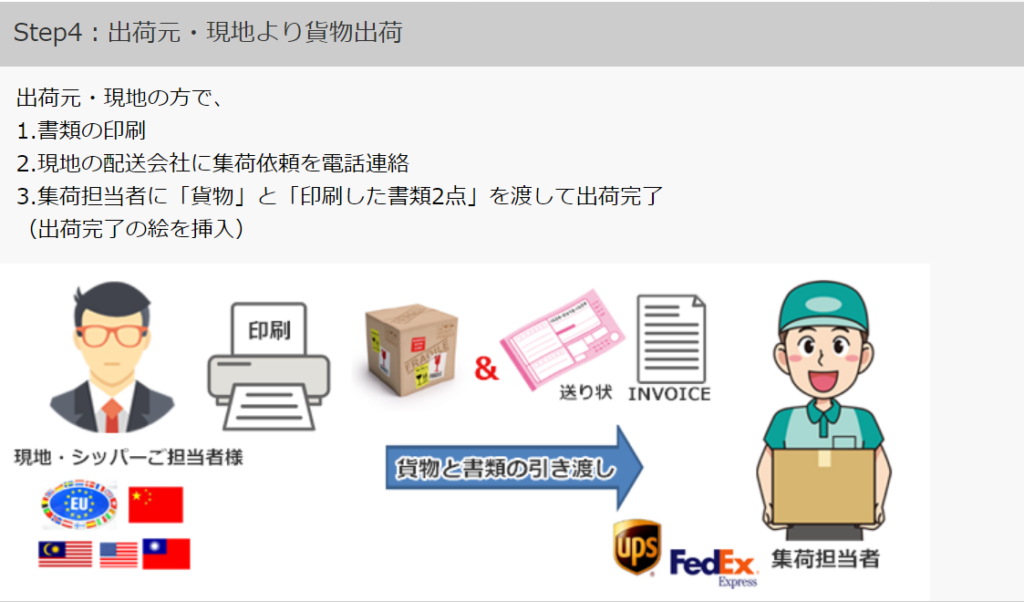

Step4:出荷元・現地より貨物出荷

出荷元・現地の方で、

1.書類の印刷

2.現地の配送会社に集荷依頼を電話連絡

3.集荷担当者に「貨物」と「印刷した書類2点」を渡して出荷完了

Step5:貨物の納品・受取

出荷完了後、トラッキングナンバー(追跡番号)のご連絡。 商品の納品となります。

中国輸入総合研究所では、中国から日本へ航空便・船便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

ご依頼の際はこちらの情報頂けましたら現地伝票作成可能となります。

ご入力フォーマット

◇集荷先情報(From情報)

1.会社名(または名前)

2.担当者名

3.郵便番号

4.住所

5.電話番号

※実際に集荷に行くところの情報です。

◇納品先住所(to情報)

1.会社名(または名前)(※必ず、英語表記でお願いします。)

2.担当者名(※必ず、英語表記でお願いします。)

3.郵便番号

4.住所(※必ず、英語表記でお願いします。)

5.電話番号

◇梱包情報

1.段ボール数

2.総重量

3.各段ボールの3辺サイズ(縦、横、高さcm)

◇インボイス情報

・商品名(必ず、英語表記でお願いします。)

・単価(単位はどちらでもかまいません)

・数量

<ご展開依頼>

・関税のお支払い請求書の設定登録が必要となります。(事務上2,3営業日要となります)

以下をご展開ください。

関税のお支払い先の

a.請求書発行先のご住所(郵便番号もお願いします)

b.会社名(正式名称と英語表記両方。㈱や㈲などあれば、なければ、なしで問題ないです)

c.電話番号(携帯番号以外の固定回線が必要です。)

d.担当者名

上記情報頂けましたら出荷手配可能となります。中国輸入総合研究所では、中国から日本へ航空便・船便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

ご依頼お待ちしております。

現在の出荷頻度や出荷コストなどございましたらお知らせ頂けると幸いです。

ご出荷予定日の件

ご出荷予定日はいつ頃を予定日についてもおっしゃっていただけますとスムーズとなります。

以下の上記レートで、ご出荷可能となります。

1.運賃+燃油30-40%前後(2024年近々)※コロナでWTI指数変動しております。

上記、運賃が重量に応じて発生します。

※事前に集荷先の現地郵便番号を、頂戴できればと思います。

集荷地域外の場合、別途1kgあたり50円の集荷地域外のピックアップチャージが

かかります。

※ご出荷前は、段ボールのサイズもご展開くださいませ。

容積重量計算と重量計算の大きい方が採用となります。

2.関税などの諸税について

納品後、配送会社より御社の方に関税などの支払いについては請求書が発行されま

す。

御社の方でお支払いお願い致します。

※運賃などは当社側の方に請求が来ますので、別途、当社と御社間で取引となりま

す。

※関税支払い用の設定をするのに2~3営業日程かかりますので、こちらが手配でき次

第のご依頼となりますので予めご了承ください。

お取引の流れについてもご案内させて頂きます。

コストに問題がなければ、お電話でご案内させて頂きます。

お取引の流れにつきまして(詳細版)

1.(現地工場) インボイスとパッキングリストのご用意

2.(御社→当社)上記1のファイルを当社宛にメール添付お願い致します。

3.(当社→御社)出荷書類を現地工場または、御社にメール添付します。

3の書類を現地工場に展開お願いします。

4.(現地工場) 現地配送会社に集荷依頼をかけて呼んでください。出荷書類を印刷

して、印刷した書類と貨物と一緒に引き渡しをお願い致します。

5.(御社)出荷完了後、御社ご指定納品先に納品となります。

1~5の流れで以上となります。

※1.原則、展開のレートとなりますが、配送会社の方で、「集荷地域外、もしくは遠

隔地配達地域」の場合は、

別途、最低2600円か50円/1kgが加算される形となります。大手クーリエからその他事

由による特別な項目でチャージを請求された場合は、実費請求させて頂きます。

※また、重量か容積重量が32kg以上の場合は、1段ボールあたり600円の別途チャージ

がかかります。

<流れ・詳細>

1.(御社側):インボイスとパッキングリストを当社までファイル添付お願いしま

す。

※インボイスは当社作成の書式をご活用ください。

※内容としては、以下の情報のご記載がある書式でお願いします。

・「重量」

・「容積重量」

・「商品名(英語)※商品が何かわかるようにお願いします。」

・シッパー情報(会社名、郵便番号、住所(集荷先住所)、担当者名、電話番号、

emailアドレス

※住所は、郵便番号も必ずお願いします。

・単価(インボイス記載の単価)

を網羅してください。

2.(当社):出荷書類となる「送り状」と「インボイス」のファイルをシッパーまた

は御社に送ります。

3.(当社):2と同時にメールで以下の内容を伝えます。

3-1:送り状とインボイスデータを印刷して、貨物の上に置いておくように指示し

ます。

3-2:当日中(集荷の時間帯が遅い場合は翌日)に 配送会社担当者を現地で集荷に

来て

もらうように電話で依頼をしてもらうようにシッパー側に指示します。

4.(配送会社):配送会社が集荷に行きます。集荷完了。

5.(当社):集荷が完了して、追跡番号が反映されます。追跡番号は出荷書類と一緒

に連絡させて頂きます。

6.御社に納品となります。

輸送期間について

配達日数(中国(全地域)→日本)

配達日数は現地出荷日より2~3日程度となります。

通関事情、天候その他諸事情などで配達が少し遅れる場合もございます。予めご了承ください。

中国輸入総合研究所では、中国から日本へ船便・航空便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

発生する費用項目について

1.輸送料金+燃油サーチャージ(当社→御社に請求)

2.日本通関時に発生する関税、輸入消費税、通関費用など。(配送会社より→御社に請求)

輸送料金を決定する「適用重量」について

IATA(国際航空運送協会)基準に基づき、「梱包後の実重量」と「梱包後の容積(体積)重量」の大きい方が「適用重量」として採用されます。

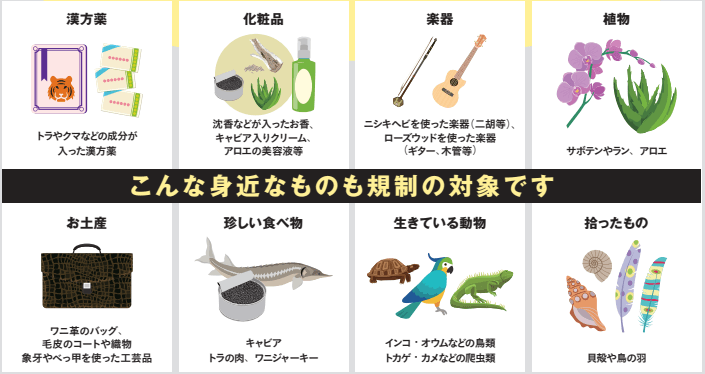

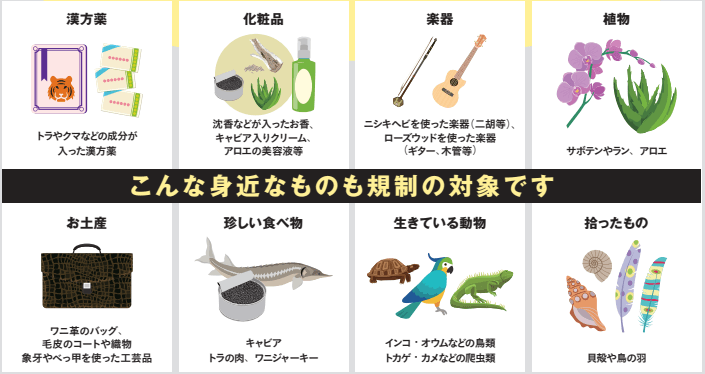

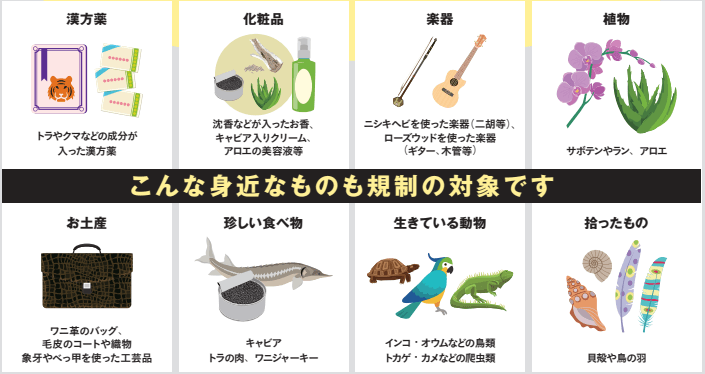

ワシントン条約の危険品についての知識

あ行 圧縮ガス・アルコール類・引火性液体・医薬品・医療器具・液体

か行 火器・弾薬・株券・貴金属・果物・ゴザ・気化性物品・切手 ・氷

さ行 証券類・債権・酸化物・スプレー類・植物・鉄砲類・生鮮類・信書 ・磁石

た行 刀剣類・種子・タバコ類・動物・毒物・通貨・賭博用品

な行 ナマモノ・肉類

は行 宝石類・爆発物・変腐敗物・美術品・ポルノ・粉末類

ま行 麻薬

や行 薬品類・有価証券

ら行 酪農品・ライター

わ行 藁・ワシントン条約品目

上記、記載商品以外にも出荷できない品目もございますので詳細は直接お問い合わせください。

取扱品目の制限・価格制限がある場合もございます。

以上が中国から日本へ格安配送する方法になります。

中国から日本へ早くて安く送れる発送代行会社を紹介

中国から日本へ商品を発送する際、コストと納期はビジネスの成否を左右します。今回は、初心者にも分かりやすく、安くて速い発送を実現する発送代行会社の選び方と実践ポイントを紹介します。具体的な代行会社の特徴や適したケースも併せて解説しますので、まずは自社の荷姿や納期の希望、予算感を整理してから読み進めてください。

リードタイムを短縮するための考え方

リードタイムを短くするには、出荷タイミング、輸送モード、通関手続きのスピードがカギになります。最も影響が大きいのは発送日と船便・航空便の選択、そして現地の通関実務です。代行会社を選ぶ際は、出荷日確定の柔軟性、出荷前検品、通関代行の実績、追跡精度を確認しましょう。

船便と航空便の比較と適した使い分け

・船便は一括でのコストを抑えやすく、重量や体積が大きい荷物に向いています。月間の出荷量が多く、急ぎでない場合に適しています。

・航空便は日数が短く、緊急の発注や小口荷物、小さめの荷物でも対応しやすいのが特徴です。高頻度・小口発送に強い代行会社を選ぶと良いでしょう。

実務では、通常は船便と航空便を組み合わせ、在庫状況やイベント時の需要を見越して柔軟に使い分けます。

コスト削減の基本方針

コストを抑える基本は「最適な重量・体積の把握」「複数荷物の統合出荷」「通関手続きの正確さ」です。荷物の「サイズと重量の最適化」や、出荷タイミングのずらし方、不要な保険を省く判断など、代行会社と事前にすり合わせを行いましょう。

代行会社の種類と特徴

– 総合型: 通関、倉庫保管、検品、配送まで一括対応。手続きの透明性が高く、初めての方にも使いやすいです。

– 専門型: 航空便・海上便の特定ルートに強く、費用対効果が高いケースが多いです。

– 国内配送提携型: 日本の配送網に強く、最終配送の遅延リスクを抑えやすい利点があります。

実践的な選び方ポイント

1) 対応エリアとサービス範囲を確認。中国の工場所在地と日本の配送先をカバーしているか。

2) 追跡機能と連携精度。荷物の現在地がリアルタイムで分かること、遅延時の連絡頻度。

3) 通関実績と成功率。特に関税分類の正確さと書類の揃え方が安定しているか。

4) 見積もりの透明性。基本料金・重量料金・関税・保険・追加費用の内訳が分かるか。

よくあるQ&A

Q: 初めてで不安があります。どの代行会社を選べば良い?

A: 総合型を第一候補として、実績とサポート体制が整っているところを選びましょう。問い合わせ時の対応の速さや日本語サポートの有無も判断基準になります。

導線設計のポイント

記事の締めとして、具体的な見積もり依頼の流れを案内します。まずは荷物の概要(品名、数量、重量・体積、箱サイズ、出荷元・出荷先、希望納期、必要な追跡サービス)を整理します。次に、2〜3社の見積もりを取り、内訳の比較表を作成。通関実績・納期実績・リスク回避策の確認を行い、契約条件(最小ロット、解約条件、保険範囲)をチェックします。最後に、実運用開始後は荷動きに応じて最適化を繰り返します。

航空便と船便は航空便輸送がメリットが高い可能性がある理由

中国から日本へ物を運ぶとき、航空便と船便にはそれぞれ特徴があります。結論から言うと、コストを抑えつつ“納期を守る”という点では航空便のメリットが大きいケースが多いです。ここでは、なぜ航空便が有利になる場面があるのか、初めての方にも分かりやすい言葉で解説します。

日数とリードタイムの違いが決め手になる場面

船便は荷物の体積や重量が大きいときに安くなることが多い一方で、船は海の状況次第で到着日が前後します。台風や港湾の混雑、税関処理のタイミングなどで遅延のリスクが高まります。対して航空便は飛行機の便数が安定しており、到着までの予測が立てやすいです。急ぎのタイミングで「予定通り届く」信頼性を重視するなら航空便のメリットが大きくなります。

配送ルートと頻度の違い

航空便は頻繁に出入庫があり、出荷スケジュールを柔軟に組みやすいです。小口の荷物でも航空便を選びやすく、出荷日の調整がしやすい点が強み。特にECや個人店のような小規模荷物・短納期のニーズには航空便の方が適していることが多いです。

関税・税金・保険のかかり方

航空便は貨物の追跡がしやすく、通関手続きの透明性が高い傾向があります。これにより申告ミスを減らせ、税関でのトラブルを避けやすくなります。保険も荷物の価値に対して適切にかけることが可能で、万一の紛失・破損時の補償範囲を確保しやすいのも航空便の利点です。

コストの見方と工夫次第での節約ポイント

航空便は単価が高く見えるかもしれませんが、近距離・小口・短納期の荷物では総コストを抑えやすい場合があります。複数点の出荷をまとめて航空便に切り替える、急ぎの荷物を優先して少量ずつ出荷する、などの組み合わせで費用対効果を最適化できます。

業者選びのポイント

航空便を選ぶ際は、以下のポイントを押さえると失敗を減らせます。

・日常的に日本と中国を結ぶ実績がある業者を選ぶ

・追跡サービスと通関実績が明確に公開されている

・船便との組み合わせ提案をしてくれる(小口でも対応可能な柔軟性)

こんなケースで航空便が向く

・納期が厳しい日程が決まっている場合

・小口・軽量でも速さが求められる商品(サンプル、季節品、限定品など)

・在庫回転を早めたいECショップや小売店

航空便輸送のグローバル輸出入サービスのご紹介。全カ国の輸出入の格安輸送に対応

中国から日本への輸送だけでなく、世界各国を結ぶ航空便輸送を、安価で信頼性の高いグローバル輸出入サービスとしてご提案します。初めての方にも分かりやすく、コスト削減のポイントと手続きの流れを、実務的な事例を交えて解説します。

なぜ航空便がグローバル輸送で選ばれるのか

航空便は船便に比べて到着までの日数が短く、在庫回転を早めたい場合に有利です。特に小口・中小ロットの商材では、急な市場の変動にも対応しやすい点がメリットです。ただし航空輸送は単価が高くなりがちなので、荷物の重量・体積・価値を適切に組み合わせ、費用対効果を意識した運用が重要です。

グローバル網の特徴と対応国・エリア

私たちのグローバル輸出入サービスは、アジア・欧州・北米を含む主要エリアをカバー。中国発の小口・中口の荷物も、現地の通関実務に精通した専任スタッフが対応します。以下の点が強みです。

・複数の航空キャリアと提携することで、出荷量に応じた最適ルートを選択

・通関書類の作成を標準化し、申告ミスを減らす

・貨物の追跡情報をリアルタイムで提供し、納期遅延を早期検知

費用構造とコスト削減のコツ

航空便の料金は「基本運賃+追加費用」で構成されます。基本運賃は距離・重量・体積に連動し、追加費用には手数料・保険・税関関連費用が含まれます。コスト削減には次の工夫が有効です。

- 荷物を小分けすぎず、パレット化など固定化で割安運賃を狙う

- 軽量・薄物は実際の重量より体積重量で計算されるケースがあるため、梱包設計を最適化

- 複数出荷をまとめる「集合発送」で運賃を抑える

- 信頼できる代行会社を選び、書類の不備を減らすことで通関遅延を回避

書類と通関の実務ポイント

航空便では正確な商業インボイス、梱包明細書、原産地証明などが求められます。これらを事前に揃え、現地規制に応じた表示を徹底することが納期短縮の近道です。私たちは以下を徹底してサポートします。

- インボイスの正確性チェックと必要項目の標準化

- 原産地証明・COOの適正な記載と提出

- 通関データの事前審査とリスク回避のアドバイス

リードタイムの目安とモニタリング方法

航空便のリードタイムは、出荷地・到着地・税関状況・季節要因で変動します。一般的には「出荷→空輸→各地の税関→配送」という流れで、抜けのない追跡情報があるとトラブルを未然に回避できます。私たちは出荷前に日程表を作成し、以下を共有します。

- 出荷準備完了日と実際の出発日

- 税関審査の想定所要時間と到着地の配送予定日

- 遅延リスクの早期通知と代替ルートの提案

業者選びのポイントと選定基準

グローバル輸出入サービスを選ぶ際は、以下の観点を重視しましょう。

- 対応エリアと取り扱い貨物の幅(小口・中口の実績)

- 通関実績とトラブル対応の速さ

- 荷物の追跡精度と透明性

- 見積もりの明確さと契約条件の分かりやすさ

- 現地サポート体制と緊急時の対応力

私たちの強みと導線

当社は中国発の小口・中口貨物を日本を含む全世界へ、コストを抑えつつ迅速に届ける体制を整えています。現地の通関ノウハウ、輸送手配の自動化、荷物ごとの最適ルート提案により、日常的なコスト削減と納期短縮を実現します。もし「もっと安く」「もっと早く」届けたいとお考えであれば、まずは現状の出荷量・荷姿・希望納期を教えてください。最適なプランと見積もりをご提案します。

中国輸入総合研究所では、中国から日本へ船便・航空便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

中国輸入総合研究所の物流コスト削減提案:輸送料金について

中国(全地域)→日本

◇輸送料金のレート表(kg単価表記)

南部(広東省・福建省)【中国輸入・優遇レート】

・4-10kg :1370円/1kg毎

・10-19kg :1050円/1kg毎

・20-49kg :590円/1kg毎

・50-99kg :480円/1kg毎

・100-299kg:325円/1kg毎

・300-499kg:310円/1kg毎

・500-999kg:305円/1kg毎

・1000-2000kg:295円/1kg毎

・2000kg- :290円/1kg毎

北部(上海・北京・山東省・浙江省など)・中国・Air:【航空便×中国輸入・優遇レート】

・4-10kg :1390円/1kg毎

・10-19kg :1240円/1kg毎

・20-49kg :740円/1kg毎

・50-99kg :660円/1kg毎

・100-299kg:540円/1kg毎

・500-999kg:500円/1kg毎

・1000-2000kg:490円/1kg毎

・2000kg- :460円/1kg毎

上記料金は、1kg毎のkg単価です。各重量毎の輸送料金レートは上記をご参考ください。

別途、上記輸送料金以外に燃油サーチャージが発生します。月別または週別の燃油サーチャージ料金がご利用配送会社別に発生します。

日本通関時に発生する関税、輸入消費税などは配送会社から御社に請求となります。

ご利用の流れ

中国輸入総合研究所は、貿易事業主様の国際貨物を輸送代行する国際物流・国際輸送(航空便)サービスを提供しています。

中国・香港を初め、台湾・韓国・欧米・欧州・東南アジア・インド・アフリカその他各国からの輸出入に対応しています。

大手クーリエ(Fedex・UPS・DHL)利用により、安定かつスピーディな納品はもちろん、中国物流エクスプレスが提供する圧倒的にローコストな輸送料金により、お取引様の既存の配送コストを削減し、調達コストを削減することにお役立ちさせていただきます。

Step1:出荷貨物準備

ご依頼貨物を出荷元(シッパー)となる現地で、出荷準備(梱包&書類準備)をお願いします。

Step2:シッパー側でご用意した出荷書類(インボイスとパッキングリスト)を当社へメールご展開

お客様毎にご展開させて頂いた特別配送レートを適用した出荷用書類を作成させていただきますので、以下の2点の書類を当社事務局宛にメール添付お願いします。

1.「インボイス」

2.「パッキングリスト」を送付お願いします。

送付先:info@china-trade-labo.com

< インボイス上で情報不足となりやすい項目について>

1.郵便番号(出荷元となるシッパー側)

2.ご担当者名(出荷元となるシッパー側)

3.集荷先の電話番号 (出荷元となるシッパー側))

※上記3点の項目は書類作成上、必須となります。

情報が不足していると書類作成ができないため、必ず予めご確認の上、ご依頼のほうお願いいたします。

< パッキングリストの必須情報について>

1.出荷貨物の総段ボール数

2.各段ボールの3辺サイズ:縦cm、横cm 、高さcm を全てご展開。

3.総重量(N.W):梱包後の総重量記載。

※パッキングリスト上に上記3点の情報が不足しているケースがあります。書類作成に必須となりますので、必ず予めご確認の上、ご依頼のほうお願いいたします。

※パッキングリストがない場合は、上記3点の情報を出荷元(シッパー)にご確認いただき、情報のご展開お願いします。

< 輸送料金を決定する「適用重量」について>

IATA(国際航空運送協会)基準に基づき、「梱包後の実重量」と「梱包後の容積(体積)重量」の大きい方が「適用重量」として採用されます。

Step3:当社より、出荷に必要な書類2点(送り状とインボイス)を御社にご展開

当社より、出荷に必要な書類2点(送り状とインボイス)を御社ご担当者様(またはシッパー)に メール送付します。

1.頂いた「インボイス」と「パッキングリスト」の不足情報の確認。

2.上記2点を元に、「送り状」と「インボイス(制定フォーム)」を当社側で作成し、御社ご担当者様(またはシッパーに直接)にメール送付します。

※当社側が作成した「送り状」と「インボイス(制定フォーム)」で出荷することで、配送料金の支払いは当社側に請求となります。これにより、お客様毎に展開する適用レートで出荷が可能となります。お客様毎の取引条件のもと、当社から配送料金は請求させていただきます。

Step3(補足):中国税関での輸出通関手続きも問題なく対応が可能となります。

Step4:出荷元・現地より貨物出荷

出荷元・現地の方で、

1.書類の印刷

2.現地の配送会社に集荷依頼を電話連絡

3.集荷担当者に「貨物」と「印刷した書類2点」を渡して出荷完了

Step5:貨物の納品・受取

出荷完了後、トラッキングナンバー(追跡番号)のご連絡。 商品の納品となります。

中国輸入総合研究所では、中国から日本へ航空便・船便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

ご依頼の際はこちらの情報頂けましたら現地伝票作成可能となります。

ご入力フォーマット

◇集荷先情報(From情報)

1.会社名(または名前)

2.担当者名

3.郵便番号

4.住所

5.電話番号

※実際に集荷に行くところの情報です。

◇納品先住所(to情報)

1.会社名(または名前)(※必ず、英語表記でお願いします。)

2.担当者名(※必ず、英語表記でお願いします。)

3.郵便番号

4.住所(※必ず、英語表記でお願いします。)

5.電話番号

◇梱包情報

1.段ボール数

2.総重量

3.各段ボールの3辺サイズ(縦、横、高さcm)

◇インボイス情報

・商品名(必ず、英語表記でお願いします。)

・単価(単位はどちらでもかまいません)

・数量

<ご展開依頼>

・関税のお支払い請求書の設定登録が必要となります。(事務上2,3営業日要となります)

以下をご展開ください。

関税のお支払い先の

a.請求書発行先のご住所(郵便番号もお願いします)

b.会社名(正式名称と英語表記両方。㈱や㈲などあれば、なければ、なしで問題ないです)

c.電話番号(携帯番号以外の固定回線が必要です。)

d.担当者名

上記情報頂けましたら出荷手配可能となります。中国輸入総合研究所では、中国から日本へ航空便・船便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

ご依頼お待ちしております。

現在の出荷頻度や出荷コストなどございましたらお知らせ頂けると幸いです。

ご出荷予定日の件

ご出荷予定日はいつ頃を予定日についてもおっしゃっていただけますとスムーズとなります。

以下の上記レートで、ご出荷可能となります。

1.運賃+燃油30-40%前後(2024年近々)※コロナでWTI指数変動しております。

上記、運賃が重量に応じて発生します。

※事前に集荷先の現地郵便番号を、頂戴できればと思います。

集荷地域外の場合、別途1kgあたり50円の集荷地域外のピックアップチャージが

かかります。

※ご出荷前は、段ボールのサイズもご展開くださいませ。

容積重量計算と重量計算の大きい方が採用となります。

2.関税などの諸税について

納品後、配送会社より御社の方に関税などの支払いについては請求書が発行されま

す。

御社の方でお支払いお願い致します。

※運賃などは当社側の方に請求が来ますので、別途、当社と御社間で取引となりま

す。

※関税支払い用の設定をするのに2~3営業日程かかりますので、こちらが手配でき次

第のご依頼となりますので予めご了承ください。

お取引の流れについてもご案内させて頂きます。

コストに問題がなければ、お電話でご案内させて頂きます。

お取引の流れにつきまして(詳細版)

1.(現地工場) インボイスとパッキングリストのご用意

2.(御社→当社)上記1のファイルを当社宛にメール添付お願い致します。

3.(当社→御社)出荷書類を現地工場または、御社にメール添付します。

3の書類を現地工場に展開お願いします。

4.(現地工場) 現地配送会社に集荷依頼をかけて呼んでください。出荷書類を印刷

して、印刷した書類と貨物と一緒に引き渡しをお願い致します。

5.(御社)出荷完了後、御社ご指定納品先に納品となります。

1~5の流れで以上となります。

※1.原則、展開のレートとなりますが、配送会社の方で、「集荷地域外、もしくは遠

隔地配達地域」の場合は、

別途、最低2600円か50円/1kgが加算される形となります。大手クーリエからその他事

由による特別な項目でチャージを請求された場合は、実費請求させて頂きます。

※また、重量か容積重量が32kg以上の場合は、1段ボールあたり600円の別途チャージ

がかかります。

<流れ・詳細>

1.(御社側):インボイスとパッキングリストを当社までファイル添付お願いしま

す。

※インボイスは当社作成の書式をご活用ください。

※内容としては、以下の情報のご記載がある書式でお願いします。

・「重量」

・「容積重量」

・「商品名(英語)※商品が何かわかるようにお願いします。」

・シッパー情報(会社名、郵便番号、住所(集荷先住所)、担当者名、電話番号、

emailアドレス

※住所は、郵便番号も必ずお願いします。

・単価(インボイス記載の単価)

を網羅してください。

2.(当社):出荷書類となる「送り状」と「インボイス」のファイルをシッパーまた

は御社に送ります。

3.(当社):2と同時にメールで以下の内容を伝えます。

3-1:送り状とインボイスデータを印刷して、貨物の上に置いておくように指示し

ます。

3-2:当日中(集荷の時間帯が遅い場合は翌日)に 配送会社担当者を現地で集荷に

来て

もらうように電話で依頼をしてもらうようにシッパー側に指示します。

4.(配送会社):配送会社が集荷に行きます。集荷完了。

5.(当社):集荷が完了して、追跡番号が反映されます。追跡番号は出荷書類と一緒

に連絡させて頂きます。

6.御社に納品となります。

輸送期間について

配達日数(中国(全地域)→日本)

配達日数は現地出荷日より2~3日程度となります。

通関事情、天候その他諸事情などで配達が少し遅れる場合もございます。予めご了承ください。

中国輸入総合研究所では、中国から日本へ船便・航空便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

発生する費用項目について

1.輸送料金+燃油サーチャージ(当社→御社に請求)

2.日本通関時に発生する関税、輸入消費税、通関費用など。(配送会社より→御社に請求)

輸送料金を決定する「適用重量」について

IATA(国際航空運送協会)基準に基づき、「梱包後の実重量」と「梱包後の容積(体積)重量」の大きい方が「適用重量」として採用されます。

ワシントン条約の危険品についての知識

あ行 圧縮ガス・アルコール類・引火性液体・医薬品・医療器具・液体

か行 火器・弾薬・株券・貴金属・果物・ゴザ・気化性物品・切手 ・氷

さ行 証券類・債権・酸化物・スプレー類・植物・鉄砲類・生鮮類・信書 ・磁石

た行 刀剣類・種子・タバコ類・動物・毒物・通貨・賭博用品

な行 ナマモノ・肉類

は行 宝石類・爆発物・変腐敗物・美術品・ポルノ・粉末類

ま行 麻薬

や行 薬品類・有価証券

ら行 酪農品・ライター

わ行 藁・ワシントン条約品目

上記、記載商品以外にも出荷できない品目もございますので詳細は直接お問い合わせください。

取扱品目の制限・価格制限がある場合もございます。

以上が中国から日本へ格安配送する方法になります。

日数と配送日程の目安

中国から日本へ小口輸送を依頼する際、実際にかかる日数は利用する輸送モードと通関の混雑状況、出荷元の準備状態によって変わります。ここでは海上小口と航空小口の目安日数、そして通関手続きの目安を、初めての方にも分かりやすいように具体的に整理します。全体の流れを把握しておくと、納期の見積もりやリードタイムの管理が格段に楽になります。

海上小口と航空小口の目安日数

海上小口輸送(船便)は、コストを抑える代わりに到着までの時間が長くなりがちです。目安としては、出発地の港を出てから日本の到着港へ着くまで約2週間前後が一般的です。さらに皮肉なことに、港湾の混雑時期(春の長期連休前後や年末年始)には遅延リスクが高まり、3週間以上かかることもあります。荷物の体積が小さくても、船内での積み替えや、港での仕分け・検査によって到着日が前後する点を見込んでおきましょう。

一方、航空小口輸送はスピード重視の選択肢です。空輸は船よりもはるかに早く、日本への到着は通常3〜7日程度です。混雑期には遅延が発生することもありますが、通関手続きがスムーズであれば、最短で2〜3日程度で受け取り可能なケースもあります。荷物の種類によっては税関検査の有無や検疫の関係で、到着までの時間が前後します。特に衣類や雑貨のような一般品は比較的短縮されやすい一方、壊れやすい電子機器や危険物を含む荷物は追加検査で時間を要する可能性があります。

通関・税関手続きの所要時間

通関手続きは、輸入申告の提出と審査、関税・消費税の支払い、必要書類の揃えが主な工程です。ざっくりの目安として、通関自体は航空便で1〜3日、海上便で3〜5日が標準的です。ただし以下の要因で前後します。

- 書類の正確さと揃え方:インボイス、パッキングリスト、原産地証明、MSDSなどが揃っていれば審査はスムーズです。

- 関税率の適用:カテゴリ分けが不明瞭だと税関での照合に時間がかかることがあります。

- 港湾・空港の混雑:繁忙期は処理待ちが発生します。

- 検査の有無:食品・化学品・電子機器などは抜き打ち検査が入りやすく、時間が延びます。

通関に関する手続きは、輸入代行業者を活用することで大幅に短縮できる場合が多いです。正確な書類準備と迅速な連携が、リードタイムを安定させる鍵になります。

配送遅延要因とスケジュール管理

配送日程を安定させるためには、遅延要因を事前に認識しておくことが重要です。主な遅延要因と対策は次のとおりです。

- 積み替え・輸送ルートの変更:港や空港の混雑、天候、機材の入荷状況でルートが変更になることがあります。余裕を持った出荷日を設定しましょう。

- 梱包状態や荷姿の問題:輸送中の衝撃や雨風を想定して適切な梱包を行い、ラベルや書類の見落としを防ぎます。

- 通関必要書類の不備:誤記載や不足があると審査が遅延します。代行業者に事前チェックを依頼すると安心です。

- 税関の審査基準の変動:税関の方針変更や新しい規制により、着荷時の待機期間が増えることがあります。

スケジュール管理のコツは、出荷時点での余裕日数を設定することと、追跡番号を活用してリアルタイムで状況を確認することです。また、複数の出荷を同時に行う場合は、出荷日を分散させ、全体の物流負荷を平準化する「統合出荷」も検討しましょう。

中国輸入小口輸送のメリットとデメリット

中国から日本へ小口で輸送するスタイルには、コストを抑えやすい点や在庫管理の柔軟性といった大きなメリットがあります。一方で、輸送期間の不確実さや品質リスク、手続きの複雑さといったデメリットも存在します。以下では、初心者にも分かる言葉で、実務の観点から要点を整理します。

コスト削減と小ロットの利点

小口輸送の最大の魅力は、在庫を大量に抱えずに済む点と、出荷単位を細かく調整できる点です。大量輸送に比べ、初期投資を抑えやすく、売れる時に合わせて発注を繰り返すことでリスクを減らせます。具体的には、在庫回転を早められるため、資金の滞留が少なくなり、資金繰りが安定します。さらに、EC市場の動きが急変しても、出荷量を調整しやすく、売れ筋を見極めながら調達量を調整できます。コスト面では、輸送費の単価は小口でも一定の割合で安くなるケースが多く、特に船便を使う場合は区画ごとに費用を抑えやすいのが特徴です。とはいえ、航空便と比較すると総費用は増える場合もあるため、商品の重量・体積・リードタイムを総合的に見て判断することが大切です。

柔軟性と在庫リスクの低減

小口輸送は出荷タイミングと数量の柔軟性が高く、季節変動やプロモーションに合わせて供給を調整しやすいのが強みです。小ロットでの発注は、売れ残りのリスクを抑えるのにも有効です。また、サプライチェーンの断絶や自然災害などの外部リスクが発生しても、影響を最小限に留めやすいという側面もあります。

ただし、在庫を多く抱えない反面、発注頻度が増えることで発注コストや梱包・発送の手間が増える場合もあるため、効率化の工夫が必要です。例えば、同一サプライヤーと信頼関係を築き、発注テンプレートと梱包規格を統一することで、出荷作業のムダを減らすことができます。

トラブルリスクと品質管理のポイント

小口輸送は「少量ずつ送る」がゆえに、品質トラブルが発生した場合の被害額が比較的小さく見える場合がありますが、実際には回収・交換・通関手続きの負担が大きくなることもあります。以下のポイントを押さえるとリスクを軽減できます。

1) 仕入先の品質保証と検品体制を事前に確認する。工場の設備・検査体制・第三者検査機関の活用をチェック。

2) 梱包基準を明確化し、重量・サイズ・申告内容を一致させる。荷物の破損を防ぐ梱包材と緩衝材の使用を徹底する。

3) 通関書類の正確さを担保する。インボイス・パッキングリスト・原産地証明など、必要書類を事前に揃え、申告内容と実際の品物が一致するよう管理する。

4) 追跡と連絡体制を整える。出荷・輸送中の状況を定期的に確認できる体制を作ることで、遅延や問題発生時の対応を迅速化できる。

5) 保険の検討。輸送中の破損・紛失に備え、適切な保険条件を設定することでリスクを分散できる。

海外輸送代行会社の選び方

中国から日本への輸送を安く抑えたいなら、まず信頼できる海外輸送代行会社を選ぶことが第一歩です。以下のポイントをチェックして、自分の荷物やビジネスに最適なパートナーを絞り込みましょう。専門用語は避け、分かりやすい言葉で解説します。

提供サービスの範囲と対応国・エリア

代行会社を選ぶときは、取り扱いサービスの「幅」と「深さ」を見ることが大切です。基本の輸送だけでなく、以下のような付帯サービスがあると、コストと手間の削減につながります。

・貨物の集荷・梱包支援: 小口荷物をまとめて発送できるサービスがあると、個別発送より単価が下がることがあります。

・複数モードの組み合わせ: 船便と航空便の組み合わせ、港間の陸送、倉庫保管、ラベル作成など、用途に合わせて選べると柔軟性が高いです。

・国・エリアの対応範囲: 中国発、日本着だけでなく、第三国経由や他のアジア諸国にも対応していると、多拠点展開やリードタイムの最適化がしやすくなります。

・通関サポートの有無: 通関手続きの代行があると、書類ミスや遅延を減らせます。通関実績が豊富なら安心感が増します。

ポイント:

- 自分の荷物のサイズ・重量・数量に応じた最適な発送モードを提案してくれるか。

- 発送先が日本国内の複数拠点なら、統合輸送のオプション(分納・一括発送)を提示してくれるか。

- ECサイトやB2B取引など、あなたのビジネス形態に適したパッケージが用意されているか。

追跡・通関実績と信頼性の見極め

コストだけでなく、信頼性も大切です。追跡性と実績がしっかりしている会社を選ぶと、遅延や紛失のリスクを抑えられます。

見極めポイント:

- リアルタイム追跡機能の有無と、荷物の現在地をいつでも確認できるか。

- 過去の通関実績(不申告・遅延の経験が少ないか、トラブル時の対応が迅速か)を公開しているか。

- 荷物種別(サンプル、雑貨、小型部品、危険物など)ごとの取扱実績と安全対策。

- 連絡窓口の対応体制(日本語対応の有無、問い合わせの返信速度)

実際に契約前には、実績資料の提供を依頼してみましょう。具体的な事例や先方の対処フローを聞くと、現場の動きが見えやすくなります。

見積もり比較と契約時のチェックポイント

複数社の見積もりを取り、総コストとサービス内容を比較するのが効果的です。安いだけでなく、長期的なコスト削減につながる要素を重視しましょう。

比較のポイント:

- 基本料金の内訳と適用条件(重量・体積・港代・燃油費など)

- 関税・消費税・保険料の算出方法と含まれる範囲

- 追加費用の有無と発生条件(遅延手数料、保管料、再梱包料など)

- 通関代行の実績と追加サポート料の有無

- 配送日程の目安と遅延時の補償・対応方針

- 契約条項の解釈が難しい点は、書面で具体的に確認すること

契約時のチェックポイントとしては次の3点を押さえるとスムーズです。

- サービスレベル合意(SLA)と対応時間の明確化

- 荷主保証の範囲と責任分担の明確化

- 解約・変更の条件と違約金の有無

最終的には、あなたの荷物の種類・出荷頻度・予算感に合わせて、最もコストパフォーマンスの高いパートナーを選ぶのがコツです。「安さ × 安心」になる組み合わせを探しましょう。必要なら、私たちの代行サービスが提供する一括見積り機能を活用して、適切なプランを一度に比較することも可能です。これにより、中国から日本へのリードタイムを短縮しつつ、船便を中心に費用を抑える道が見えてきます。

中国輸入総合研究所では、中国から日本へ船便・航空便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

中国輸入総合研究所の物流コスト削減提案:輸送料金について

中国(全地域)→日本

◇輸送料金のレート表(kg単価表記)

南部(広東省・福建省)【中国輸入・優遇レート】

・4-10kg :1370円/1kg毎

・10-19kg :1050円/1kg毎

・20-49kg :590円/1kg毎

・50-99kg :480円/1kg毎

・100-299kg:325円/1kg毎

・300-499kg:310円/1kg毎

・500-999kg:305円/1kg毎

・1000-2000kg:295円/1kg毎

・2000kg- :290円/1kg毎

北部(上海・北京・山東省・浙江省など)・中国・Air:【航空便×中国輸入・優遇レート】

・4-10kg :1390円/1kg毎

・10-19kg :1240円/1kg毎

・20-49kg :740円/1kg毎

・50-99kg :660円/1kg毎

・100-299kg:540円/1kg毎

・500-999kg:500円/1kg毎

・1000-2000kg:490円/1kg毎

・2000kg- :460円/1kg毎

上記料金は、1kg毎のkg単価です。各重量毎の輸送料金レートは上記をご参考ください。

別途、上記輸送料金以外に燃油サーチャージが発生します。月別または週別の燃油サーチャージ料金がご利用配送会社別に発生します。

日本通関時に発生する関税、輸入消費税などは配送会社から御社に請求となります。

ご利用の流れ

中国輸入総合研究所は、貿易事業主様の国際貨物を輸送代行する国際物流・国際輸送(航空便)サービスを提供しています。

中国・香港を初め、台湾・韓国・欧米・欧州・東南アジア・インド・アフリカその他各国からの輸出入に対応しています。

大手クーリエ(Fedex・UPS・DHL)利用により、安定かつスピーディな納品はもちろん、中国物流エクスプレスが提供する圧倒的にローコストな輸送料金により、お取引様の既存の配送コストを削減し、調達コストを削減することにお役立ちさせていただきます。

Step1:出荷貨物準備

ご依頼貨物を出荷元(シッパー)となる現地で、出荷準備(梱包&書類準備)をお願いします。

Step2:シッパー側でご用意した出荷書類(インボイスとパッキングリスト)を当社へメールご展開

お客様毎にご展開させて頂いた特別配送レートを適用した出荷用書類を作成させていただきますので、以下の2点の書類を当社事務局宛にメール添付お願いします。

1.「インボイス」

2.「パッキングリスト」を送付お願いします。

送付先:info@china-trade-labo.com

< インボイス上で情報不足となりやすい項目について>

1.郵便番号(出荷元となるシッパー側)

2.ご担当者名(出荷元となるシッパー側)

3.集荷先の電話番号 (出荷元となるシッパー側))

※上記3点の項目は書類作成上、必須となります。

情報が不足していると書類作成ができないため、必ず予めご確認の上、ご依頼のほうお願いいたします。

< パッキングリストの必須情報について>

1.出荷貨物の総段ボール数

2.各段ボールの3辺サイズ:縦cm、横cm 、高さcm を全てご展開。

3.総重量(N.W):梱包後の総重量記載。

※パッキングリスト上に上記3点の情報が不足しているケースがあります。書類作成に必須となりますので、必ず予めご確認の上、ご依頼のほうお願いいたします。

※パッキングリストがない場合は、上記3点の情報を出荷元(シッパー)にご確認いただき、情報のご展開お願いします。

< 輸送料金を決定する「適用重量」について>

IATA(国際航空運送協会)基準に基づき、「梱包後の実重量」と「梱包後の容積(体積)重量」の大きい方が「適用重量」として採用されます。

Step3:当社より、出荷に必要な書類2点(送り状とインボイス)を御社にご展開

当社より、出荷に必要な書類2点(送り状とインボイス)を御社ご担当者様(またはシッパー)に メール送付します。

1.頂いた「インボイス」と「パッキングリスト」の不足情報の確認。

2.上記2点を元に、「送り状」と「インボイス(制定フォーム)」を当社側で作成し、御社ご担当者様(またはシッパーに直接)にメール送付します。

※当社側が作成した「送り状」と「インボイス(制定フォーム)」で出荷することで、配送料金の支払いは当社側に請求となります。これにより、お客様毎に展開する適用レートで出荷が可能となります。お客様毎の取引条件のもと、当社から配送料金は請求させていただきます。

Step3(補足):中国税関での輸出通関手続きも問題なく対応が可能となります。

Step4:出荷元・現地より貨物出荷

出荷元・現地の方で、

1.書類の印刷

2.現地の配送会社に集荷依頼を電話連絡

3.集荷担当者に「貨物」と「印刷した書類2点」を渡して出荷完了

Step5:貨物の納品・受取

出荷完了後、トラッキングナンバー(追跡番号)のご連絡。 商品の納品となります。

中国輸入総合研究所では、中国から日本へ航空便・船便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

ご依頼の際はこちらの情報頂けましたら現地伝票作成可能となります。

ご入力フォーマット

◇集荷先情報(From情報)

1.会社名(または名前)

2.担当者名

3.郵便番号

4.住所

5.電話番号

※実際に集荷に行くところの情報です。

◇納品先住所(to情報)

1.会社名(または名前)(※必ず、英語表記でお願いします。)

2.担当者名(※必ず、英語表記でお願いします。)

3.郵便番号

4.住所(※必ず、英語表記でお願いします。)

5.電話番号

◇梱包情報

1.段ボール数

2.総重量

3.各段ボールの3辺サイズ(縦、横、高さcm)

◇インボイス情報

・商品名(必ず、英語表記でお願いします。)

・単価(単位はどちらでもかまいません)

・数量

<ご展開依頼>

・関税のお支払い請求書の設定登録が必要となります。(事務上2,3営業日要となります)

以下をご展開ください。

関税のお支払い先の

a.請求書発行先のご住所(郵便番号もお願いします)

b.会社名(正式名称と英語表記両方。㈱や㈲などあれば、なければ、なしで問題ないです)

c.電話番号(携帯番号以外の固定回線が必要です。)

d.担当者名

上記情報頂けましたら出荷手配可能となります。中国輸入総合研究所では、中国から日本へ航空便・船便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

ご依頼お待ちしております。

現在の出荷頻度や出荷コストなどございましたらお知らせ頂けると幸いです。

ご出荷予定日の件

ご出荷予定日はいつ頃を予定日についてもおっしゃっていただけますとスムーズとなります。

以下の上記レートで、ご出荷可能となります。

1.運賃+燃油30-40%前後(2024年近々)※コロナでWTI指数変動しております。

上記、運賃が重量に応じて発生します。

※事前に集荷先の現地郵便番号を、頂戴できればと思います。

集荷地域外の場合、別途1kgあたり50円の集荷地域外のピックアップチャージが

かかります。

※ご出荷前は、段ボールのサイズもご展開くださいませ。

容積重量計算と重量計算の大きい方が採用となります。

2.関税などの諸税について

納品後、配送会社より御社の方に関税などの支払いについては請求書が発行されま

す。

御社の方でお支払いお願い致します。

※運賃などは当社側の方に請求が来ますので、別途、当社と御社間で取引となりま

す。

※関税支払い用の設定をするのに2~3営業日程かかりますので、こちらが手配でき次

第のご依頼となりますので予めご了承ください。

お取引の流れについてもご案内させて頂きます。

コストに問題がなければ、お電話でご案内させて頂きます。

お取引の流れにつきまして(詳細版)

1.(現地工場) インボイスとパッキングリストのご用意

2.(御社→当社)上記1のファイルを当社宛にメール添付お願い致します。

3.(当社→御社)出荷書類を現地工場または、御社にメール添付します。

3の書類を現地工場に展開お願いします。

4.(現地工場) 現地配送会社に集荷依頼をかけて呼んでください。出荷書類を印刷

して、印刷した書類と貨物と一緒に引き渡しをお願い致します。

5.(御社)出荷完了後、御社ご指定納品先に納品となります。

1~5の流れで以上となります。

※1.原則、展開のレートとなりますが、配送会社の方で、「集荷地域外、もしくは遠

隔地配達地域」の場合は、

別途、最低2600円か50円/1kgが加算される形となります。大手クーリエからその他事

由による特別な項目でチャージを請求された場合は、実費請求させて頂きます。

※また、重量か容積重量が32kg以上の場合は、1段ボールあたり600円の別途チャージ

がかかります。

<流れ・詳細>

1.(御社側):インボイスとパッキングリストを当社までファイル添付お願いしま

す。

※インボイスは当社作成の書式をご活用ください。

※内容としては、以下の情報のご記載がある書式でお願いします。

・「重量」

・「容積重量」

・「商品名(英語)※商品が何かわかるようにお願いします。」

・シッパー情報(会社名、郵便番号、住所(集荷先住所)、担当者名、電話番号、

emailアドレス

※住所は、郵便番号も必ずお願いします。

・単価(インボイス記載の単価)

を網羅してください。

2.(当社):出荷書類となる「送り状」と「インボイス」のファイルをシッパーまた

は御社に送ります。

3.(当社):2と同時にメールで以下の内容を伝えます。

3-1:送り状とインボイスデータを印刷して、貨物の上に置いておくように指示し

ます。

3-2:当日中(集荷の時間帯が遅い場合は翌日)に 配送会社担当者を現地で集荷に

来て

もらうように電話で依頼をしてもらうようにシッパー側に指示します。

4.(配送会社):配送会社が集荷に行きます。集荷完了。

5.(当社):集荷が完了して、追跡番号が反映されます。追跡番号は出荷書類と一緒

に連絡させて頂きます。

6.御社に納品となります。

輸送期間について

配達日数(中国(全地域)→日本)

配達日数は現地出荷日より2~3日程度となります。

通関事情、天候その他諸事情などで配達が少し遅れる場合もございます。予めご了承ください。

中国輸入総合研究所では、中国から日本へ船便・航空便にて格安配送いたします。輸出入ともに対応しておりますので是非ご相談・お問合せくださいませ。

発生する費用項目について

1.輸送料金+燃油サーチャージ(当社→御社に請求)

2.日本通関時に発生する関税、輸入消費税、通関費用など。(配送会社より→御社に請求)

輸送料金を決定する「適用重量」について

IATA(国際航空運送協会)基準に基づき、「梱包後の実重量」と「梱包後の容積(体積)重量」の大きい方が「適用重量」として採用されます。

ワシントン条約の危険品についての知識

あ行 圧縮ガス・アルコール類・引火性液体・医薬品・医療器具・液体

か行 火器・弾薬・株券・貴金属・果物・ゴザ・気化性物品・切手 ・氷

さ行 証券類・債権・酸化物・スプレー類・植物・鉄砲類・生鮮類・信書 ・磁石

た行 刀剣類・種子・タバコ類・動物・毒物・通貨・賭博用品

な行 ナマモノ・肉類

は行 宝石類・爆発物・変腐敗物・美術品・ポルノ・粉末類

ま行 麻薬

や行 薬品類・有価証券

ら行 酪農品・ライター

わ行 藁・ワシントン条約品目

上記、記載商品以外にも出荷できない品目もございますので詳細は直接お問い合わせください。

取扱品目の制限・価格制限がある場合もございます。

以上が中国から日本へ格安配送する方法になります。

速くて安い配送を実現する実践術

中国から日本へ安く、しかもスピーディに荷物を届けるには、発送のタイミング・梱包・出荷の統合、そして通関の正確さを意識した実践的な工夫が欠かせません。本章では、初心者にも取り組みやすい具体的な方法を、分かりやすい言葉で紹介します。コストを抑えつつ、納期を崩さない運用ノウハウを身につけましょう。

発送タイミングと梱包の工夫

発送タイミングは、在庫状況と需要のピークを見据えて決めるのが基本です。需要が低い時期に出荷を集中させると物流費が抑えられ、逆に需要が高まる前に前もって出荷しておけば、機会損失を減らせます。具体的には、以下のポイントを押さえましょう。

1) 需要予測に基づくタイミング設定:過去の販売データや市場動向を元に、月次の出荷スケジュールを作成。季節変動が大きい商品は、在庫を増やすタイミングを前倒しに。

2) 出荷量の分散と統合のバランス:小口を多頻度で出すより、複数回に分けて出荷する場合でも、同一の便へ統合できる場合は統合する。これにより船便の割安性を生かしつつ、急ぎの需要にも対応できます。

3) 梱包の工夫:箱のサイズを標準化し、重量を適正に保つことで、運賃の無駄を減らします。軽くても壊れやすい商品の場合は緩衝材を適切に使い、再梱包の手間を減らしましょう。航空便・船便ともに、箱の硬度と積載効率を高める設計がコスト削減に直結します。

4) 付帯サービスの整理:ドアtoドアの配送を想定している場合、荷受け・配送のタイムラインを事前に決め、遅延時の連絡ルールを明確化しておくと、トラブル時の追加費用を抑えられます。

複数出荷の統合・最適化

複数の発送を1つの便に統合する「グループ化」は、コスト削減の近道です。統合のコツは以下。

1) 出荷先・荷姿の整理:同一地域・同一港・同一形状の荷物をまとめると、コンテナ内の配置を最適化でき、輸送費が下がります。

2) 出荷スケジュールの調整:出荷日を揃えることで、満載状態の船便・航空便を選択でき、座席やキャパシティのムダを減少させます。

3) 重量と体積のバランス:軽量だが体積の大きい荷物は、特定の梱包方法で体積を抑える工夫が必要です。逆に重量が重い荷物は、容積を抑えることで単価を抑えられます。

4) 代替ルートの検討:海上・航空の組み合わせ、港・空港の近さ、現地の配送網を比較し、最もコスト対効果が高いルートを選択します。急ぎでなければ海上を中心に置くと大幅な費用削減が可能です。

5) 出荷管理ツールの活用:複数出荷を視覚的に把握できるツールを使えば、どの荷物がどの便に乗るか、遅延リスクはどこか、すぐに把握できます。適切な追跡とスケジュール管理が、余計な費用の発生を抑えます。

書類準備と通関の正確さ

国際輸送の要は書類の正確さと通関のスムーズさです。不備や記入ミスは遅延・追加費用の大きな原因になります。以下を徹底しましょう。

1) インボイスとパッキングリストの整合:商品名・HSコード・数量・価格の表記を統一し、現地の規格に適合するよう調整します。価格は実際の取引価額を正確に記録しましょう。

2) 原産地証明・適用関税率の事前確認:対象商品の原産地と関税率を事前に調べ、関税計算を正確に行います。必要な場合は原産地証明を用意します。

3) 輸出入申告の準備:海上・航空それぞれの申告書類を理解し、輸出者・輸入者情報、品目、数量、重量を正確に記載します。税関に提出するタイミングも把握しておきましょう。

4) 梱包の表示とラベリング:危険物・冷蔵品・壊れ物など取扱い注意の表示を適切に行い、輸送途中の取り扱いミスを減らします。

5) 書類のデジタル管理:原本をスキャンして電子データで保存しておくと、紛失時の再発行がスムーズです。荷札や問い合わせ番号を一元管理することで、追跡精度が向上します。

6) 通関業者の協力:自社で全て進めるのが難しい場合は、経験豊富な通関業者を活用しましょう。正確な申告とチョイスにより、関税の過払いを防ぎ、遅延を回避できます。

これらの実践を日常の運用として取り入れれば、発送コストを抑えつつ、納期遵守と高品質なサービスを両立できるようになります。私たちの海外輸送代行サービスは、中国発-日本着の小口配送に強みを持ち、発送タイミングの最適化、複数出荷の統合、正確な書類作成を通じて、コスト削減とリードタイムの短縮を実現します。まずは無料の見積もり・相談からお気軽にご相談ください。

中国発のおすすめ海外輸送代行会社を紹介

中国から日本へ商品を出す際、輸送コストを抑えつつ納期を安定させるには信頼できる代行会社の選択が鍵です。以下では、コスト削減とスムーズな通関を両立しやすい3つの代行会社を、特徴と適したケースの観点からわかりやすく解説します。初めての方でもイメージしやすいよう、具体的な使い方や選び方のポイントも併せてご紹介します。

中国輸入総合研究所の特徴と適したケース

特徴

– 総合的なサポート力:中国国内の仕入れ・梱包・配送・通関までを一括でサポート。中小企業や個人事業主の「全部を任せたい」ニーズに合いやすい体制です。

– コスト感の見える化:中国発の物流を複数のルートで比較提案。港ごとの料金の違いや出荷タイミングの最適化を提案してくれるため、予算計画が立てやすいのが魅力です。

– 豊富な経験と実績:さまざまな商材・重量帯に対応しており、初めての輸入でも通関の壁を低くしてくれます。

適したケース

- 小規模〜中規模の商材を複数回出荷する場合

- 通関手続きや現地物流の手配を全て任せたい初心者〜中級者

- コストの見える化と複数ルートの比較を重視するケース

- 中国国内の工場やサプライヤーとの連携を一貫して任せたい場合

使い方のポイント

- 事前に荷姿・重量・数量を整理して見積りを依頼すると、費用の比較がしやすくなります。

- 通関実績のある担当者にケース別のリスクと対策を確認しておくと安心です。

佐川グローバルの特徴と適したケース

特徴

– 大手安心感と網羅性:日本の配送網と国際輸送を結ぶシステムがしっかりしており、国内配送と海外発送を組み合わせた一体運用が得意です。

– 通関サポートの安定性:各国の通関実務に強く、書類不備を減らすノウハウが蓄積されています。特に日系クライアントへの対応力が高い点が魅力。

– 配送日程の管理力:出荷から国内配送までのリードタイムを見える化してくれるため、納期管理が楽になります。

適したケース

- 日本国内の顧客へ直接発送したい場合。特にD2Cや小売向けで「日本国内配送まで一括したい」ケースに適しています。

- 通関トラブルが不安な商材や初めての輸入で、信頼性重視の方

- 複数の出荷先(ECサイト倉庫・実店舗)へ一括配送したいケース

使い方のポイント

- 国内配送網の強さを活かすため、倉庫拠点をどこに置くかを事前に相談しておくと配送コストを削減しやすいです。

- 書類の正確さを最優先に、出荷前に通関要件の確認と必要書類の整備を徹底しましょう。

ヤマトグローバルの特徴と適したケース

特徴

– 日本でのブランド力と信頼性:ヤマトグローバルは日本市場での展開実績が豊富で、顧客への配送品質や追跡情報の提供が安定しています。

– 多様な輸送モードと連携:海上・航空を組み合わせた適切な輸送設計を提案でき、荷物の性質に合わせた最適化が得意です。

– サポートの柔軟さ:小ロット・複数回の shipments に対応する際の柔軟な対応力が魅力です。

適したケース

- 日本国内の顧客向けに、納期と追跡性を重視する場合

- 小ロットの商品を頻繁に出荷するケース

- ブランド価値を保ちながら安全・確実に荷物を運びたい場合

使い方のポイント

- 追跡・通知の仕様を事前に確認し、顧客への情報提供体制を整えましょう。

- 梱包・ラベリングの基準をヤマトグローバルと合わせることで、現地での取り扱いミスを減らせます。

中国輸入総合研究所では、中国輸入代行ビジネスのこれらの問題をすべて解決するリソースを持っています。お気軽にお問い合わせ内容に合わせてご相談ください。

中国輸入代行ビジネス攻略のアプローチ

中国輸入代行サービス(タオバオ・アリババ仕入れ代行)

中国OEM・OEM代行サービス

Amazonコンサルティング

Amazon運営代行サービス

海外物流代行サービス

まとめ

中国輸入代行を利用することで、語学の壁や輸入の複雑性を乗り越え、スムーズに商品を輸入することができます。信頼できる代行業者を見つけ、サービス内容と料金をしっかり確認した上で、あなたのビジネスに最適な輸入プロセスを構築しましょう。次のステップとして、具体的な業者選びの基準を理解し、見積もりの依頼から始めてください。

中国輸入代行における格安業者の利用は、コスト削減と効率化を実現する有効な手段ですが、

サービスの質やサポート体制、隠れたコストなど、総合的な観点から慎重に業者を選定することが重要です。

自身のビジネスモデルや輸入の目的に最も適した代行業者を見極め、効果的に利用することで、輸入ビジネスの成功につなげることができます。

0から、中国輸入の仕入れ依頼をするのには、業者の確認に時間と労力がかかりすぎるかと思います。中国輸入総合研究所では、創業11期目、中国仕入れ案件を累計50000件以上取引をしてきており、中国の商習慣や取引のケーススタディを老舗業者として数多く経験してきております。

中国輸入について回るのは「リスク」です。ここをヘッジしてビジネスをするのにはプロの代行業者に依頼をして取引を行うことが健全です。

中国輸入総合研究所では、「中国輸入初めての方」向けに特化した仕入れ対応業務も行っております。

無料でご相談できますので、中国輸入仕入れを依頼したい・タオバオ・1688.com・アリババドットコムで仕入れをしたい、という方はぜひお気軽にご相談ください。

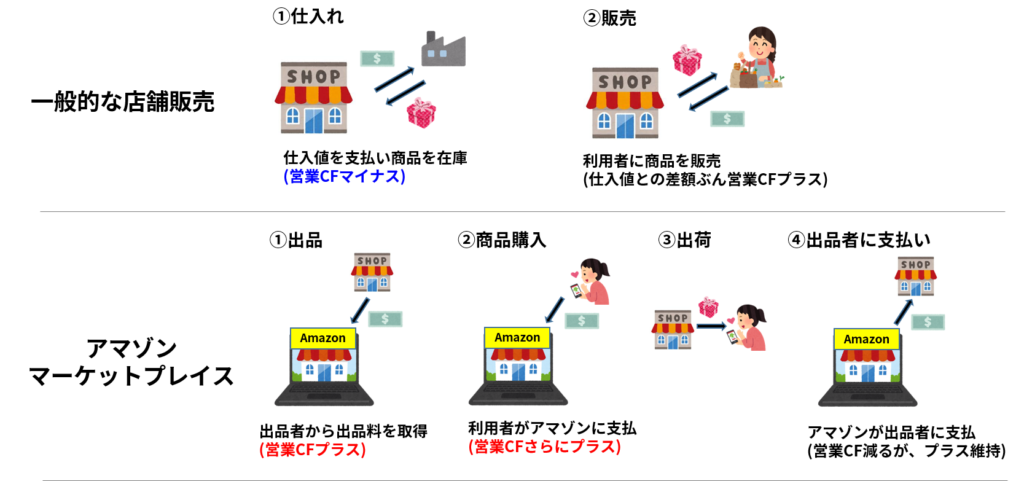

【番外編:副業・サイドビジネス時代のススメ】アマゾンで稼ぐ方法のススメ:アマゾンマーケットプレイスで出品してみませんか?

中国輸入総合研究所では、Amazonマーケットプレイスの出店サポートや、大口出品登録などのサポートも行っております。

Amazonは購入者の方多いと思いますが自分でも出品ができるビジネスモデルになっています。中国輸入総合研究所では、副業時代・アマゾン販売をサポートします。

Amazonでご自身でも販売ができます。メルカリはフリマですが、「ビジネスとしてフリマでも新品でも」ビジネスが日本一の流通総額プラットフォームとなるamazonジャパンでビジネスができます。

Amazonは購入者の方が多いと思いますが「ご自身で出店して販売」が可能なビジネスモデルになっています。自分の商品を販売する・自社ブランドを立ち上げてアマゾンで販売するなど夢を実現ができるプラットフォームとなります。

Amazonを使ってビジネスデビューされたい方はぜひお気軽にご相談ください。

Amazon物販・AmazonOEMなど経験豊富に対応ができます。

中国輸入総合研究所では、Amazonマーケットプレイス出店のフルサポートを行っております。

「販路の決定」「商品ページ戦略」や「販売後の広告運用」など、販売上のパフォーマンスをどう高めていくかなどもレクチャーさせていただいています。

商品リサーチまでは分かったが、その後の販売戦略や「どうやって有利にビジネスを進めていくか」という点についてご興味のある方はぜひ一度、中国輸入総合研究所にご相談ください。

諸々お客様のニーズに合わせたコンサルティングも行っております。

Amazon販売・ヤフーショッピング・楽天市場での販売の高いレベルのノウハウを保有しております。

中国輸入する際のアリババ仕入れは、経験豊富で信頼できる業者に依頼がおすすめ

中国輸入での仕入れは経験豊富な信頼できる業者に依頼しましょう。

中国輸入総合研究所では、累計50000件以上の中国仕入れを対応してきています。

0から、中国輸入の仕入れ依頼をするのには、業者の確認に時間と労力がかかりすぎるかと思います。中国輸入総合研究所では、創業11期目、中国仕入れ案件を累計50000件以上取引をしてきており、中国の商習慣や取引のケーススタディを老舗業者として数多く経験してきております。

中国輸入について回るのは「リスク」です。ここをヘッジしてビジネスをするのにはプロの代行業者に依頼をして取引を行うことが健全です。

中国輸入総合研究所では、「中国輸入初めての方」向けに特化した仕入れ対応業務も行っております。

無料でご相談できますので、中国輸入仕入れを依頼したい・タオバオ・1688.com・アリババドットコムで仕入れをしたい、という方はぜひお気軽にご相談ください。

検索の仕方や仕入れ方までレクチャーサポートします。

中国仕入れのご依頼・中国輸入のご相談はこちら

中国輸入総合研究所では、創業11期目で中国輸入ビジネスを20年ほどやってきております。累計50000件以上の中国仕入れ実績があり、あらゆる工場ネットワークを有し、単価やロット交渉・品質交渉や品質改善・不良時の向上への交渉と改善など、あらゆる仕入れの経験がございます。

中国OEM×Amazon販売においても、昨今の通販事情や攻略方法を明確に理解しております。競争を勝つために必要なすべてをユーザー様に合わせて、全てレクチャーさせていただくことが可能です。

「結果にコミットした経験と実績の中国輸入総合研究所の中国輸入仕入れサポート」にご興味ある方は、中国輸入総合研究所にお問い合わせください。

Amazonリサーチの全カテゴリー編に関するコラムも書いておりますので、ご興味ある方はこちらもご参考ください。