日本からシュトゥットガルトへ荷物を送る方法と費用の総まとめ!日本からドイツに安く荷物を送れる輸送代行会社を紹介!

日本からドイツ・シュトゥットガルトへ荷物を送る際、誰もが気になるのは「安く・早く・確実に」届く方法です。本記事では、航空便と船便・宅配便の特徴と実用的な費用の目安をわかりやすく解説し、税関や関税の基本、梱包ルール、必要書類まで一通りの手続きを整理します。また、発送サイズや重量を抑えるコツや、まとめ発送やクーポン活用などの節約術を紹介します。さらに、日本発ドイツ向けの実績があり、費用を抑えつつ信頼性の高い輸送代行会社の比較ポイントと選び方を提案します。初めての方でも迷わず進められるよう、業者種別の特徴と現地での受取時の注意点も併せて解説します。これを読むと、最適な発送方法の選択肢が見え、実務的な見積りや依頼の準備がスムーズになります。

日本からシュトゥットガルトへ荷物を送る基本情報

日本からドイツのシュトゥットガルトへ荷物を送る際には、目的に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。料金はもちろん、到着までの時間、荷物の取り扱い規定、税関対応などが関係します。私たちの国際輸送サービスは、日本発の荷物をドイツへできるだけ安く、かつスムーズに届けることを目指しています。以下の「輸送手段の特徴」と「配達日数・費用の目安」を押さえると、予算と日程の両方を管理しやすくなります。

輸送手段の比較(航空便・船便・宅配便の特徴)

荷物の性質や急ぎ度、予算に応じて選ぶべき輸送手段は変わります。以下は代表的な3つの特徴です。

1) 航空便

– 速さが最大のメリット。おおむね数日で到着することが多く、緊急性の高い荷物や高価品、壊れにくい衣料・雑貨などに適しています。

– 費用は船便より高い傾向。大型・重量物は費用が跳ね上がる場合があります。

– 税関対応は比較的スムーズですが、窓口の混雑や申告ミスがあると遅延の原因に。梱包・書類の準備を丁寧に行う必要があります。

2) 船便

– コストを抑えたい場合の第一候補。重量物や大量の荷物でも割安に運べますが、到着までの日数は長め。概ね数週間かかるケースが多いです。

– 山積みの荷物をまとめて発送する「コンソリデーション」などの方法を使うとさらに安くなることがあります。

– 規制の少ない荷物であれば安心して選択できますが、季節の影響や港の混雑で遅延リスクが高まることもあります。

3) 宅配便(国際宅配・国際小包)

– 一部の荷物を小口発送として速さと費用のバランスを取りやすい選択肢。日本国内の配送網と現地配送網の組み合わせで、個人の利用にも向いています。

– 追跡サービスや補償オプションが整っているケースが多く、個人利用の購入品やギフトの送付に適しています。

– 大型荷物・重量が重い場合は追加料金や取り扱い制限があるため事前確認が重要です。

私たちのサービスでは、荷物の内容・大きさ・到着希望日を踏まえ、最適な組み合わせを提案します。急ぎなら航空便、費用重視なら船便、少量・日常品の配送なら宅配便といった判断を一緒に行い、コストを抑えつつ確実な配送を実現します。

配達日数と費用の目安

配達日数と費用は荷物のサイズ・重量・発送元・目的地の税関事情・選ぶ輸送手段によって大きく変わります。以下は目安として把握しておくと良いポイントです。

1) 航空便の目安

– 到着まで:約3〜7日程度(通関待ちや天候・混雑状況で変動あり)。

– 費用の目安:小型~中型の荷物は比較的高め、重量が増えると急激に上がることがあります。緊急性が高い場合には妥当な選択です。

2) 船便の目安

– 到着まで:概ね2〜6週間程度。季節や港湾事情で前後します。

– 費用の目安:同等サイズ・重量で航空便より大幅に安くなるケースが多いです。大量発送や長期保管が前提となる場合に有利です。

3) 宅配便の目安

– 到着まで:おおむね3日〜2週間程度。追跡・配達時間の選択肢が豊富です。

– 費用の目安:荷物のサイズ・重量・距離で変動します。小口発送や個人利用にはコストパフォーマンスが良い場合が多いです。

実際の見積りは、荷物の品目、寸法、重量をもとに正確に算出します。私たちの担当者が、発送量を最適化し、最短日数と最安値の両立を図るプランを提案します。特にドイツ・シュトゥットガルトはドイツ国内の配送網が発達しており、現地の配送パートナーと組むことで、到着後の受取手続きもスムーズに進められます。

料金と費用の総まとめ

日本からドイツへ荷物を送る際に気になるのが総費用。料金は「基本送料」「追加料金(保険・梱包・取扱い手数料など)」「税関関連費用(関税・付加価値税など)」の三本柱で成り立ちます。事前に各項目の仕組みを知っておくと、予算オーバーを防ぎやすく、安く輸送するための選択肢も見えてきます。本章では、実際の見積もり時に役立つ“内訳の見方”と、想定費用の目安、そして家族・個人利用とビジネス利用それぞれのポイントを分かりやすく解説します。

料金の内訳と計算方法

料金は以下のように分けて考えると理解しやすいです。

1) 基本送料: 荷物の重量・体積・発送ルートによって決まる運賃。航空便は速い分、高く、船便は安いが日数がかかります。荷物のサイズと重量を同時に評価する“寸法・重量料金(DIM重量)”が適用される場合も多いです。

2) サービス手数料・付帯費用: 取り扱い手数料、梱包費、保険料、集荷・配送オプション料金など。保険は荷物の価値に応じて選択します。高価な荷物ほど保険をかけると総費用は上がりますが、万一の損害時の補償が手厚くなります。

3) 通関・国内輸送の追加費用: 日本国内の発送拠点から海港・空港までの国内輸送費用、税関申告代行料、追跡費用など。代行会社を使う場合、この部分が含まれることが多いです。

4) 税関関連の費用: ドイツ到着後の通関手続きに伴う費用(通関手数料、関税・消費税の前払い/後払いオプションなど)。実際の関税・VATは荷物の内容物・価値・用途に応じて決まります。

見積もりを取る際は、これらの項目が明確になっているかをチェック。DIM重量の適用有無、保険の有無、関税の支払い方法(DAP/DDPなど)、どの費用が先払いかを確認すると総額がぶれにくいです。

税関対応と関税の基本

日本からドイツへ荷物を送る場合、到着地の税関での審査・課税が発生します。基本的なポイントは次のとおりです。

1) 税関の役割: 輸入品が現地法令に適合するか、禁制品・制限品でないかを確認。申告内容と実物の一致をチェックします。

2) 税率の決定: 荷物の種類(衣料、家電、雑貨など)、用途(個人使用か商業目的か)、品目の分類、価値(インボイスの金額)によって関税率とVATが決まります。ドイツは通常、関税と付加価値税(VAT)を合わせて課税します。

3) 税金の支払いタイミング: 通常は配達時または通関時に支払いが求められます。DDP(Delivered Duty Paid)の場合は売主が税金を前払いしますが、DAP(Delivered at Place)では荷受人が支払うケースが多いです。発送前にどちらになるか確認しましょう。

4) 非課税・免税枠: 少額の個人使用品や贈答品には免税枠が適用される場合があります。ただし免税枠は品目や価値、発送国によって異なるため、事前に確認が必須です。

5) 書類の重要性: 商業 invoce(インボイス)、梱包リスト、出荷通知、英文の仕様書など、正確な申告に必要な書類をそろえることが、通関の遅延を防ぐ鍵です。特に価値の記載は実額と一致させ、誤解を招く表示は避けます。

6) トラブル回避のコツ: 関税の過度な想定は避け、梱包の中身が明確にわかる写真付きリストを添付するとスムーズです。商品区分の誤りは税額を大きく変える原因になります。

このように、総費用は運賃だけでなく、通関での手続き・税額の要素が大きく影響します。信頼できる輸送代行会社を選び、事前に正確なインボイス作成と必要書類準備を整えることが、コストを抑えつつ確実に届けるコツです。

日本からドイツへ早くて安く荷物を送れる発送代行会社を紹介

日本からドイツへ荷物を送る際、まず気になるのは“料金を抑えつつ、到着までの時間を短くできる方法はあるか”という点です。ここでは、初めての人でも分かりやすい言葉で、リードタイム・費用を抑えるコツ、業者の種類と使い分けのポイントをまとめました。国際輸送に強い発送代行会社を選ぶと、複数の配送ルートを比較して最適なプランを提案してくれます。

1. まず押さえるべき基本の考え方

荷物を安く送るコツは大きく三つ。①重量・サイズを抑える、②配送速度と費用のバランスを見極める、③通関手続きのミスを防ぐ。航空便は速い代わりにコストが高くなりがちですが、荷物の重さ・体積が大きくなければ実は船便と大差ないケースも。発送代行会社はこれらを総合的に判断して、最適なルートを提案してくれます。

2. どんな業者があるのか(大手 vs 現地パートナー)

大きく分けて「大手国際宅配+現地パートナー」を組み合わせるモデルと、専門の国際発送代行を使うモデルがあります。前者は追跡がしっかりしており、保険や補償の体制が整っています。後者は料金が抑えやすい反面、梱包条件や集荷の柔軟性、通関サポートの充実度を事前に確認することが大切です。どちらを選ぶかは荷物の性質(壊れやすい、サイズが大きい、急ぎかどうか)と、予算・希望する追跡レベルで決めましょう。

3. 日本発ドイツ向けのおすすめパターン

おすすめの組み合わせは次のとおりです。1) 小型・軽量の荷物なら航空便を活用する総合サービス。荷物の追跡と補償が充実しているため安心です。2) 大型・重量物、コスト重視なら船便の代行を組み合わせた「エコプラン」。スケジュールに余裕があれば大幅な費用削減が期待できます。3) 重要書類やデータ媒体などのデジタル・物理両方を同梱する場合、専用の梱包・保護をセットにした発送代行を選ぶと安心です。

4. 実際の流れとポイント

1)荷物の情報を整理する(重さ・大きさ・内容物・価値)。2)希望の到着時期を確認。3)複数の業者に見積を依頼し、総額と所要日数を比較。4)通関で必要な書類(インボイス、リスト、証明書など)を事前に準備。5)梱包は破損防止を徹底。6)トラブル時の連絡窓口と補償手続きの流れを確認しておく。

5. 料金を抑える具体的なコツ

・発送サイズ・重量を最適化するため、梱包材を見直す。実際のサイズを厳密に測り、不要な空きスペースを減らす。・複数荷物を同時に発送する「まとめ発送」や、割引クーポン・季節セールを活用する。・急ぎでなければ「エコ便」や複数の中継地を経由するルートを選ぶ。・保険は必須かどうかを荷物の価値に合わせて検討する。・日本発ドイツ向けの実績がある業者を優先し、実績・口コミをチェックする。

6. 依頼時のチェックリスト

・到着希望日と追跡精度の希望は明確に伝える。・荷物の状況に応じた最適ルート(速さ vs 料金)を提案してくれるか。・通関書類の用意を親切にサポートしてくれるか。・梱包規定・禁止物の遵守と、現地の受取時の要求にも対応してくれるか。・補償・保険の範囲と申請手順を事前に確認しておく。

7. まとめと次のステップ

日本からドイツへ“早くて安い”荷物配送を実現するには、実績豊富な発送代行会社を選び、荷物の性質と希望に合わせて最適なルートを組むことが近道です。当社では日本発ドイツ向けの輸送を得意とし、重量・サイズ・納期に応じた複数のプランを提案します。まずは荷物情報を教えてください。見積もりと配送プランをすぐにご提案します。

航空便と船便は航空便輸送がメリットが高い可能性がある理由

日本からドイツへ荷物を送る際、航空便と船便のどちらを選ぶかは、費用だけでなく到着までの時間、荷物の性質、目的に大きく影響します。特に「航空便輸送がメリットが高い場合が多い」とされる理由を、専門用語を避けて分かりやすく解説します。初めての方にも理解しやすいよう、実務的なポイントを絞って紹介します。

1. 到着までの時間を短くしたいニーズが強い

もし受け取り手の都合やビジネスの納期、イベントの準備など、到着時間を厳しく設定できる状況なら、航空便の強みが際立ちます。航空便は船便に比べて移動距離が短く、経路上の停留や積み替えが少ないため、荷物が目的地に届くまでの時間を短縮できます。急ぎの書類や消耗品、機材など、約数日~1週間程度の差が出るケースが多いです。

2. 荷物の重量・容積対費用のバランス

船便は大量の荷物をまとめて運ぶことで単価を下げる「海運パターン」が一般的ですが、個別に小口で送る場合、航空便の方が総額のコストを抑えやすい場面があります。特に軽量~中重量の荷物で、急ぎの発送や追跡が重視されるときは、航空便の方が割安になることがあります。荷物のサイズが大きくなると船便の方がコストメリットが出やすいですが、標準的な個人輸送や小規模なビジネス発送では航空便の費用対効果が高くなる傾向です。

3. 安全性と追跡のしやすさ

航空便は配送経路が短く、途中での積み替えが少ないため、紛失や誤配送のリスクが相対的に低くなります。また、航空便は追跡情報が早く反映されやすく、荷物の現在地を把握しやすいのが特徴です。急ぎで現場の受け取り状況を把握したい場合や、海外発送の経験が少ない方には大きな安心材料となります。

4. 小さな荷物・高価品の扱い

高価な機器や壊れやすい品物、サンプル品など、壊れるリスクを抑えたい荷物は、船便より航空便を選ぶ方が安全性の面で有利です。航空便は現地の到着後の取り扱いが慎重に行われるケースが多く、破損を避けやすい運用が期待できます。梱包が適切であれば、航空便は総じて信頼性の高い選択肢と言えるでしょう。

5. 発送先の手続きや規制の影響

ドイツはEU域内の物流網が整っており、航空便は現地の配送拠点への到着もスムーズなことが多いです。税関手続きや受取時の手続きが複雑な場合でも、航空便を選ぶと輸送業者が通関サポートを一括して提供してくれるケースが多く、個人での手間を軽減できるメリットがあります。

6. コスト削減の具体的な工夫

航空便でも費用を抑える工夫はあります。例えば以下のようなポイントに注目してください。 – 発送サイズと重量を適切に分類する。適切なサイズの梱包で空き容量を抑えると単価が下がることがあります。 – 実荷物の「総重量」だけでなく「体積重量」(梱包のかさ重量)も考慮する。体積重量が重いほど費用に影響します。 – 発送日を柔軟に設定できる場合、曜日・季節的な価格変動を避けるだけで費用が下がることがあります。 – 複数の運送業者を比較し、同じ条件でも料金差を確認する。現地パートナーを活用することでコスト削減につながることもあります。

まとめとして、到着の早さを優先し、荷物の安全性を確保したい場合、航空便は総じてメリットが大きいケースが多いです。特に中~軽量の荷物、小口の発送、急ぎの納期がある場合には航空便の選択肢を検討すると良いでしょう。私たちの国際輸送代行では、日本発ドイツ向けの航空便を活用した費用対効果の高いプランを複数ご用意しています。荷物の特徴・納期・予算をお知らせいただければ、最適な配送ルートと料金をご案内します。問い合わせお待ちしています。

航空便輸送のグローバル輸出入サービスのご紹介。全カ国の輸出入の格安輸送に対応

国際輸送を検討する際、航空便は特に“速さと確実性”の両立を重視したい方に適しています。私たちのグローバル輸出入サービスは、日本からドイツはもちろん、全世界へ対応可能。コストを抑えつつ、荷物の追跡や通関手続き、荷物の安全性にもこだわっています。ここでは、航空便を軸とする全体像と、料金を抑えるポイント、手続きの流れ、そして依頼時のポイントを、初めての方にも分かりやすく解説します。

航空便の強みと仕組み

航空便の最大のメリットは「速さ」です。海上輸送に比べて配送日数が短く、急ぎの荷物や時期を問わず到着日をコントロールしたい場合に有効です。また、重量が軽い荷物や小型の箱物には、相対的に費用対効果が高くなるケースが多いです。当社の航空便は、日本発・ドイツ着をはじめとする主要経由地を経由して、国際的なネットワークを活用します。通関を伴う荷物でも、現地パートナーと連携して迅速に処理します。

全カ国対応の理由とメリット

全カ国対応を可能にしているのは、提携航空会社と現地のフォワーダー網、そして輸出入に関するノウハウの蓄積です。日本からドイツへ限らず、欧州・北米・アジア・中南米など、各国の規制や関税の違いを前提に、荷物の分類・申告・検査の要件を事前に共有します。これにより、到着国での待ち時間を減らし、予想外の追加費用を抑えつつ、スムーズな受け取りを実現します。

料金の目安とコスト削減の考え方

航空便の料金は「重量」と「体積(大きさ)」の組み合わせで決まります。実務では、体積重量の方が実重量より大きい場合が多く、梱包方法が費用に直結します。私たちは同等の荷物でも梱包を工夫することで、課金対象の重量・体積を最適化します。さらに、同梱発送(まとめて発送)や定期的な出荷ルートの活用、割引プランの利用など、長期的な利用を前提にしたコスト削減策を提案します。

手続きの流れと必要書類

基本の流れは、料金見積り → 集荷・梱包 → 出荷 → 航空輸送 → 通関審査 → 配送 → 受取となります。必要書類は、荷物の性質により異なりますが、インボイス、荷札、梱包リスト、原産地証明、輸出許可証などが一般的です。私たちは日本発の書類作成をサポートし、現地税関の要求事項を満たす形で事前チェックを実施します。初心者の方にも分かりやすいシンプルな説明と、オンラインでの進捗確認を提供します。

梱包規定と禁止物のポイント

航空便では衝撃に強い梱包と適切な重量管理が重要です。液体・危険物・鋭利な物などは国際航空輸送で禁止・制限対象となるケースが多く、事前の確認が欠かせません。弊社では禁止物チェックリストを丁寧にご案内し、代替品の提案や適切な梱包資材の手配を行います。荷物の中身が記載ミスや申告ミスで止まると追加費用や遅延の原因になるため、事前の申告内容の確認を徹底しています。

トラッキングとサポート体制

出荷後もオンライン上で現在地と進捗状況をリアルタイムで確認可能です。疑問点があれば日本にいるスタッフがすぐ対応します。到着後の受け取り時の手続きや、現地での受取条件、保管期限などの注意点も、合わせてご案内します。

航空便と他輸送モードの比較ポイント

航空便は速さと信頼性が魅力ですが、海上輸送に比べて単価が高くなる場合があります。例えば大口の重量物や長期の在庫保管を前提とする場合は海上便が適していることも。私たちは荷姿・数量・納期・受け取り場所を総合的に判断し、最適な輸送モードと組み合わせを提案します。また、同時に複数の荷物をまとめて発送する「まとめ発送」や、出荷予定を事前に組んで運用する「定期便」など、費用を抑える工夫もご提案します。

どう依頼すれば良い?依頼時のポイント

初めての方は、まず希望納期と荷物の内容、重量・体積、受取地の具体的な住所を準備してください。私たちの担当者が、現地通関の要件と適切な申告方法を丁寧にサポートし、見積りは複数のルートを比較して透明な料金内訳を提示します。ご契約後も進捗を追跡でき、問題が生じた場合には即座に対応します。

費用を抑えるコツと節約術

日本からドイツへ荷物を送るとき、費用を抑えるコツは「荷物のサイズと重量を最適化し、まとめ発送や割引を活用すること」です。特に国際輸送では、配送手段ごとの料金計算が複雑になるため、事前に計画を立てて少しの工夫を積み重ねるだけで大きな節約につながります。以下のポイントを押さえれば、初めての人でも無駄を減らせます。

発送サイズ・重量の最適化

料金は「サイズ(体積重量)と実重量のいずれか高い方」を基準に算出されることが多いです。そのため、荷物を軽く小さくまとめる工夫が効果的です。

- 梱包材の選択を見直す:強度は必要最低限に抑えつつ、軽量な素材を使う。過剰な包装を避けることで重量と容量を削減できます。

- 寸法を抑える:縦・横・高さの合計が大きくなると料金が上がりやすいです。A4サイズ程度の箱や、ぴったりなサイズの段ボールを選び、隙間には緩衝材を薄くします。

- 内容物の再配置:複数の小さな荷物を一つにまとめることで「個別発送」よりも安くなるケースがあります。必要な品物だけを詰め、不要な空間を減らしましょう。

- 重量の正確な測定:実重量を正しく計測してください。計測ミスは後で追加料金の原因になります。可能なら荷物を送る前に家電量販店の秤を活用して再計測すると安心です。

- 軽量化の工夫:布製の梱包材やエアキャップを適切に使用し、硬い物を保護する一方で余分な材を削減します。金属類や水分を含む荷物は特別な取り扱いになるため、事前に重さとサイズを見積もってください。

まとめ発送と配送クーポン・割引

一度に複数の荷物をまとめて発送すると、個別発送より総額が安くなるケースが多いです。また、配送業者が提供するクーポンや季節割引、会員特典を活用するのも有効です。

- まとめ発送のメリット:荷物を一つの荷扱いとして算定される「集合配送」や「まとめ発送」で、サイズ合わせの効率が上がり、パッケージ料金の重さあたりのコストが低下します。

- 配送クーポンの活用:初回割引や新規会員向けクーポン、季節キャンペーン(年末年始、夏季セールなど)を逃さず使うと大きな節約になります。予約時のクーポンコードを必ず入力しましょう。

- 長期契約・定期便の利点:頻繁に送る予定がある場合、定期便契約を結ぶと1回あたりの料金が低くなる場合があります。長期的なコスト削減を見据えて検討してください。

- 価格比較の重要性:同じ目的地でも業者ごとに料金体系が異なるため、3社以上の見積もりを取り、サイズと重量を同条件で比較します。送料だけでなく、通関費、保険、追加サービスの費用も含めて比較しましょう。

- リアルタイムのプロモ情報:オンライン上の価格変動や新しいサービスには注意。直近のキャンペーン期間を狙って計画を立てると効果的です。

輸送代行会社の比較とおすすめ

日本からドイツへ荷物を送る際、費用と日程、信頼性のバランスを取ることがもっとも大事です。ここでは大手国際宅配サービスと現地パートナーの特徴を比較し、日本発ドイツ向けの実績と安さのポイントを総合的に解説します。専門用語を避け、初めてでも分かりやすい言葉でまとめました。

大手国際宅配と現地パートナーの比較

大手国際宅配と現地パートナーにはそれぞれ強みと弱みがあります。費用を抑えたい場合は、配送ルートと提携業者の組み合わせが鍵です。

1) 大手国際宅配の特徴 – 利点: 輸送網が広く、追跡情報が見やすい。破損時の補償や保険が整っているケースが多い。オンラインでの手続きが簡単で、発送から配達までの流れが安定している。 – 欠点: 同じ条件でも料金が高めになりやすい。大口荷物や重量の特殊な荷物には追加費用が発生しやすい。

- 現地パートナーの特徴

- 利点: 現地のコスト構造を活かして、同等のサービスを低価格で提供できるケースがある。配送ルートを柔軟に組んでくれることが多く、荷物のサイズや重量に合わせた最適化がしやすい。

- 欠点: 追跡情報が分散することがあり、トラブル時の連絡窓口が複数になることがある。保険や補償の範囲が大手ほど手厚くない場合もある。

- 使い分けのポイント

- 小型・軽量の荷物で、到着日を優先したい場合は大手を選ぶと安心感が高い。

- 大きくて重量のある荷物、またはコストを最優先したい場合は現地パートナーの組み合わせを検討するのがおすすめ。

- 複数の温度管理が必要な荷物や特殊品は、信頼できる仲介業者を介して大手と現地パートナーを併用するのが有効。

4)実務的な比較観点

- 料金の見積もり方法(重量・サイズ・配送スピード・保険料を含む総額)

- 配送日数の目安と実績(ドア・ツー・ドアの形態、港渡しの有無)

- 追跡と連絡体制(問い合わせ窓口の一元化があるか)

- 梱包・取り扱い規定、禁止物の確認

- 保険・補償の範囲と申請手順

日本発ドイツ向けの実績と安さのポイント

日本からドイツへ送る際、実績と安さを両立させるポイントは3つです。

1) 最適な組み合わせルートを選ぶ – 海上と航空の組み合わせを使い分けることで、荷物の性質(急ぎかどうか、壊れやすいかどうか)に合わせた最適ルートを作ります。急ぎでなければ船便を活用して費用を抑えるケースが多いです。

2) 事前の梱包と申告準備 – サイズと重量を正確に計測し、梱包を最小限に抑えることで送料を削減できます。禁止物・制限品のリストを事前に確認し、関税が発生する品目には正しく申告することが重要です。

3) 交渉とセット契約の活用 – 長期の取引や大口荷物を継続的に送る場合、輸送代行会社とセット契約を結ぶと割引やクーポンが受けられることがあります。荷物の定期的な出荷がある場合は、月間や年間の定額プランを検討するとコストが安定します。

実績のあるパートナーを選ぶ際のチェックポイント

– ドイツの現地パートナーの対応実績(税関手続きのスムーズさ、現地連絡の迅速さ)

– 日本発ドイツ向けのケーススタディや導入実績の公開有無

– 保険カバーの範囲と補償金額

– 現地サポートの言語対応と窓口の一元化の有無

– 総費用の透明性と見積りのきちんとした内訳提供

このような観点を踏まえ、お客様の荷物の性質とご希望の配達日を教えていただければ、最適な業者の組み合わせと具体的な費用感を提示します。弊社は日本発ドイツ向けの安価かつ信頼性の高い輸送プランをご提案でき、必要に応じて一括見積もり・代行手続きまでサポートします。まずは荷物の種類・サイズ・重量・希望配達日をお知らせください。

手続きと準備

海外配送で最初に押さえておきたいのは、必要書類と申告のポイント、そして梱包規定と禁止物です。これをきちんと整えるだけで、通関での滞りを防ぎ、受け取りまでの時間を短くできます。特に日本—ドイツは規定が厳しくなる場面もあるため、事前準備を徹底しましょう。

必要書類と申告のポイント

まず用意する基本の書類とポイントです。

1) 送り状・インボイス(商業インボイスまたは個人荷物用インボイス)

– 内容: 送り主・宛先・品名・数量・単価・総額・原産国・HSコード(該当する場合)・重量・梱包数・発送方法を明記。英語表記が望ましいです。

– ポイント: 商品名は正確かつ具体的に。 avoided vague terms(例えば “stuff” など)は避け、素材や用途を記載。

– 原産地の記載は関税計算に直結するため正確に。輸出者の署名・日付も忘れずに。

2) 梱包リスト(パッキングリスト)

– 各箱ごとの内容物と重量・寸法を記載。

– 複数箱ある場合は箱番号を振り分け、紛失対策としてリストを分けて添付。

3) 輸出入の申告書類

– 企業発送なら商業輸出申告(場合により追加書類が必要)。個人配送でも税関の指示に従い、必要書類を用意。

– 電子申告(e-Customs)を活用すると手続きがスムーズです。

4) 通関許可・許可証が必要な物品の追加書類

– 食品・医薬品・化学品・高額品・特定の機材などは追加の許可証や検疫証明が必要になる場合があります。事前確認を徹底しましょう。

5) 保険証券・保証関連

– 値札保険や全額保険を検討する場合、保険契約書のコピーを添付します。

申告のコツ

– 正確さを最優先:重量・寸法・価格は実測値と現地の税関規定に合わせて入力。

– 透明性が信頼につながる:商業インボイスには実際の売価と取引条件を記載。

– 不明点は代行業者に早めに相談:必要書類の不足があると通関が遅延します。

梱包規定と禁止物

梱包は輸送中の保護と税関審査の円滑化に直結します。以下を守りましょう。

梱包規定のポイント

– 外装は頑丈なダンボールを使用。耐衝撃性を高めるためにエアキャップやクッション材を十分追加。

– 内容物の動きを抑えるため、箱内の隙間は詰め物で埋める。

– 箱の上部・側面には「Fragile(割れ物)」「This Way Up(上向き)」などの表示を明示。

– 箱の外寸・重量を正確に記録し、発送時のラベルにも反映させる。

– 禁止物には該当しないか、事前に必ず確認する。

禁止物・注意すべき品目

– 危険物、爆発性・可燃性物、腐敗・強臭物、のちの配送で問題となる食品・薬品などの一部。ドイツの輸入規制で特に厳格なものは事前照会を。

– 貴重品・現金・貴金属・宝石・重要機材などは特別な保険・発送方法が必要になる場合があります。

– 生鮮食品や植物は通関と検疫の関係で配送不可・限定条件あり。

– 使用済み物品やリサイクル品は再度の検査や別ルールが適用されることがあります。

実務のコツ

– 梱包前に中身を写真撮影しておくと、紛失・破損時の照合がスムーズです。

– 同梱禁止物のチェックリストを発送前にチームで共有。

– 重量超過やサイズオーバーを避けるため、複数箱に分ける場合は個別のインボイスとリストを用意。

– 受取国の規制は頻繁に変わることがあるため、出荷直前に最新情報を確認。

– 発送業者の梱包規定に従い、箱の耐荷重・衝撃性の要件を確認。

ドイツの受取時の手続きと注意点

日本からドイツへ荷物を送る際、現地での受取時にスムーズに進めるためには、事前にドイツ側の通関ルールや受取条件を知っておくことが重要です。ここでは、通関・税金の徴収と支払い、受け取り時の条件、不着時の対応といった実務的なポイントを、初めての方にも分かりやすい言葉で解説します。荷物の性質や価値、送付方法によって細かな手続きは変わりますが、基本の流れと注意点を押さえておけば、トラブルを未然に防ぐことができます。

通関・税金の徴収と支払い

ドイツに荷物が到着すると、税関が荷物を検査し、関税や付加価値税(VAT)の課税が発生する場合があります。個人輸入か商業輸入か、品目と価値、用途によって課税の有無や率が変わる点に注意してください。以下のポイントを押さえると手続きがスムーズです。

1) 税関申告書とインボイスの整合性を確認

送付時に同梱するインボイス(商業用・個人用いずれも件名・品目・数量・価格・原産国・用途が明記されたもの)と、発送元の情報が正確であるかを再確認します。不一致があると税関審査が長引く原因になります。

2) 税金の計算方法を把握

ドイツのVATは通常23%程度ですが、品目によっては軽減税率や免税のケースがあります。関税は品目別の分類コード(HSコード)で決まり、価値に応じて課されます。高価な品物や新品の輸入は特に税金が発生しやすいので、事前に概算を把握すると安心です。

3) 支払い方法と支払時期

通常、税金は荷受人が税関窓口で支払うか、配送業者が立替え払いして後日請求します。後者の場合、配送業者を通じて支払い手続きが行われ、受け取り時に不足分を支払う形になります。領収書や支払い番号は大切に保管してください。

4) 税関審査を円滑にするための準備

荷物の性質がデリケートな電子機器や食品、化粧品などは別途規制がある場合があります。必要書類が不足すると審査が遅れるので、事前に販売元や発送代行会社に「ドイツ向けの適法性・規制適合」を確認しましょう。

5) 免税枠・特例の確認

個人利用の短期滞在者向けに免税枠が適用される場合があります。免税を受けるには適切な証明書や申請が必要です。適用条件を超える場合は通常の課税対象となります。最新の免税枠情報は税関の公式情報を参照してください。

受取時の受け取り条件と不着時の対応

ドイツで荷物を受け取る際は、受取人が身分証明書を提示することが求められる場合があります。受取条件は配送業者や発送形態(宅配便、郵便、国際小包など)によって異なるため、以下の点を事前に確認しておくと安心です。

1) 身分証明書と受取サインの準備

配達時には本人確認としてパスポートやIDカードの提示、サインが求められることが多いです。代理受取や転送を利用する場合は、事前に委任状や受取人情報の変更手続きが必要です。

2) 不在時の対応と再配達

指定日を過ぎても受け取れない場合、配送業者が保管期限を設定します。期限内に受領できないと荷物は発送元へ返送されるケースがあります。再配達を希望する場合は、荷物の追跡番号を使ってオンラインで日程を再設定してください。

3) 通関保留や追加書類の要求

税関審査で追加情報が求められる場合があります。提出期限を過ぎると荷物が長期間保留となり、最悪の場合返送されることも。発送元・代行会社と連絡を取り、迅速に対応しましょう。

4) 傷や紛失の確認と対応窓口

受取時に荷物の外箱に破損がある、内容物に誤りがある、または紛失が疑われる場合は、即座に配送業者の現場窓口へ連絡し、写真記録を残してください。補償や再送の手続きは、荷物追跡番号と購入証明が必要になることが多いです。

5) 受取人の通知と連絡先の正確性

配送前に受取人の住所・電話番号・メールアドレスが最新か確認しておくと、配送トラブルを減らせます。特に日本とドイツでは住所表記の順序や表現が異なるため、地図記号・建物名・部屋番号の書き方を統一しておくと安心です。

よくある質問とトラブル回避

国際輸送は初めての人にとって分かりにくい点が多いですが、よくある質問と事前の準備でトラブルを大きく減らせます。日本からドイツへ荷物を送る際の不安を解消するため、配達遅延や紛失、損傷といったケースを想定して具体的な対処法をまとめました。

配達遅延・紛失時の連絡と対応

遅延や紛失が発生した場合の基本は「早めの連絡」です。荷物番号(追跡番号)と出荷時の控えを手元に用意し、以下の順で対応します。

1) 直近の追跡情報を確認。配送業者のウェブサイトやアプリで状況を確認し、遅延の原因(天候、通関待ち、混雑など)を把握します。

2) 代替案の提案。受取人の都合に合わせた再配達日や保管場所の変更、受取人近隣の配送拠点の利用を検討します。

3) 送付元との連携。 国際輸送を担当する代行会社または配送業者のカスタマーサポートに連絡。追跡番号、送り状番号、荷物の内容物、価値を伝え、再発行や検索の依頼をします。

4) 証拠の保存。遅延が長引く場合は、写真・領収書・荷札を保存しておくと保険請求や補償申請時に役立ちます。

5) 期限の把握。国際配送では紛失・遅延の補償に期間が設定されている場合があります。代行会社の規約や保険の条件を事前に確認しましょう。

損傷時の補償と申請手順

荷物が到着時または受取後に損傷していた場合、早期の対応が補償の可否を左右します。

1) 到着時の検品。受取時には荷物の外観と中身を破損の観点でチェックします。箱の破れ、液体のこぼれ、梱包材の崩れなどを記録します。

2) 証拠の確保。 損傷箇所の写真を撮影し、外側だけでなく内側のダメージも撮影します。荷物の開封前後の状態を時系列で残しておくと証拠として有効です。

3) 連絡と申請。 配送業者または輸送代行会社のサポートに連絡し、損傷の事実と証拠を伝えます。多くの場合、損傷補償には「即時通知」と「実損額の請求」が含まれ、領収書・購入証明・梱包状態の写真が求められます。

4) 保険の適用。 事前に加入している保険(出荷保険・団体保険・クレジットカード付帯保険など)を確認します。保険適用の可否と範囲、請求期限を確認し、必要書類を揃えます。

5) 請求の流れ。 損害が確認できた場合、代行会社が定める申請フォームに沿って、損害額の見積と写真を提出します。補償額は実損額の範囲内で、免責金額や上限設定があるケースが多いです。承認後、指定口座へ振込またはクレジットでの払い戻しとなります。

6) 再発防止。 梱包材の選択、梱包方法の見直し、保険の追加検討、発送方法の見直し(航空便・宅配便・船便の適用性の再評価)を行い、次回以降のリスクを減らします。

中国輸入研究所では、中国輸入代行ビジネスのこれらの問題をすべて解決するリソースを持っています。お気軽にお問い合わせ内容に合わせてご相談ください。

中国輸入代行ビジネス攻略のアプローチ

中国輸入代行サービス(タオバオ・アリババ仕入れ代行)

中国OEM・OEM代行サービス

Amazonコンサルティング

Amazon運営代行サービス

海外物流代行サービス

まとめ

中国輸入代行を利用することで、語学の壁や輸入の複雑性を乗り越え、スムーズに商品を輸入することができます。信頼できる代行業者を見つけ、サービス内容と料金をしっかり確認した上で、あなたのビジネスに最適な輸入プロセスを構築しましょう。次のステップとして、具体的な業者選びの基準を理解し、見積もりの依頼から始めてください。

中国輸入代行における格安業者の利用は、コスト削減と効率化を実現する有効な手段ですが、

サービスの質やサポート体制、隠れたコストなど、総合的な観点から慎重に業者を選定することが重要です。

自身のビジネスモデルや輸入の目的に最も適した代行業者を見極め、効果的に利用することで、輸入ビジネスの成功につなげることができます。

0から、中国輸入の仕入れ依頼をするのには、業者の確認に時間と労力がかかりすぎるかと思います。中国輸入総合研究所では、創業11期目、中国仕入れ案件を累計50000件以上取引をしてきており、中国の商習慣や取引のケーススタディを老舗業者として数多く経験してきております。

中国輸入について回るのは「リスク」です。ここをヘッジしてビジネスをするのにはプロの代行業者に依頼をして取引を行うことが健全です。

中国輸入総合研究所では、「中国輸入初めての方」向けに特化した仕入れ対応業務も行っております。

無料でご相談できますので、中国輸入仕入れを依頼したい・タオバオ・1688.com・アリババドットコムで仕入れをしたい、という方はぜひお気軽にご相談ください。

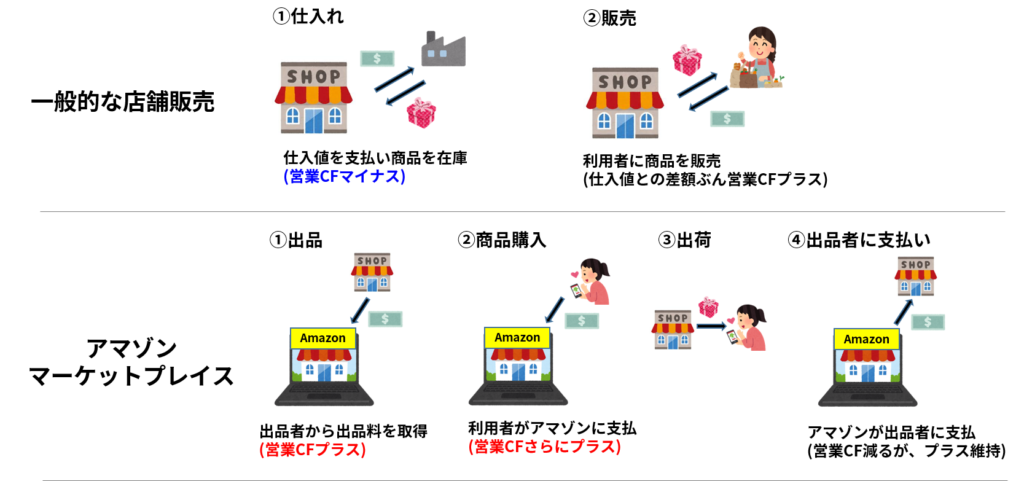

【番外編:副業・サイドビジネス時代のススメ】アマゾンで稼ぐ方法のススメ:アマゾンマーケットプレイスで出品してみませんか?

中国輸入総合研究所では、Amazonマーケットプレイスの出店サポートや、大口出品登録などのサポートも行っております。

Amazonは購入者の方多いと思いますが自分でも出品ができるビジネスモデルになっています。中国輸入総合研究所では、副業時代・アマゾン販売をサポートします。

Amazonでご自身でも販売ができます。メルカリはフリマですが、「ビジネスとしてフリマでも新品でも」ビジネスが日本一の流通総額プラットフォームとなるamazonジャパンでビジネスができます。

Amazonは購入者の方が多いと思いますが「ご自身で出店して販売」が可能なビジネスモデルになっています。自分の商品を販売する・自社ブランドを立ち上げてアマゾンで販売するなど夢を実現ができるプラットフォームとなります。

Amazonを使ってビジネスデビューされたい方はぜひお気軽にご相談ください。

Amazon物販・AmazonOEMなど経験豊富に対応ができます。

中国輸入総合研究所では、Amazonマーケットプレイス出店のフルサポートを行っております。

「販路の決定」「商品ページ戦略」や「販売後の広告運用」など、販売上のパフォーマンスをどう高めていくかなどもレクチャーさせていただいています。

商品リサーチまでは分かったが、その後の販売戦略や「どうやって有利にビジネスを進めていくか」という点についてご興味のある方はぜひ一度、中国輸入総合研究所にご相談ください。

諸々お客様のニーズに合わせたコンサルティングも行っております。

Amazon販売・ヤフーショッピング・楽天市場での販売の高いレベルのノウハウを保有しております。

中国輸入する際のアリババ仕入れは、経験豊富で信頼できる業者に依頼がおすすめ

中国輸入での仕入れは経験豊富な信頼できる業者に依頼しましょう。

中国輸入総合研究所では、累計50000件以上の中国仕入れを対応してきています。

0から、中国輸入の仕入れ依頼をするのには、業者の確認に時間と労力がかかりすぎるかと思います。中国輸入総合研究所では、創業11期目、中国仕入れ案件を累計50000件以上取引をしてきており、中国の商習慣や取引のケーススタディを老舗業者として数多く経験してきております。

中国輸入について回るのは「リスク」です。ここをヘッジしてビジネスをするのにはプロの代行業者に依頼をして取引を行うことが健全です。

中国輸入総合研究所では、「中国輸入初めての方」向けに特化した仕入れ対応業務も行っております。

無料でご相談できますので、中国輸入仕入れを依頼したい・タオバオ・1688.com・アリババドットコムで仕入れをしたい、という方はぜひお気軽にご相談ください。

検索の仕方や仕入れ方までレクチャーサポートします。

中国仕入れのご依頼・中国輸入のご相談はこちら

中国輸入総合研究所では、創業11期目で中国輸入ビジネスを20年ほどやってきております。累計50000件以上の中国仕入れ実績があり、あらゆる工場ネットワークを有し、単価やロット交渉・品質交渉や品質改善・不良時の向上への交渉と改善など、あらゆる仕入れの経験がございます。

中国OEM×Amazon販売においても、昨今の通販事情や攻略方法を明確に理解しております。競争を勝つために必要なすべてをユーザー様に合わせて、全てレクチャーさせていただくことが可能です。

「結果にコミットした経験と実績の中国輸入総合研究所の中国輸入仕入れサポート」にご興味ある方は、中国輸入総合研究所にお問い合わせください。

Amazonリサーチの全カテゴリー編に関するコラムも書いておりますので、ご興味ある方はこちらもご参考ください。